中国气象学会主办。

文章信息

- 唐仁茂, 李德俊, 向玉春, 徐桂荣, 李跃清, 陈英英. 2012.

- TANG Renmao, LI Dejun, XIANG Yuchun, XU Guirong, LI Yueqing, CHEN Yingying. 2012.

- 地基微波辐射计对咸宁一次冰雹天气过程的监测分析

- Analysis of a hailstorm event in the middle Yangtze River basin using ground microwave radiometers

- 气象学报, 70(4): 806-813

- Acta Meteorologica Sinica, 70(4): 806-813.

- http://dx.doi.org/10.11676/qxxb2012.066

-

文章历史

- 收稿日期:2010-11-04

- 改回日期:2011-02-17

2. 中国气象局武汉暴雨研究所,暴雨监测预警湖北省重点实验室,武汉,430074;

3. 中国气象局成都高原气象研究所,成都,610072

2. Hubei Key Laboratory for Heavy Rain Monitoring and Warning Research, Institute of Heavy Rain, CMA,Wuhan 430074, China;

3. Institute of Plateau Meteorology, CMA,Chengdu 610072, China

微波辐射计是一种被动式的微波遥感仪器,它是利用大气本身自然辐射的微波信号遥感大气信息,而这些信息往往与大气本身的物理性质相联系。中外许多专家先后利用双通道、12通道乃至更多通道的微波辐射计来探测研究大气中气态、液态水的分布特征及其演变规律,取得了不少成果(忻妙新等,1983;雷恒池等,2001;Ware et al,2003;赵兵科等,2009;黄建平等,2010)。35通道MP-3000A微波辐射计探测高度从地面开始至10 km高空,探测的大气温度、相对湿度、水汽和液态水含量垂直廓线在0—500 m、500 m—2 km和2—10 km高度上分辨率分别为50、100和250 m,共58个反演层,而且,以间隔2—3 min准连续观测方式获取数据(Radiometrics Crop,2007),后来使用纳米材料制作天线罩,配备鼓风机向天线罩表面吹气等方法来减小雨水效应,在降水天气下反演得到的热力学廓线的准确度也能达到合理的程度(Chan,2009)。

在实际业务工作中,利用35通道MP-3000A微波辐射计探测到连续的温度、湿度和液态水含量等资料,可以弥补因常规探空、TRMM搭载的探测仪器(傅云飞等,2003,2007;李德俊等,2010)观测间隔较长和因常规雷达探测局限性(刘黎平等,2007;万玉发等,2008)而导致获取大气信息的不足,有利于分析强天气过程对流层快速变化的热力学信息、微小尺度(中尺度)现象的温、湿度变化和云中水汽相态变化趋势(Knupp et al,2009;Korolev,2007),在数值模式中同化使用微波辐射计资料及从对流层低层到高层的风数据(如风廓线雷达),将有利于灾害性天气的临近预报(Chan,2009;王叶红等,2010)。Campos等①利用微波辐射计连续观测了2次暴风雪天气过程中云降水粒子的固、液、气三态动态变换过程,从而验证了过冷云系统中混合相态的贝吉隆过程理论。

①私人通讯: Campos E F,Ware R,Joe P et al. 2010. Cloud water-phase dynamics observed by microwave profiling radiometry and vertically-pointing radar.冰雹等强对流云发展演变迅速,结构复杂,与环境背景场和云内的微物理过程有着多重的相互作用,许多专家和学者通过大型综合计划项目、实验和数值模拟来了解冰雹形成机制以及描述冰雹云结构的物理模型(Browning et al,1976; Miller et al,1979),而且冰雹云等强对流风暴中常常出现固态、液态和气态的3种相态并存现象。多通道微波辐射计具有时间分辨率高、精度高和长时间无人值守工作等优点,能够连续监测冰雹天气过程中温度、湿度、液态水含量廓线及冰雹云水相变趋势,从而可以及时了解一些冰雹云的微物理变化特征。本文利用咸宁地基微波辐射计和武汉多普勒雷达对咸宁的一次冰雹过程的温度、相对湿度、水汽和液态水含量及冰雹云中的云水相态进行了监测分析,后来又利用微波辐射计探测资料计算分析了MKI、KI、TT和HI 4个不稳定指数,分析了4种不稳定指数对强对流天气的临近预警潜力。 2 天气概况

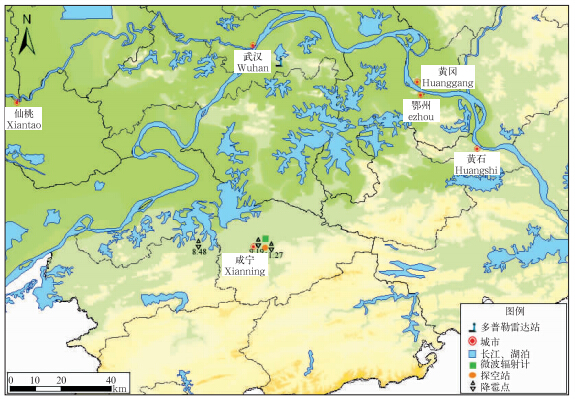

2010年4月12日地面有一股西北路冷空气影响湖北省。冷空气前锋于06时(世界时,下同)到达鄂东南,低层呈反气旋性环流,风随高度逆时针旋转,且中低层冷平流较明显。受此影响,鄂东南的咸宁出现了一次冰雹强对流天气过程。从图 1可以看出,冰雹最先于08时48分在咸宁西部的赤壁出现,后来在咸宁市辖区出现,其中咸宁城区出现了2次降雹过程,分别在09时18—22分和11时29—30分,冰雹直径约10 mm,最大直径达13 mm,但辖区内向阳湖镇冰雹更大,最大直径超过30 mm。由于正值春播期,农作物受灾严重,受灾面积达2496 hm2。

|

| 图 1 冰雹发生的时间和地理位置Fig. 1 Sketch map for the occurrence time and location of hail,the radiometer(blue)have been placed at Heishan observation experiment base in Xianning,Hubei,China. The map shows the radiosonde station(orange) and the hail-l and ing area(black hollow double triangle) |

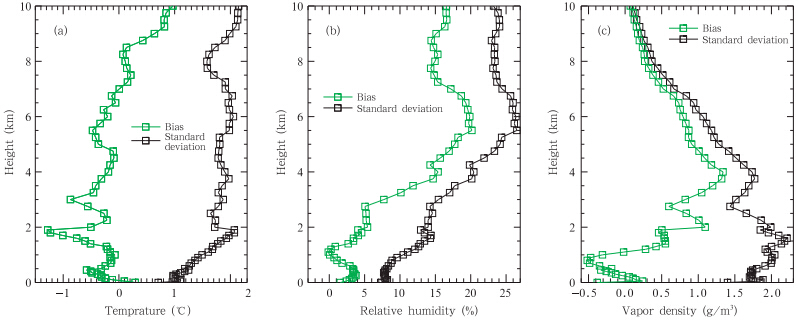

使用了咸宁黑山试验基地2010年4月12日00时01分—23时55分2—3 min一次的微波辐射计资料、6 min一次的武汉多普勒天气雷达体扫资料,以及2009年6月8日20时至7月1日08时GPS无线电探空和微波辐射计的同址同步观测试验数据。经过与GPS无线电探空同址同步对比观测试验,结果表明,微波辐射计的温度、相对湿度、水汽密度与GPS无线电探空的随机和系统误差相对较小(图 2),温度平均偏差为-1.2—0.8℃,标准差为0.6—2.1℃,相对湿度平均偏差0—19%,标准差7%—26%,5—7 km高度偏差较大,但均在20%以内,水汽密度平均偏差为-0.4—1.3 g/m3,标准差为0.2—2.2 g/m3,4 km以下偏差较大,但均在1.3 g/m3以内。

|

| 图 2 咸宁2009年6月8日08时至7月1日08时微波辐射仪和GPS无线电探空的对比(a.温度,b.相对湿度,c.水汽密度)Fig. 2 PWV comparison between the microwave radiometer and the GPS radiosonde from 08:00 UTC 8 June 2008 to 08:00 UTC 1 July 2009 in Xianning.(a)temperature,(b)relative humidity,and (c)vapor density |

微波辐射计探测的温度和水汽密度用于计算大气中的水汽压、水面饱和水汽压和冰面饱和水汽压。其中水汽压利用盛裴轩等(2003)的公式来计算,水面和冰面饱和水汽压使用Flatau等(1992)的计算公式。分析过程中主要采用水汽相变原理(Korolev,2007)和不稳定指数监测分析方法。

(1)水汽相变状态

对于含有水汽、液滴和冰粒子混合相态的云来说,云中水滴和冰粒子的凝结增长(或蒸发)率与云中水汽压(e)、液面饱和水汽压(es)和冰面饱和水汽压(ei)差异是分别相关的。由于气温在0℃以下es>ei,因此e、es和ei有3种可能的不等式(Korolev,2007),从而导致混合相态云中的3个演变方式:一是过冷水滴与冰粒子增长过程(e>es>ei),在这种情况下,随着水汽的扩散,水滴与冰粒子同时增长,水滴和冰粒双方都在争取水汽,这种情况可以发生在混合相态云的上升气流区域;二是贝吉隆过程(es>e>ei),在这种情况下,液滴蒸发,而冰粒子随着水汽扩散(沉积成长)增长,可以出现在混合相态云中的上升气流区和下沉气流区;三是过冷水滴与冰粒子消耗过程(es>ei>e),在这种情况下,水滴与冰粒子同时减少。因夹带与环境云边界附近的干空气混合,液滴蒸发和冰粒子升华可能会出现。

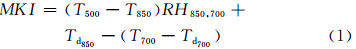

(2)不稳定指数

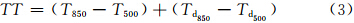

MKI、KI、TT和HI 4个判断不稳定条件的指数(Jacovides et al,1990; Harats et al,2010),它们的定义分别为

07时03分—14时03分,随着冷空气入侵,地面气温呈显著下降趋势(图 3a),地面相对湿度达100%(图略),地面气压从1001 hPa上升到1012 hPa,呈持续上升趋势(图 3b),云底红外温度呈急剧波动趋势(图 3c),而降水呈时断时续状态(图 3d)。

|

| 图 3 2010年4月12日07—14时咸宁微波辐射仪观测数据(a. 地面温度,b. 地面气压,c. 云底红外温度,d. 雨水探测,e. 整层水汽,f. 液态水含量,g. 温度廓线,h. 相对湿度廓线,i. 液态水含量廓线;(△为冰雹发生时刻,-为云底高度)Fig. 3 Plots from the data collected during the period of 07:00-14:00 UTC 12 Apr 2010,in Xianning,Hubei,China. A hailstorm happened roughly at 09:17 UTC and 11:27 UTC.(a)Surface temperature,(b)pressure,(c)infrared cloud temperature,(d)rain detection,(e)integrated content of vapour and (f)liquid-water content. Contour plots show time-height cross sections of atmospheric temperature(g),relative humidity(h) and liquid water(i)(red triangle marks the hail l and ing time,and purple line marks cloud base) |

在整层水汽垂直积分(Vint)图(图 3e)上,整层水汽09时达到最大,为73.5 mm,然后下降,09时28分前后降到最低,接着开始上升,到11时29分开始降雹时经过3次波动,2次降雹时整层水汽垂直积分均维持较高值,分别为65.2和58.8 mm,降雹后半小时内降到最低,接着上升。在整层液态水垂直积分(Lint)图(图 3f)上,2次降雹时整层液态水处于低值,分别为4.05、2.90 mm,相当于当时整层水汽的6.20%、4.93%,降雹结束后迅速上升,同时也注意到在2次降雹过程中,整层液态水垂直积分有一个快速减少过程,减少速度为12.7 mm/h(10时17分达到最大18.16 mm,11时30分达到最小2.90 mm)。后来通过比较整层水汽和液态水含量,发现它们二者也是多峰结构,但大致呈反向变化关系。由此产生了疑问:在降雹过程中,为什么整层水汽与液态水含量产生反向变化,且连续出现下降和上升过程,产生了多峰结构呢?从图 3g温度廓线上发现08时40分—13时40分云底高度呈现剧烈波动状态,说明雹云中上升气流较强将底层空气的感热和潜热向上输送导致等温线上抬,低层3.0 km以下有一个明显的增温过程,出现一个10℃等值线的凸起,引起降雹时0、-5和-20℃层略有上升(分别上升0.6、0.6和0.5 km),达到了4.2、5.1和7.2 km。上升气流将低层液态水带到过冷层,由于贝吉隆过程和冰晶增长过程消耗液态水,冰晶增多变大,而伴随低层的辐合,整层水汽垂直积分却相应增加,当冰晶增大落入0℃以上区融化层时,冰晶融化增加液态水,有一部分形成冰雹或地面降水,导致整层水汽减少,但随着系统东移输送过来大量水汽,直到强对流天气过程结束而结束。

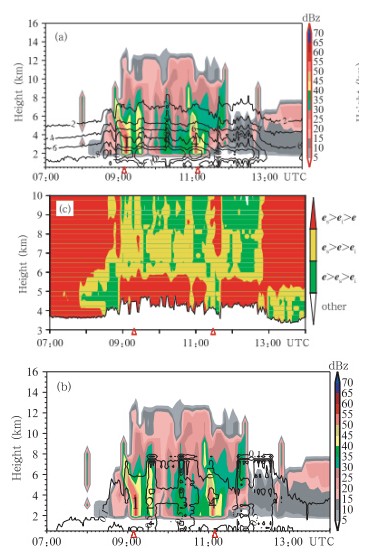

从图 3h相对湿度廓线可以发现,在08时40分—13时呈现出低层和高层湿度大(≥90%)、3—6 km层小(<90%)的3层结构,同时在2次降雹前有一个先上升后下降的过程,而降雹结束后在3—6 km高度上相对湿度呈明显下降趋势,特别是在09时20分—11时20分、12—13时这2个时段中间层出现了一个低于80%的低值区,且低值区维持时间与图 3f中整层液态水垂直积分大值区维持时间大 致相同。从图 3i看出液态水含量在09时20分— 13时有2个时段液态水含量在4.2—8 km高度处存在0.7—1.8 g/m3的大值区,而2次降雹时整层均处于低值。 4.2 冰雹云水汽相变监测分析

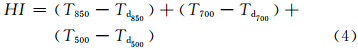

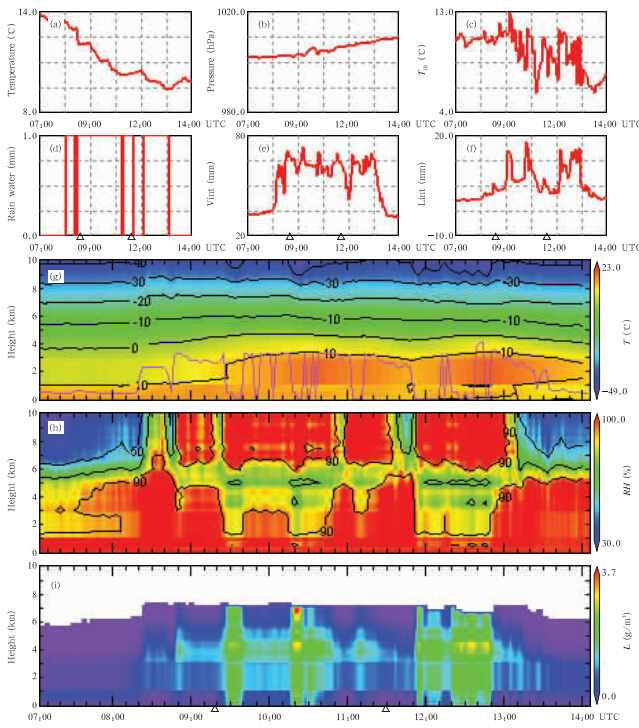

武汉多普勒天气雷达跟踪监测了这次冰雹过程,咸宁西部带状回波与西南部分散性对流单体回波合并,形成自西向东有序多单体回波,并缓慢东移,合并处回波增强(图 4a)。图 4b和c是2次降雹时的雷达回波,第2次弱一些,但强中心回波强度都在55 dBz以上。图 4d和e分别是沿西北路冷空气南下路径AA′、BB′的剖面,可清楚看到,45 dBz强回波已经伸展到8.5 km高度,回波顶高在12—14 km,且垂直高度上呈倾斜状。分析了降雹点(29°51′N,114°22′E)垂直回波叠加水汽密度和液态水含量的演变趋势(图 5a、b),09—12时先后有4个对流单体自西向东移到本地,其中单体1、4给本地带来了降雹天气,45 dBz强回波伸展到8 km左右,同时发现在08时40分—13时,云中水汽密度在1—3 km高度上有一个12—16 g/m3的大值区,13时以后水汽密度开始明显降低,而液态水含量存在相反的变化趋势,对流发展旺盛时(对应对流单体1、4),等值线非常稀疏,值也比较小,在有对流活动发展时(对应对流单体2、3),等值线比较密集。

|

| 图 4 2010年4月12日雷达观测结果(a. 06时,b. 09时19分,c.11时27分,仰角1.5°PPI;d. 沿图(b)中AA′的剖面,e. 沿图(c)中BB′的剖面)Fig. 4 Wuhan Doppler radar reflectivity scans at 1.5° elevation(in(a)-(c)) and reflectivity profile(in(d)-(e))during the evolution of the hail-storm in the Xianning area.(a)at 06:00 UTC,(b)at 09:19 UTC,(c)at 11:27 UTC,(d)reflectivity cross-section along AA′ in(b),and (e)reflectivity cross-section along BB′ in(c) |

|

| 图 5 2010年4月12日07—14时雷达观测结果(a)水汽密度(g/m3)廓线叠加雷达反射率(1、2、3、4分别表示4个对流单体,以下同),(b)液态水(g/m3)廓线叠加雷达反射率,(c)水汽压分类演变图(△为冰雹发生时)Fig. 5 Microwave radiometer profiling observations of a hail-storm,on 12 Apr 2010 in Xianning,Hubei. Panels(a)-(c)correspond to the time-height cross sections of vapor density(g/m3),liquid-water content(g/m3),and vapor-pressure class,shown by the color scales on the corresponding right side. In(c)red triangle marks the hail-l and ing time |

在4.1节中分析了微波辐射计对冰雹过程的温度、相对湿度、整层水汽密度和液态水含量等探测参量随时间演变情况,它们在降雹前后均有明显的变化,特别是整层水汽密度和液态水含量呈多峰结构且大致成反向关系。与此同时,在09时20分—11时20分、12—13时这2个时段3—6 km高度层出现了一个相对湿度低于80%的低值区,且低值区维持时间与图 3f中垂直液态水积分大值区维持时间大致相同。同时从图 5b看出液态水含量09时20分—13时在4.2—8 km高度出现0.7—1.8 g/m3的大值区,8 km以上迅速减小至0.1 g/m3以下。由此又产生了1个疑问: 4.2—8 km过冷层是不是冰雹粒子交替干、湿增长的生长区,有利于冰雹粒子群快速累积和分层增长?

为了解释这个问题,计算并制作了水汽压分类图(图 5c),以下主要分析0℃层高度以下过冷层的变化。如图 5c所示,降雹前07时30分—08时40分,4.2—7.5 km层首先出现连续的贝吉隆增长过程,接着出现连续的过冷水滴过程与冰晶增长过程,可以说这个阶段由于这2个过程产生大量冰晶和过冷水积累。08时40分—13时强对流发展比较旺盛,4.2—10 km高度上大部分呈现贝吉隆冰晶凝华增长过程,但也可以看出,大致可分成3段增长,具体表现为:4.2—5.4 km是过冷水滴和冰粒子消耗过程,5.4—8 km层主要以贝吉隆增长过程为主,过冷水滴与冰晶增长主要集中8—10 km层,但中间也有连续的贝吉隆增长过程。从第1次降雹前38 min左右开始,4.2—8 km高度冰雹云中固、液、气混合相态变化非常复杂,特别是在09时20分—11时20分、12—13时在6 km以下产生了相对湿度低于80%的区域,从而有利于形成冰雹生长过程中交替干、湿增长的环境,也有利于冰雹粒子群快速累积以及分层增长。 4.3 不稳定指数监测分析

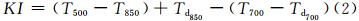

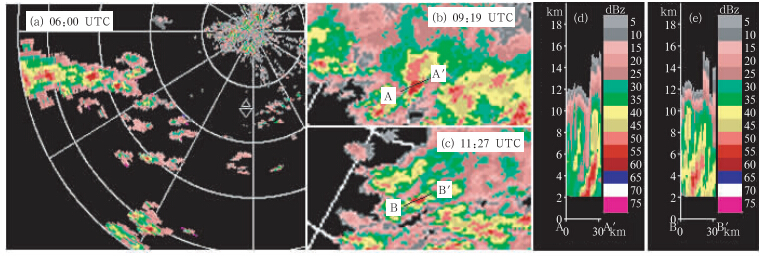

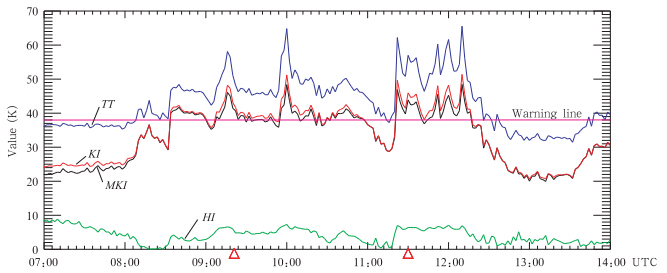

Chan(2009)利用微波辐射计资料计算的K指数(微波辐射计有垂直高度数据,采用静压近似来计算500、700和850 hPa等各个层次的温度等要素)对雷电、大风等强对流天气有很好的指示作用和预报潜力。这里采用类似的方法,利用咸宁微波辐射计探测的资料,计算了TT、KI、MKI和HI 4个判断不稳定条件的指数(图 6),可以看到,在这次冰雹过程中,07—14时这4个指数变化趋势有很多的波动,表明了这次冰雹过程大气一直处于不稳定状态,且大气变化非常迅速。2次降雹过程中KI、MKI、TT这3个指数变化较一致,具有多峰结构,降雹结束以后产生剧烈波动最后呈小幅波动下降,但HI指数与前3个指数变化有点不太一致,值变化较小,效果不太明显,且在降雹过程中呈小幅波动上升。KI、MKI在37—51 K附近波动,波动幅度为14 K,TT在45—65 K上下波动,波动幅度20 K左右,2次均在KI、MKI、TT这3个指数下降时降雹,降雹时分别对应对流单体1和4(图 4a),选择其中的KI作为参考即可。KI指数在第1次降雹时为40.05,第2次为44.60,第1次降雹至第2次降雹经过3次连续波动,中间出现对流单体2和3(图 4a),对应指数分别为38.63和41.12。

|

| 图 6 2010年4月12日07—14时MKI、KI、TT和HI不稳定指数演变趋势(△为冰雹发生时,水平直线为KI=38预警线)Fig. 6 MKI,KI,TT and HI index trends during 07:00—14:00 UTC 12 April 2010(Triangle marks the hail-l and ing time,and the horizontal line marks warning line) |

综上所述,TT、KI、MKI三者变化较一致,均满足多峰结构,可以选择KI代表这3个指数来作为该地区强对流天气预警指数。从图 6可以看出,如果选取KI≥38 K作为该地区强对流天气预警指标,可以提前45 min预警第1次降雹时的强对流天气,且分别提前20、40和42 min预警第2、3、4个对流单体影响该地区。 5 结论和讨论

地基微波辐射计可以连续测量大气中温度、液态水、湿度等多个要素,这样将有利于分析降水过程对流层快速变化的热力学信息和微尺度及中尺度现象的温度、湿度变化。本文利用咸宁微波辐射计对咸宁一次冰雹天气过程进行了监测分析。此次过程冰雹云中上升气流非常强盛,随着系统东移引起经过本站云底高度剧烈波动,将低层空气的感热和潜热向上输送导致等温线上抬,加上动力和热力作用,使得整层水汽与液态水含量产生反向变化,且连续出现下降和上升过程,产生了多峰结构。在4.2—8 km高度的过冷层中冰雹云固、液、气混合相态变化非常复杂,过冷水滴与冰粒子消耗过程、贝吉隆过程和过冷水滴与冰晶增长过程交替出现,产生了相对湿度在6 km以下低于80%的区域,且液态水含量在4.2—8 km高度处出现0.7—1.8 g/m3的大值区,8 km以上迅速减弱至0.1 g/m3以下,从而形成了冰雹生长过程中交替干、湿增长的生长环境,非常有利于冰雹粒子群快速累积以及分层增长,通过跟踪监测相对湿度低值区和冰雹云中水汽相态变化情况可以用于检验人工影响天气作业效果。

应用微波辐射计资料计算分析了MKI、KI、TT和HI 4个不稳定指数,发现TT、KI、MKI三者变化较一致,均满足多峰结构,对强对流天气有指示作用,并有一定的临近预警潜力,可以选择KI指数来预警该地区强对流天气。如果选取KI≥38 K作为该地区强对流天气预警指标,可以提前45 min预警本次过程第1次降雹时的强对流天气,且分别提前20、40和42 min预警第2、3、4个对流单体影响该地区。今后将会收集更多强对流天气的个例,结合雷达、卫星、雨滴谱等探测资料进行综合分析,总结并提取一些较好的指标,可以充分挖掘出微波辐射计等综合探测资料对强对流天气的临近预警潜力。

致谢: 感谢加拿大新不伦瑞克大学物理系王定一教授提供的指导和帮助。

| 傅云飞, 宇如聪, 徐幼平等. 2003. TRMM测雨雷达和微波成像仪对两个中尺度特大暴雨降水结构的观测分析研究. 气象学报, 61(4): 421-431 |

| 傅云飞, 刘栋, 王雨等. 2007. 热带测雨卫星综合探测结果之“云娜”台风降水云与非降水云特征. 气象学报, 65(3): 316-328 |

| 黄建平, 何敏, 阎虹如等. 2010. 利用地基微波辐射计反演兰州地区液态云水路径和可降水量的初步研究. 大气科学, 34(3): 548-558 |

| 雷恒池, 魏重, 沈志来等. 2001. 微波辐射计探测降雨前水汽和云液水. 应用气象学报, 12(增刊): 73-79 |

| 李德俊, 李跃清, 柳草等. 2010. 基于TRMM卫星探测对宜宾夏季两次暴雨过程的比较分析. 气象学报, 68(4): 559-568 |

| 刘黎平, 吴林林, 杨引明. 2007. 基于模糊逻辑的分步式超折射地物回波识别方法的建立和效果分析. 气象学报, 65(2): 252-260 |

| 盛裴轩, 毛节泰, 李建国等. 2003. 大气物理学. 北京: 北京大学出版社, 21-22 |

| 万玉发, 吴翠红, 金鸿祥. 2008. 基于准同雨团样本概念雷达和雨量计的实时同步结合方法. 气象学报, 66(2): 262-273 |

| 王叶红, 赖安伟, 赵玉春. 2010. 地基微波辐射计资料同化对一次特大暴雨过程影响的数值试验研究. 暴雨灾害, 29(3): 201-207 |

| 忻妙新, 林海. 1983. 8毫米雷达和微波辐射计联合系统探测层状云中含水量分布的原理研究. 气象学报, 41(1): 121-127 |

| 赵兵科, 邵德民, 鲁小琴等. 2009. 多通道地基微波辐射计在0713号“韦帕”台风登陆前后探测性能及特征分析. 地球科学进展, 24(9): 1001-1008 |

| Browning K A, Foote G B. 1976. Airflow and hail growth in supercell storms and some implications for hail suppression. Quart J Roy Meteor Soc, 102(433): 499-533 |

| Chan P W. 2009. Performance and application of a multi-wavelength, ground-based microwave radiometer in intense convective weather. Meteor Zeits, 18(3): 253-265 |

| Flatau P J,Walko R L,Cotton W R .1992.Polynomial fits to saturation vapor pressure.J Appl Meteor,31:1507-1513 |

| Harats N, Ziv B, Yair Y, et al. 2010. Lightning and rain dynamic indices as predictors for flash floods events in the Mediterranean. Adv Geosci, 23: 57-64 |

| Jacovides C P, Yonetani T. 1990. An evaluation of stability indices for thunderstorm prediction in greater Cyprus. Wea Forecasting, 5(4): 559-569 |

| Knupp K R, Coleman T, Phillips D, et al. 2009. Ground-based passive microwave profiling during dynamic weather conditions. J Atmos Ocean Technol, 26(6): 1057-1073 |

| Korolev A. 2007. Limitations of the Wegener-Bergeron-Findeisen mechanism in the evolution of mixed-phase clouds. J Atmos Sci, 64(9): 3372-3375 |

| Miller T L, Young K C. 1979. A numerical simulation of ice crystal growth from the vapor phase. J Atmos Sci, 36(3): 458-469 |

| Radiometrics Crop. 2007. Profiler operator’s manual. Boulder (USA): Radiometrics Corporation. |

| Ware R, Carpenter R, Güldner J, et al. 2003. A multichannel radiometric profiler of temperature, humidity, and cloud liquid. Radio Science, 38(4): 8079 |

2012, Vol. 70

2012, Vol. 70