中国气象学会主办。

文章信息

- 刘蕾, 孙颖, 张蓬勃. 2014.

- LIU Lei, SUN Ying, ZHANG Pengbo. 2014.

- 大尺度环流的年代际变化对初夏华南持续性暴雨的影响

- The influence of decadal change of the large-scale circulation on persistent torrential precipitation over South China in early summer

- 气象学报, 72(4): 690-702

- Acta Meteorologica Sinica, 72(4): 690-702.

- http://dx.doi.org/10.11676/qxxb2014.031

-

文章历史

- 收稿日期:2013-8-30

- 改回日期:2014-1-15

2. 国家气候中心, 北京, 100081;

3. 南京市气象局, 南京, 210009

2. National Climate Center, Beijing 100081, China;

3. Nanjing Meteorological Office, Nanjing 210009, China

1 引 言

长时间、大范围的持续性暴雨,由于其维持时间长,强度大,非常容易引发洪涝及其他灾害,造成严重的社会经济损失。近年来对该领域的研究已经受到越来越多科学家的关注。一些研究表明,近50年中国局地持续性暴雨事件主要发生在江南和华南地区,且不同类型的持续性暴雨环流特征不同,其中华南的持续性暴雨与热带西太平洋对流异常密切相关(鲍名,2007,2008)。Hong等(2013)重点关注了华南持续性暴雨的次季节尺度特征,并揭示了其与大尺度环流、南海及东亚沿海海温场的密切联系。牛若云等(2012)通过对2010年南方持续性暴雨个例研究,发现西西伯利亚低压槽、西南气流、副热带高空急流的建立和维持对中国南方持续性暴雨具有超前指示意义,南海季风涌的作用也不可忽视(王东海等,2011)。Yuan等(2012)对2010年华南持续性暴雨的研究也发现副热带高压及低空急流的重要作用。另外,副热带急流及南亚高压强度的偏强使得高层维持较强辐散,华南持续性强降水进一步加强。同时,暴雨带的位置变动与副热带高压的西伸北跳密切相关(陶诗言,1980),华南和江淮大范围持续性暴雨期间,西太平洋副热带高压位置均比同期气候平均偏南偏西,且强度偏强(王黎娟等,2009);另外,低空急流和稳定的鞍型场对华南暴雨的发生维持有重要作用(Wu et al,2010)。

近2年的研究开始注意到持续性暴雨这种高影响事件存在明显的年代际变化特征。Chen等(2013)根据“持续性”和“过程降水量”的持续性暴雨定义,分析了中国单站持续性暴雨事件的特征,发现1990年以后单站持续性暴雨和区域持续性暴雨频次都有比较明显的增长,但在南北方地区存在显著差异。Chen等(2012a,2012b)分析了不同地区的暴雨变化,发现暴雨的年代际变化与水汽条件和不稳定能量场存在一定的联系,并且在未来百年里这种联系将更加紧密。

从上述研究来看,目前大量的研究主要是针对持续性暴雨个例的天气学背景分析(蒙伟光等,2004;陈忠明等,2007;慕建利等,2008;黄明策等,2010),虽然已经有研究开始关注持续性暴雨的年代际变化,但是对这种年代际变化发生的原因还少有分析。而华南持续性暴雨的变化特征与近50年华南夏季降水变化特征一致(黄荣辉等,2011),许多研究表明,大气环流的改变对夏季降水有重要影响(李春晖等,2010;郑彬等,2006;Wu et al,2013),华南夏季降水的年代际变化不仅与东亚夏季风环流、欧亚大陆春季积雪的年代际变化有关(张人禾等,2008),也与夏季水汽输送异常、遥相关波列密切相关(陈锐丹等,2012)。那么华南持续性暴雨的变化与大气环流的改变是否密切相关?本研究将从不同年代的大尺度环流背景出发,对华南持续性暴雨年代际变化的成因进行对比研究,从而建立针对不同年代的环流概念模型,为天气和气候预测提供更多的信息。本研究在Chen等(2013)的基础上,综合分析中国华南地区持续性暴雨在不同频发时段的年代际特征。这可以揭示最近十几年发生的持续性暴雨的环流背景与以前发生事件的异同点,理解气候背景的长期变化对天气事件的影响,为暴雨的预测提供可能的参考。2 资料和计算方法

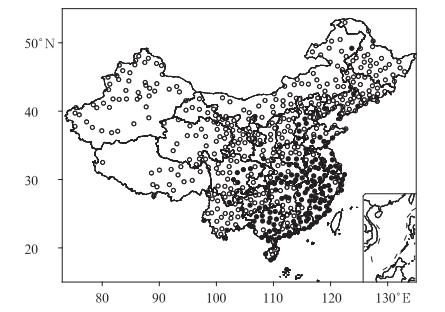

所用的降水资料来自中国国家气象信息中心整编的753站逐日降水数据,该资料经过完善的质量控制和检验,是目前可得到的最好的降水逐日资料。考虑到资料时间序列的完整性,挑选了1961—2010年有持续观测数据的566个站点(图 1)夏季(6—8月)的逐日资料进行持续性暴雨的分析,挑选的这566个站点总体地理分布较为均匀,具有较好的代表性。所用的环流资料为1961—2010年NCEP/NCAR逐日再分析资料集,包括位势高度、风场、比湿、温度、可降水量和垂直速度,资料的水平分辨率为2.5°×2.5°。同时为了确保结果的可靠,也选取了ERA-40再分析资料用于对比分析。

|

| 图 1 1961—2010年有持续降水逐日观测数据的566个站点分布(实心点代表发生过持续性暴雨的站点) Fig. 1 Distribution of the 566 stations where the persistent observation of daily precipitation has been made in 1961-2010(solid spots indicate the stations where the PTP has been observed) |

持续性暴雨定义主要基于鲍名(2007)提出的局地持续性暴雨的定义:单站逐日降水量连续不少于3 d均不低于50 mm为该站一次持续性暴雨。补充定义单站连续5 d除中间一日降水量小于50 mm其余4 d 均不低于50 mm的也算该站一次持续性暴雨。采用这一定义得到的持续性暴雨的特征与其他文献(Chen et al,2013)的定义类似。基于这一定义得到的分析表明,挑选的站点中,有156个站点在1961—2010年夏季发生过持续性暴雨(图 1中实心圆点),主要集中在中国的东部地区,尤其是华南地区。

华南地区是根据陈隆勋等(1991)介绍的行政分区法,主要包括广东、广西、福建、海南等地。华南地区所用的站点数为72个,其中有56个站点发生过持续性暴雨。3 华南持续性暴雨年代际环流差异分析

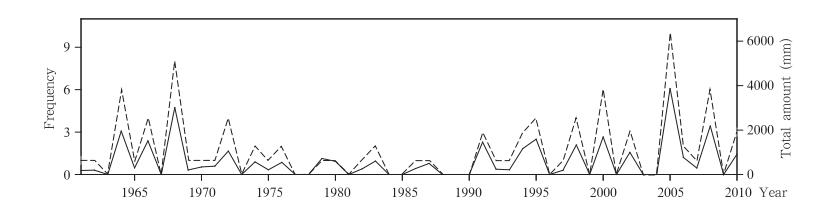

研究发现,华南地区持续性暴雨的季节变化具有明显的双峰型特征(图略),6月1—20日为第1个峰值,而7月底至8月初为第2个峰值。夏季(6—8月)和第1个峰值期,华南持续性暴雨的变化具有明显的年代际特征(图 2)。20世纪60年代中期到70年代中期、90年代之后为华南持续性暴雨的多发期,而70年代末到80年代为持续性暴雨的少发期。这种年代际变化受到大尺度环流场变化的影响,大尺度环流的年代际变化为持续性暴雨的年代际变化提供了相应的气候背景。本研究挑选第1个峰值期(6月1—20日)华南持续性暴雨频发的1964—1976及1991—2010年里,持续性暴雨发生最多(大于4次)的年份进行合成分析,在1964—1976年中频发年分别为1964、1966、1968、1972年,在1991—2010年则是1995、1998、2000、2005、2008年。该研究有助于更好地理解大尺度环流的年代际变化对持续性暴雨事件发生的影响,分析其环流配置存在的异同点。挑选第1个峰值期分析的原因是,这一时段的年代际变化非常明显,且对整个夏季的持续性暴雨有最大的贡献,因此,下面的讨论将主要集中在对6月1—20日的环流背景场的分析上,而不再讨论整个夏季的情况。

|

| 图 2 1961—2010年6月1—20日华南持续性暴雨总频次(虚线)和总降水量(实线)时间序列 Fig. 2 PTP frequency(dashed line) and total amount(solid line)over South China in 1-20 June during 1961-2010 |

考虑到对大尺度环流差异的研究主要基于NCEP/NCAR再分析资料,一些研究曾经指出再分析资料在早期存在一些问题(黄刚,2006;何浪,2008),特别是在1979年以前由于缺少卫星观测资料,资料误差难以订正。为了排除再分析资料误差对环流差异的影响,将6月1—20日平均的NCEP/NCAR与ERA-40资料进行对比(图略),结果发现两套资料各要素相关性较高、且年代际变化是一致的,因此,采用NCEP/NCAR再分析资料是可行的,基于这一资料的结论具有较高的可靠性。

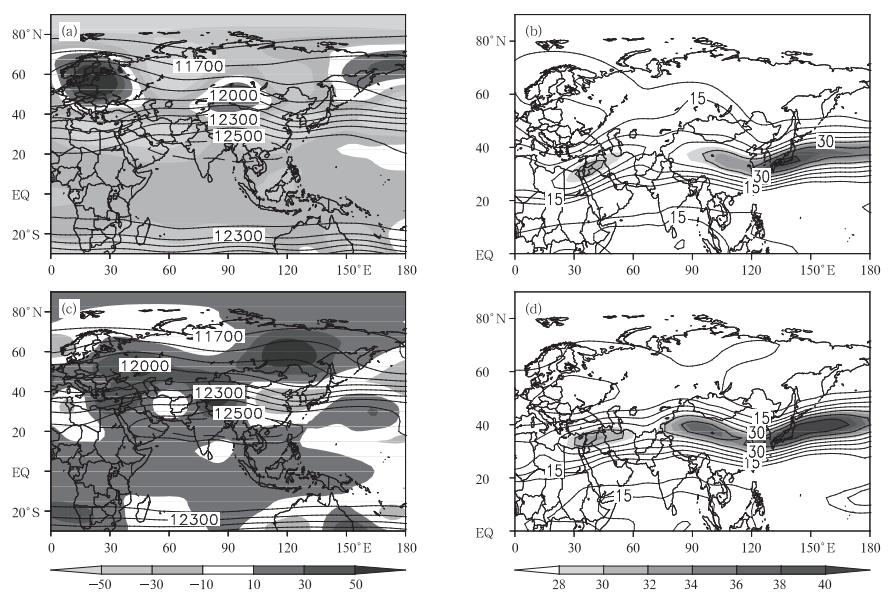

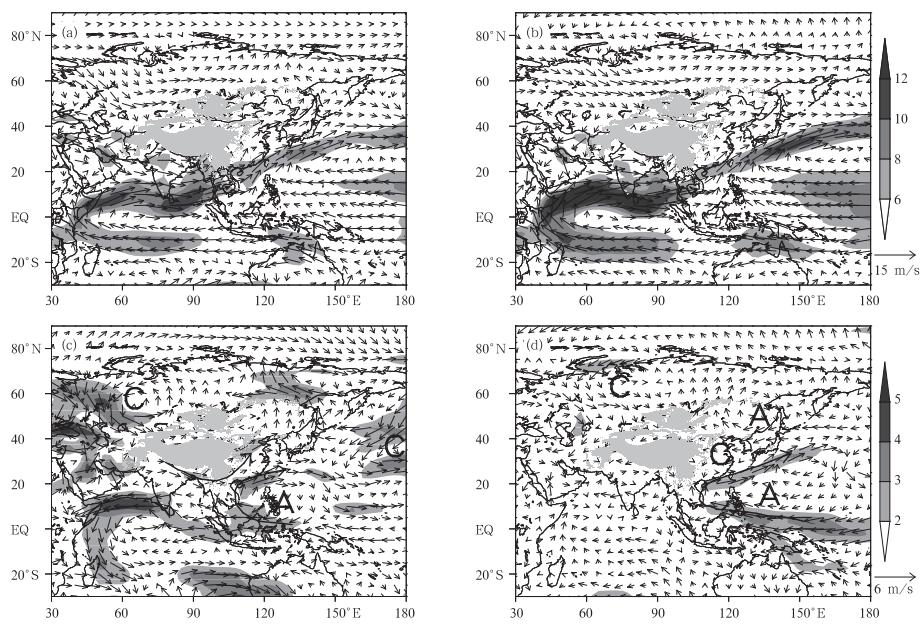

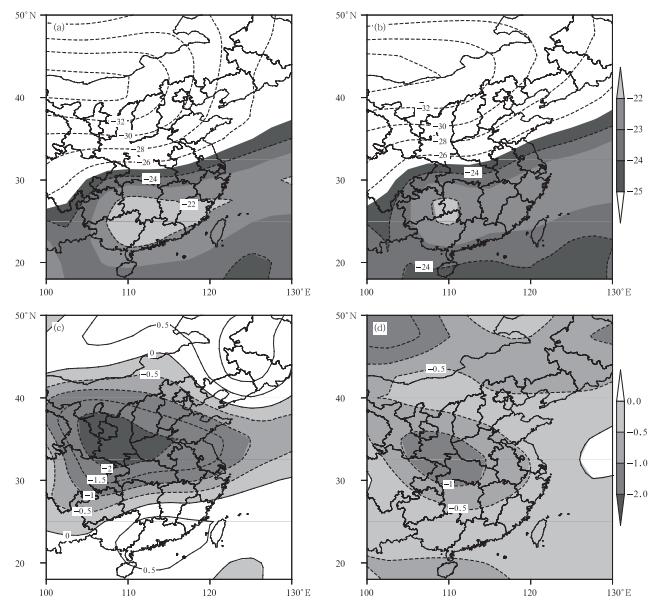

3.1 200 hPa位势高度和风场

高层南亚高压对持续性降水的发生有重要意义,南亚高压控制区往往具有潮湿且不稳定的特征,对流活动非常活跃(朱乾根等,2000)。从图 3a、c可以看到,1964—1976年频发年里南亚高压较弱,这种形势并不利于华南高空辐散的维持,进而影响整层的稳定度及对流活动,这一点在图 8c、9c可得到证实,因此在该频发年代里华南持续性暴雨要弱于1991—2010年;而在1991—2010年频发年里高层南亚高压十分强盛,高值区基本覆盖整个东亚低纬度地区,从距平场也可以看出,南亚高压面积和强度也明显比气候平均场强,强盛的南亚高压使得华南上空维持强辐散、低层辐合,对流十分旺盛,有利于华南持续性暴雨的发生和维持。值得注意的是,有学者指出南亚高压体强大时,中、低纬度500 hPa位势高度偏高,反之偏低(赵振国,1995),对比图 4也证实了这一观点,故1991—2010年南亚高压的增强与副热带高压的增强密切相关。

|

| 图 3 华南1964—1976年(a、b)、1991—2010年(c、d)持续性暴雨频发年6月1—20日200 hPa位势高度合成场(a、c)及200 hPa全风速合成场(b、d)(a、c.单位:gpm,黑线代表合成场,虚线代表气候平均的南亚高压区域,阴影为合成场的距平;b、d.单位:m/s,黑线代表频发年合成场,阴影代表风速大于28 m/s区域,气候平均场均采用1971—2000年平均场) Fig. 3(a)Composite of 200 hPa geopotential height(gpm,black lines) and its departure(gpm,shaded areas,from 1971-2000 average)for the years with frequent PTP events in 1-20 June during 1964-1976. Dotted lines indicate the 200 hPa geopotential height(gpm)for the 1971-2000 average.(b)Composite of 200 hPa wind speed field(m/s,areas with speed larger than 28 m/s are shaded)for the years with frequent PTP events in 1-20 June during 1964-1976.(c)As in(a)but for the years with frequent PTP events during 1991-2010. And(d)as in(b)but for the years with frequent PTP events during 1991-2010 |

另外,高空急流的强度和位置对华南持续性暴雨也有重要影响,1964—1976年频发年里(图 3b)副热带急流比气候平均场(图略)强度略小,但明显偏南,华南位于副热带急流入口的右侧,对应高层具有反气旋性切变,加强了高层的辐散,因此该时段急流的偏南可弥补南亚高压偏弱导致的不利动力条件。在1991—2010年频发年(图 3d)里副热带急流强度增强且位置也明显偏南,华南高层伴有强烈的辐散,因此,该时段内副热带急流的偏强偏南与强盛的南亚高压结合,为华南持续性暴雨提供良好的动力条件。

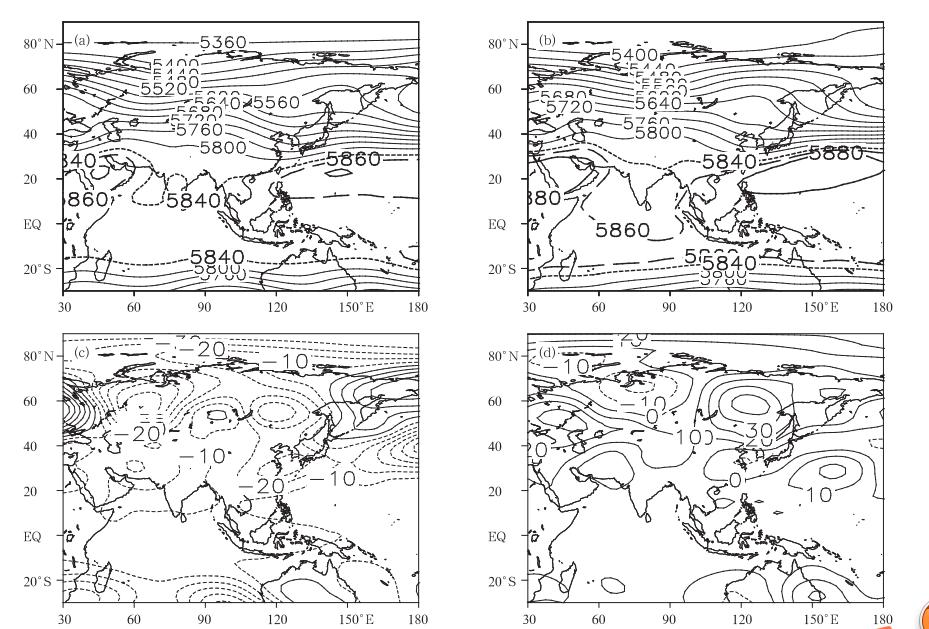

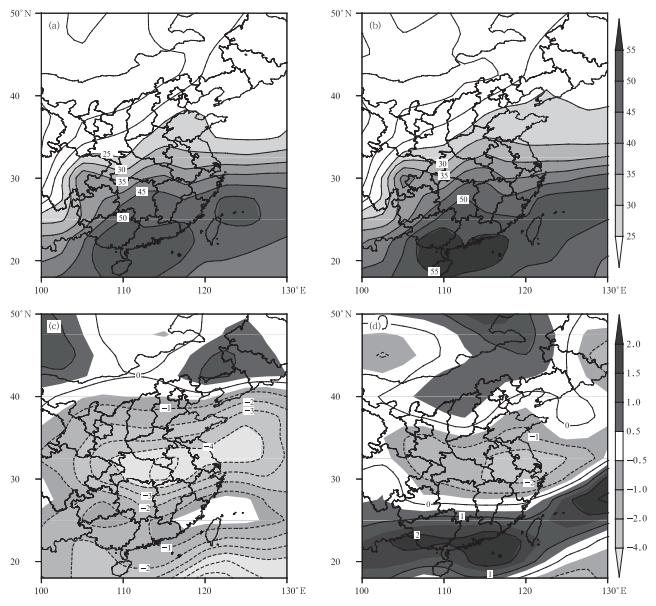

3.2 500 hPa位势高度图 4表明,在1964—1976及1991—2010年的频发年里,高纬度和副热带的位势高度场存在较大的差异。1964—1976年,500 hPa高度场在乌拉尔山和贝加尔湖附近维持深厚的低压槽,冷空气从低压槽前南下到华南地区。从距平图上可以看到,在欧亚大陆的高纬度均为明显的负距平,并在乌拉尔山、贝加尔湖以东和以西地区分别维持3个明显的负距平中心,这一时期高纬度的位势高度场都偏弱。而1991—2010年,贝加尔湖以西和以东分别为低压槽和高压脊,冷空气主要从低压槽的前部和高压脊的后部南下到华南地区。从距平图上可以看到,高纬度明显为西低东高的配置,非常有利于短波槽、脊的活动,为下游源源不断带来冷空气。

|

| 图 4 华南1964—1976年(a、c)、1991—2010年(b、d)持续性暴雨频发年6月1—20日500 hPa高度合成场(a、b)及其距平场(c、d)(气候平均场采用1971—2000年平均场,单位:gpm) Fig. 4(a)Composite of 500 hPa geopotential height(gpm)for the years with frequent PTP events in 1-20 June during 1964-1976.(b)As in(a)but for the years with frequent PTP events during 1991-2010.(c)As in(a)but for composite of 500 hPa geopotential height departure(gpm,from 1971-2000 average). And,(d)as in(c)but for the years with frequent PTP events during 1991-2010 |

在副热带地区,两个频发年代西太平洋副热带高压和印缅槽的分布也非常不同。1964—1976年,西太平洋副热带高压偏弱,位置偏东,低纬度的暖湿空气主要来自印缅槽前,这从850 hPa风场和水汽输送场上也可以明显地看到。而1991—2010年,西太平洋副热带高压明显偏强,5880 gpm等值线控制了西太平洋较大的区域,并且西伸到中国南海附近。因此,这一时期的西太平洋副热带高压偏强偏西使得暖湿气流从其西侧和西北侧进入到华南地区,为该地的降水提供了有利条件。王黎娟等(2009)曾经指出,华南地区持续性降水的发生主要是在西太平洋副热带高压较强的情况下,但从前面的分析可以看到,在副热带高压偏弱的情况下,印缅槽前的气流也可能引起持续性降水的发生。

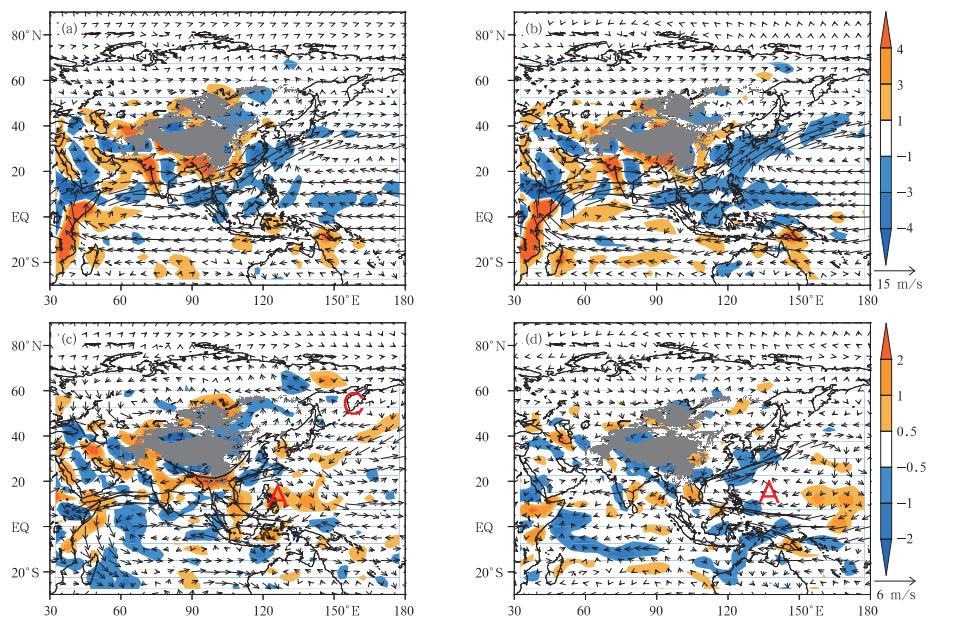

3.3 850 hPa风场和水汽输送进一步对6月1—20日的850 hPa风场(图 5)进行分析,虽然在频发年代,中低纬度地区都有强劲的西南气流从印度洋一直延伸到西太平洋,但是两个时段的环流差异还是非常明显的。1964—1976年,孟加拉湾北部的印缅槽偏强,槽前的西南气流与副高西侧的气流汇合进入华南。从距平图上可以看到,这一时期从印度到中印半岛为异常的低槽,中国南海附近为反气旋距平中心,欧亚大陆为异常的气旋性环流控制,与500 hPa的低压中心一致。1991—2010年,中国南海地区的季风气流偏强,西太平洋副热带反气旋异常发展,在中国南海及其以东地区为反气旋距平中心,华南的西南气流主要来自其西侧和西北侧的气流。而在中高纬度西西伯利亚和贝加尔湖以东地区可以清楚地看到异常的气旋和反气旋性环流与500 hPa的分布非常一致,也清楚表明中高纬度环流的正压特征。

|

| 图 5 同图 4,但为850 hPa风场合成场及其距平场(单位:m/s,a、b阴影区为风速大于6 m/s的区域,c、d阴影区为风速大于2 m/s的区域) Fig. 5 As in Fig. 4 but for 850 hPa wind filed(m/s,a,b. Shaded areas indicate the speed within the area larger than 6 m/s) and 850 hPa wind filed departure(m/s,c,d. Shaded areas indicate the speed within the area larger than 2 m/s) |

同时,来自低纬度的持续水汽输送对强降水的发生也有重要作用。图 6表明,1964—1976及1991—2010年频发年里,虽然低纬度强劲的水汽输送都是持续性暴雨生成的重要条件,但这两个时段华南的水汽输送来源不同。1964—1976年,华南的水汽输送主要来自印度洋和印缅槽前的气流以及中国南海的异常反气旋气流。这一时期低纬度的西南季风水汽输送带偏弱,同时由于副热带高压的位置明显偏东,其西侧气流对华南的影响不明显。而在1991—2010年,低纬度的西南季风水汽输送带明显偏强,同时从热带太平洋地区也有明显的水汽输送进入中国南部,副热带高压偏西、偏强,中国南海地区的异常反气旋气流将水汽输送进入华南,而在西面从印度洋来的气流对水汽输送的贡献不大。这一点从两个时段的分布和距平场都可以明显看到。另外,水汽的辐合、辐散对持续性暴雨也有重要指示意义,从850 hPa水汽通量散度场可以看出,在两个频发时段华南始终是水汽辐合区,特别是在1991—2010年的频发年里,水汽辐合区范围更大、更广。从距平场上也可以看出,1964—1976年华南仅在南部地区有小范围的水汽辐合负距平,但在1991—2010年整个华南上空都对应明显的负距平辐合区,说明该时段水汽辐合运动更为旺盛,更有利于持续性暴雨的发生。

|

| 图 6 华南1964—1976年(a、c)、1991—2010年(b、d)持续性暴雨频发年6月1—20日850 hPa水汽通量、水汽通量散度合成场(a、b)及其距平场(c、d)(图中矢量为水汽通量,a、b阴影区为水汽通量散度绝对值大于1×10-6 kg/(s·hPa·m2);c、d阴影区为水汽通量散度绝对值大于0.5×10-6 kg/(s·hPa·m2);气候平均场采用1971—2000年平均场,单位:10-6 kg/(s·hPa·m2)) Fig. 6(a)Composite of 850 hPa vapor flux(vectors) and vapor flux divergence(10-6 kg/(s·hPa·m2)),shaded areas indicate its absolute value larger than 1×10-6 kg/(s·hPa·m2)for the years with frequent PTP events in June 1-20 during 1964-1976.(b)As in(a)but for the years with frequent PTP events during 1991-2010. (c)As in(a)but for composite of 850 hPa vapor flux(vectors) and vapor flux divergence(10-6 kg/(s·hPa·m2))departure,shaded areas indicate its absolute value larger than 0.5×10-6 kg/(s·hPa·m2). And, (d)as in(c)but for the years with frequent PTP events during 1991-2010 |

图 7表明,6月1—20日华南地区1964—1976年频发年里的可降水量明显小于1991—2010年。同时,从频发年合成距平场中可以看出,1964—1976年华南地区频发年可降水量少于近30年的气候平均场。这说明,华南局地的水汽含量虽然也对暴雨的发生有重要贡献,但是,局地水汽含量的多少并不对持续性暴雨的发生有决定性的影响。以前的研究也指出,对于大暴雨的形成,一定要有大范围的水汽输送从其他地方辐合过来(陶诗言,1980)。而在1991—2010年的频发年里,可降水量明显偏大,并在华南地区维持大范围的正距平中心,这种特征对这一时期的持续性降水发生的次数和强度都有一定贡献。从另一方面来看,华南地区水汽含量在近年来的偏多也部分反映了全球变暖对低纬度地区水汽条件的影响。

|

| 图 7 同图 4,但为可降水量合成场及其距平场(单位:kg/m2) Fig. 7 As in Fig. 4 but for precipitable water(kg/m2) and its departure |

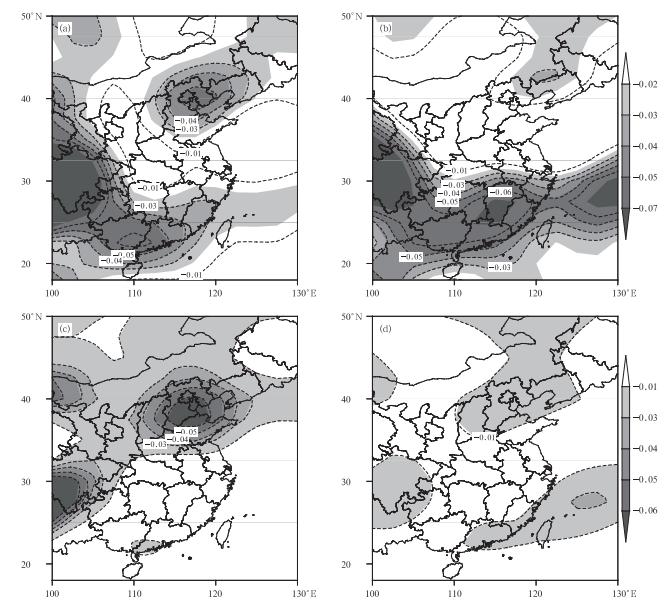

图 8显示,两个频发时段的500 hPa垂直速度场都表现为对流运动活跃的特征,但是从强度和分布上来看,不同频发年的特征也是不同的。在1964—1976年的频发年里,华南上空维持高值中心,可在华南小范围地区看到-0.06 Pa/s的中心值,对流运动发展强烈;而在1991—2010年的频发年里,对流运动更为旺盛,范围明显增大,华南地区基本都维持-0.06 Pa/s的上升运动,且高值区与850 hPa副热带高压西北侧的水汽输送的大值区相吻合。这也揭示了在1991—2010年强对流旺盛年,伴随着频发年份的水汽输送增强,对流活动更为旺盛,故降水量也比1964—1976年频发年明显偏大。从气候距平场上也可以看出,1991—2010年频发年华南上空呈现一致的负距平,负距平范围也较广,而1964—1976年则只有小部分地区为负距平区域,说明同样是持续性暴雨频发的年代,垂直运动的特征也存在明显差异。

|

| 图 8 同图 4,但为垂直速度合成场及其距平场(a、b.阴影区为垂直速度小于-0.02 Pa/s的区域;c、d.阴影区为垂直速度小于-0.01 Pa/s的区域) Fig. 8 As in Fig. 4 but for vertical velocity(Pa/s,shaded areas indicate the velocity within the area smaller than -0.02 Pa/s)(a,b) and vertical velocity departure(shaded areas indicate the velocity within the area smaller than -0.01 Pa/s)(c,d) |

图 9为两个频发时段的稳定度(500和850 hPa的温度差值)分布和距平场。可以清楚地看到,这两个时段的稳定度分布有其不同的特征。1964—1976年的频发年里,华南地区上层的大气较为稳定,可以看到明显的低值中心,同时,相对于气候平均场也为正距平中心,说明这一时期的大气相对所取的气候场更为稳定。而1991—2010年的频发年里,华南地区的稳定度的值减小,-22 K的范围仅在小部分区域可以看见,而距平场也表现为负距平控制了华南地区,因此这一时期的华南上空大气较之气候场更不稳定。从华南地区该变量的时间-纬度剖面(图略)可以看到,这一地区大气的不稳定性在最近20年增大,因此,持续性暴雨的频繁发生受到了大气不稳定度的明显影响。

|

| 图 9 同图 4,但为T500-T850合成场及其距平场(a、b.阴影区为稳定度大于-25 K的区域;c、d.阴影区为稳定度小于0 K的区域) Fig. 9 As in Fig. 4 but for the field of T500-T850(shaded areas indicate the temperature difference within the area larger than -25 K)(a,b) and the departure(shaded areas indicate the temperature difference within the area smaller than 0 K)(c,d) |

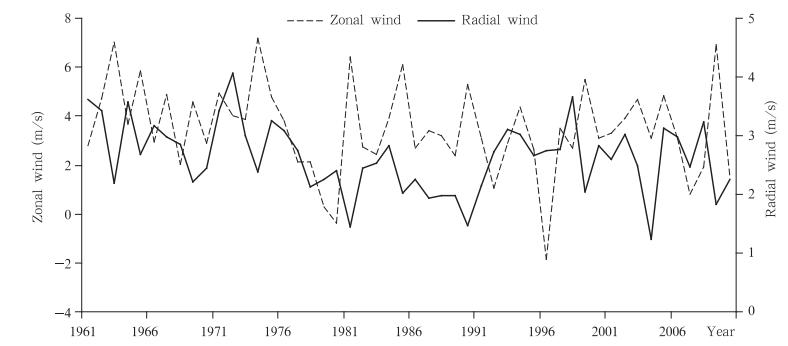

南海夏季风作为东亚夏季风的一个重要分支,在亚洲季风系统中有着特殊的地位,其异常活动对中国东部降水有影响。吴尚森等(2003)对不同夏季风指数进行了对比,发现南海夏季风强年华南汛期降水偏多,黄河流域及其以北地区降水偏多,江淮地区降水偏少。本研究采用NCEP再分析850 hPa风场资料,对6月1—10日南海关键区域(5°—22.5°N,105°—120°E)纬向风和径向风进行区域平均,得到的数值称为南海夏季风指数(u850、v850),从图 10可以看出,6月1—20日径向风对华南持续性暴雨的影响更为显著,径向风的变化趋势与华南持续性暴雨的变化趋势是一致的,都表现为明显的年代际变化。1964—1976和1991—2010年南海夏季风更强,而1977—1990年南海夏季风较弱,这一点也可以从图 5c、d中得到证实,中国南海区域在两个频发时段径向风都为正距平,强有力的南海夏季风为华南地区提供了充沛的水汽,为持续性暴雨的发生和维持创造了条件。另外,许多研究表明热带辐合带可以通过影响南海季风槽的异常进而影响中国地区降水(李崇银等,2007),曹西等(2013)通过对夏季西北太平洋热带辐合带的研究发现,热带辐合带弱年往往伴随有副热带高压的偏强,对流层低层为反气旋性距平风场,强年反之,因此推测热带辐合带弱年也更有利于华南持续性暴雨的发生。

|

| 图 10 1961—2010年6月1—20日南海夏季风指数的时间序列(虚线为纬向风u850,实线为径向风v850) Fig. 10 Time series of the South China Sea summer monsoonin index in June 1-20 during 1961-2010(dashed line denotes zonal wind u850 and solid line denotes radial wind v850) |

综上分析可以发现,虽然1964—1976、1991—2010年同为持续性暴雨频发时段,但其环流特征仍存在明显差异,特别是1991—2010年环流形势更有利于持续性暴雨的发生。近些年来许多学者也对不同年代华南区域持续性暴雨个例进行了归纳分析,指出不同环流配置下持续性暴雨强度、落区存在一定的差异。林爱兰等(2013)通过对广东持续性暴雨的个例总结,发现6月中高纬度存在“三脊两槽”、“两脊一槽”、“高纬度阻塞-中纬度平缓型”3种环流型,且自20世纪90年代以来,低纬度动力上升条件和水汽输送条件都比前一时段偏强;鲍名(2007)对不同地区持续性暴雨类型进行了归纳,发现华南区域持续性暴雨多发生在6月,此时西太平洋副热带高压稳定、冷空气沿中高纬度深槽向下游输送。因此,华南持续性暴雨过程是由高、低纬度环流共同作用造成的,但以上研究均未考虑到不同年代际环流背景场。结合本研究发现,1976年以前,500 hPa西西伯利亚深厚的低槽对冷空气的输送起重要作用,该时期副热带高压并不强,水汽主要来源于孟加拉湾,200 hPa上副热带急流位置偏南使得华南上空可维持一定的辐散,导致华南持续性暴雨较为频繁;而进入20世纪90年代后,500 hPa鄂霍次克海的阻塞高压有重要指示意义,副热带高压明显增强,故中国南海的水汽可源源不断输送到华南上空,同时,南亚高压增强使得华南上空为强的辐散中心,利于对流运动的发展。因此,近20年来高低层天气系统的增强使得华南持续性暴雨呈现更为频发、范围更广的趋势,在未来的个例总结工作中,应充分考虑这种高低纬度环流年代际转型对持续性暴雨的影响。而对区域持续性暴雨期间的环流分析,可以更为直接的找出不同年代不同环流型与持续性暴雨的联系,揭示不同年代下大尺度环流配置对持续性暴雨强度、落区的影响,进一步提高持续性暴雨的预测能力。4 结论和讨论

对大尺度环流年代际变化对华南持续性暴雨发生的影响研究发现,虽然20世纪60年代中期至70年代中期和90年代之后都为华南持续性暴雨的频发时段,大尺度环流场都表现为冷暖空气在华南地区的交汇,但是这两个时段的环流配置存在差异。同样是华南持续性暴雨发生频繁的年代,大尺度环流的特征存在一定差异。这说明,对于不同年代的天气气候事件,应该考虑气候背景场对其的影响。

两个频发时段的环流特征差异具体表现为: 1964—1976年的频发年里,500 hPa西西伯利亚上空低槽深厚,高纬度的气流相对比较平直,有利于小股的冷空气向华南地区输送;中低纬度地区的水汽输送主要源自孟加拉湾,西太平洋副热带高压偏东、偏弱,可降水量偏少,高层200 hPa虽然南亚高压偏弱,但副热带急流位置明显偏南,华南高层可维持一定的辐散,有较强的垂直运动,这一时期华南地区持续性强降水在频发年发生的次数一般在每年4次左右。而在1991—2010年,500 hPa鄂霍次克海附近的高压脊活跃,高度场呈东高西低的分布,有利于高纬度地区冷空气的经向输送,同时,西太平洋副热带高压明显增强,位置偏西,副热带高压西北侧的水汽输送更为强烈,可降水量偏多,南亚高压强度和面积增强,急流偏南且强度增大,华南上空维持十分强盛的辐散,使得整层不稳定度增大,垂直运动旺盛,这一时期华南持续性暴雨的发生更为频繁,持续的时间也更长,故华南持续性暴雨不仅与华南夏季降水的年代际变化是一致的(李春晖等,2010),也与1976年大气环流突变及20世纪80年代末气候的年代际转型吻合,在全球变暖的背景下,1976年环流突变导致大气层结发生改变,中国降水型发生变化,这一特征也得到了许多学者的证实(黄荣辉等,1999;陈隆勋等,1998)。20世纪80年代末期年代际转型则是欧亚大陆春季积雪减少、夏季西北太平洋海温升高导致(张人禾等,2008),这也与全球变暖的步调一致。同时,这一时期华南地区水汽含量的增大和大气的不稳定性增强也从一定程度上反映了全球变暖背景下的一些降水特征。

综上可以看到,对于华南持续性暴雨这种时间尺度较短的天气事件,其发生、发展受到长期气候背景变化的明显影响,大尺度环流背景的年代际变化对不同年代发生的天气、气候事件有着明显影响。结合已有的研究结果可以发现,华南持续性暴雨与前汛期降水类似,频发年代影响因素也存在很多共性,中国南海—西北太平洋海温通过潜热加热作用增强华南地区水汽输送(Han et al,2009;齐庆华,2013),并通过东亚—太平洋波列诱导旺盛的垂直运动(Han et al,2009;马慧等,2009;陈锐丹等,2012)。另外,虽然华南持续性暴雨存在年代际差异,在其次季节尺度上仍有相似的环流特征,并受中国南海和东亚沿海海温的共同影响(Hong et al,2013),因此,不仅要关注华南持续性暴雨的年代际环流变化,下一步工作应更加关注海-气相互作用及不同时间尺度环流耦合在持续性暴雨中的重要作用。

| 鲍名. 2007. 近50年我国持续性暴雨的统计分析及其大尺度环流背景. 大气科学, 31(5): 779-792 |

| 鲍名. 2008. 两次华南持续性暴雨过程中热带西太平洋对流异常作用的比较. 热带气象学报, 24(1): 27-36 |

| 曹西, 陈光华, 黄荣辉等. 2013. 夏季西北太平洋热带辐合带的强度变化特征及其对热带气旋的影响. 热带气象学报, 29(2): 198-206 |

| 陈隆勋, 邵永宁, 张清芳. 1991. 近四十年我国气候变化的初步分析. 应用气象学报, 2(2): 164-174 |

| 陈隆勋, 朱文琴, 王文等. 1998. 中国近45年来气候变化的研究. 气象学报, 56(3): 257-271 |

| 陈锐丹, 温之平, 陆日宇等. 2012. 华南6月降水异常及其与东亚-太平洋遥相关的关系. 大气科学, 36(5): 974-984 |

| 陈忠明, 何光碧, 崔春光等. 2007. 对流、湿度锋与低空急流的耦合-持续性暴雨维持的一种可能机制. 热带气象学报, 23(3): 246-254 |

| 何浪. 2008. 三种再分析资料基本统计量比较[D]. 南京: 南京信息工程大学 |

| 黄刚. 2006. NCEP/NCAR和ERA-40再分析资料以及探空观测资料分析中国北方地区年代际气候变化. 气候与环境研究, 11(3): 310-320 |

| 黄明策, 李江南, 农孟松等. 2010. 一次华南西部低涡切变特大暴雨的中尺度特征分析. 气象学报, 68(5): 748-762 |

| 黄荣辉, 徐予红, 周连童. 1999. 我国夏季降水的年代际变化及华北干旱化趋势. 高原气象, 18(4): 465-476 |

| 黄荣辉, 陈际龙, 刘永. 2011. 我国东部夏季降水异常主模态的年代际变化及其与东亚水汽输送的关系. 大气科学, 35(4): 589-606 |

| 李崇银, 潘静. 2007. 南海夏季风槽的年际变化和影响研究. 大气科学, 31(6): 1049-1058 |

| 李春晖, 万齐林, 林爱兰等. 2010.1976年大气环流突变前后中国四季降水量异常和温度的年代际变化及其影响因子. 气象学报, 68(4): 529-538 |

| 林爱兰, 李春晖, 郑彬等. 2013. 广东前汛期持续性暴雨的变化特征及其环流形势. 气象学报, 71(4): 628-642 |

| 马慧, 陈桢华, 姜丽萍等. 2009. 华南前汛期降水与我国近海海温的SVD分析. 热带气象学报, 25(2): 241-245 |

| 蒙伟光, 王安宇, 李江南等. 2004. 华南暴雨中尺度对流系统的形成及湿位涡分析. 大气科学, 28(3): 330-341 |

| 慕建利, 王建捷, 李泽椿. 2008. 2005年6月华南特大连续性暴雨的环境条件和中尺度扰动分析. 气象学报, 66(3): 437-451 |

| 牛若云, 张志刚, 金荣华. 2012. 2010年我国南方两次持续性强降水的环流特征. 应用气象学报, 23(4): 385-394 |

| 齐庆华, 蔡榕硕, 张启龙. 2013. 华南夏季极端降水时空变异及其与西北部太平洋海气异常关联性初探. 高原气象, 32(1): 110-121 |

| 陶诗言. 1980. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 225pp |

| 王东海, 夏茹娣, 刘英. 2011. 2008年华南前汛期致洪暴雨特征及其对比分析. 气象学报, 69(1): 137-148 |

| 王黎娟, 陈璇, 管兆勇等. 2009. 我国南方洪涝暴雨期西太平洋副高短期位置变异的特点及成因. 大气科学, 33(5): 1047-1057 |

| 吴尚森, 梁建茵, 李春晖. 2003. 南海夏季风强度与我国汛期降水的关系. 热带气象学报, 19(增刊): 25-36 |

| 张人禾, 武炳义, 赵平等. 2008. 中国东部夏季气候20世纪80年代后期的年代际转型及其可能成因. 气象学报, 66(5): 697-706 |

| 赵振国. 1995. 夏季青藏高原位势高度场的长期振荡与气候变化. 气象学报, 53(1): 108-114 |

| 郑彬, 施能. 2006. 南海夏季风对华南夏季降水年代际变化的影响. 南京气象学院学报, 29(4): 477-483 |

| 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文等. 2000. 天气学原理和方法(第3版). 北京: 气象出版社, 488-489 |

| Chen H P, Sun J Q, Fan K. 2012a. Decadal features of heavy rainfall events in eastern China. Acta Meteor Sinica, 26(3), 289-303, doi: 10.1007/s13351-012-0303-0 |

| Chen H P, Sun J Q, Chen X L, et al. 2012b. CGCM projections of heavy rainfall events in China. Int J Climatol, 32(3): 441-450 |

| Chen Y, Zhai P M. 2013. Persistent extreme precipitation events in China during 1951-2010. Clim Res, 57(2): 143-155, doi: 10.3354/cr01171 |

| Han J P, Zhang R H. 2009. The dipole mode of the summer rainfall over East China during 1958-2001. Adv Atmos Sci, 26(4): 727-735 |

| Hong Wei, Ren Xuejuan. 2013. Persistent heavy rainfall over South China during May-August: Subseasonal anomalies of circulation and sea surface temperature. Acta Meteor Sinica, 27(6): 769-787, doi: 10.1007/s13351-013-0607-8 |

| Wu H, Zhai P M. 2013. Changes in persistent and non-persistent flood season precipitation over South China during 1961-2010. Acta Meteor Sinica, 27(6): 788-798, doi: 10.1007/s13351-013-0613-x |

| Wu L J, Huang R H, He H Y, et al. 2010. Synoptic characteristics of heavy rainfall events in pre-monsoon season in South China. Adv Atoms Sci, 27(2): 315-327 |

| Yuan F, Chen W, Zhou W. 2012. Analysis of the role played by circulation in the persistent precipitation over South China in June 2010. Adv Atoms Sci, 29(4): 769-781 |

2014, Vol. 72

2014, Vol. 72