中国气象学会主办。

文章信息

- 周放, 孙照渤, 许小峰, 施健. 2014.

- ZHOU Fang, SUN Zhaobo, XU Xiaofeng, SHI Jian. 2014.

- 中国东部夏季暴雨日数的分布特征及其与大气环流和海温的关系

- Spatiotemporal characteristics of summer rainstorm days in eastern China and their relationships with the atmospheric circulation and SST

- 气象学报, 72(3): 447-464

- Acta Meteorologica Sinica, 72(3): 447-464.

- http://dx.doi.org/10.11676/qxxb2014.039

-

文章历史

- 收稿日期:2013-9-9

- 改回日期:2014-3-4

2. 南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室, 南京, 210044;

3. 中国气象局, 北京, 100081

2. Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;

3. China Meteorological Administration, Beijing 100081, China

中国地处东亚季风区,受东亚夏季风的影响,是一个多暴雨的国家。夏季暴雨常常造成严重的洪涝灾害,对中国经济发展和人民生活带来重要影响。因此,关于夏季暴雨的研究一直是中国气象科学研究的重要课题(丁一汇,1998;高守亭等,2003)。

20世纪70年代,陶诗言等(1979,1980)对中国暴雨进行了系统性的研究。Tao 等(1981)利用1953—1977年资料研究了中国暴雨的分布特征,指出中国暴雨主要出现在华南、长江流域和华北地区。Matsumoto 等(1999)对东亚暴雨的气候特征进行了研究,结果表明夏季从日本本州经韩国再到中国长江和淮河流域一带是季风暴雨频发的地区。毛文书等(2006)对中国江淮流域梅雨期暴雨的区域特征做了较为全面的分析。受季风影响,中国夏季暴雨具有频发性特征,对洪涝灾害的发生也有着重要的贡献(黄荣辉等,1998)。近年来,不少学者通过对暴雨或者降水的分型来研究降水与环流背景场的关系,取得了很多有意义的结果。冷春香等(2005)利用中国160站汛期降水量资料,将中国汛期暴雨划分为8个类型。鲍名(2007)根据区域持续性暴雨的客观定义,将中国持续性暴雨分为4种类型。Zhou 等(2005)研究了中国夏季降水典型模态的水汽输送特征。魏凤英等(2012)分析了中国东部夏季不同雨带类型的海温和环流特征差异。然而,人们大多是针对降水量进行研究(平凡等,2006;邓伟涛等,2009;蔡榕硕等,2012;潘蔚娟等,2002;Ding et al,2008;施能等,2003),却很少研究雨日数的特征与变化。雨日数也是衡量天气气候特征的重要指标之一。Barry等(1973)认为,气候指标应包含气象要素在某个时间范围上出现的频率。黄嘉佑(1987)认为,雨日数正是反映降水出现频率的一个指标。雨日的变化与降水量有关,因此通常人们认为降水量大,雨日也一定多,但这对于季节尺度来说不一定准确,尤其是夏季。雨日和降水量的气候特征是有很大差别的,这在中国个别省份已有的研究中也已经得出了结论(黄勇等,2012;迟竹萍,2009;任小玢等,2012;吴宜进等,2008;张运福等,2008;白虎志等,2005;吴昊旻等,2012)。降水日数的研究和降水量同样重要,只关注于降水量的研究是不够的,还应对降水日数的变化特征有一个较为全面的了解。

目前,关于中国范围的暴雨日数时空分布特征及其与环流背景场的关系研究还不多,有关区域范围暴雨日数气候变化的工作也较少。因此,本研究拟将暴雨日数作为研究对象,分析中国东部夏季暴雨日数的分布特征及其与大气环流和海温的可能关系。 2 资料和方法

降水资料采用中国国家气候中心整编的全国756个气象观测站逐日降水资料,筛选出1961—2010年夏季(6—8月)资料相对完整的中国东部(105°E以东)387个站点的实测降水资料。暴雨日数定义为日降水量不小于50 mm的日数。环流背景场资料采用NCEP/NCAR月平均再分析资料,分辨率为2.5°×2.5°,物理量包括气压场、高度场、风场和比湿场等。海温资料为NOAA的海表温度(SST)资料,分辨率为2°×2°。使用的方法主要是统计诊断分析方法。 3 中国东部夏季暴雨日数的时空分布特征

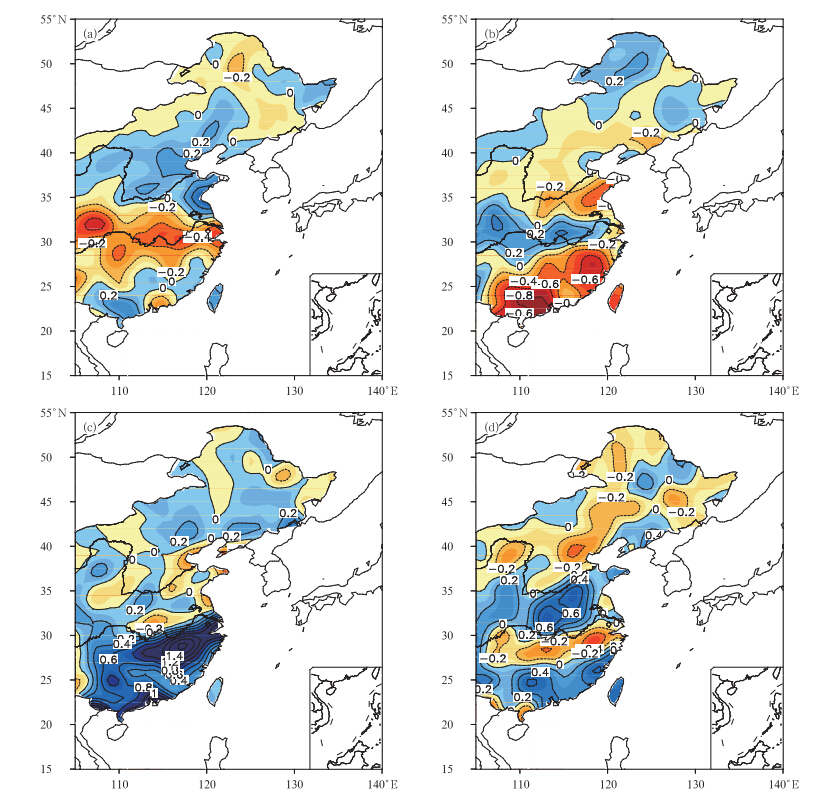

为了比较客观地分析中国东部夏季暴雨日数的基本特征,首先对1961—2010年(共50年)中国东部夏季暴雨日数距平场进行经验正交函数分解,其中第1、2、3特征向量的方差贡献分别为9.84%、7.95%、5.37%。图 1是经验正交函数分解的前3个模态分布。从第1模态(EOF1)的空间分布可以看出,中国东部夏季暴雨日数主要表现为长江流域暴雨日数与其南北两侧反位相的“+-+”型分布,即三极型分布,也就是说,当长江流域暴雨日数异常偏少时,华南和华北地区往往暴雨日数异常偏多;第2模态(EOF2)的空间分布主要表现为南方与北方暴雨日数反位相的“+-”型分布,即偶极型分布;第3模态(EOF3)的空间分布则主要表现为从南到北暴雨日数的“+-+-”型分布,即多极型分布。

根据经验正交函数分解主模态时间系数(图 1d、e、f)可知,中国东部夏季暴雨日数主模态的年代际变化主要发生在1977、1992和2002年前后,图 2分别给出各时期暴雨日数距平的分布情况。1961—1977年,中国东部华北和华南地区夏季暴雨日数偏多,长江流域夏季暴雨日数偏少,暴雨日数从南到北呈现出“+-+”的三极型分布;1978—1992年,中国东部夏季暴雨日数出现了与1961—1977年相反的分布,华北和华南地区夏季暴雨日数偏少,长江流域夏季暴雨日数偏多,从南到北呈现出“-+-”的三极型分布;1992—2002年,长江流域及其以南夏季暴雨日数出现了较大的正距平,华北地区夏季暴雨日数为负距平和弱的正距平分布,这期间中国东部夏季暴雨日数从南至北呈现出“+-+”三极型分布和“+-”偶极型分布的叠加;这些与黄荣辉等(2011)分析的中国东部夏季降水结果相似。此外,在2003—2010年,中国东部夏季暴雨日数在华北和长江流域偏少,在淮河流域和华南地区偏多,从南到北呈现出“-+-+”的多极型分布。黄荣辉等(2011)分析指出,中国东部夏季降水在20世纪末从“+-+”三极型分布与“+-”偶极型分布的叠加型变成了从南到北的“+-”经向偶极子型分布。而对于暴雨日数的分析则得出了与之不同的结果:20世纪末以后,中国东部夏季暴雨日数的“+-+”三极型模态和“+-”偶极型模态相互作用,至21世纪初演变成“-+-+”的多极型分布。可见进入21世纪,中国东部夏季暴雨日数与降水量的分布还是存在一定差异的。

|

| 图 1 中国东部夏季暴雨日数距平场经验正交函数分解的空间分布型(a、b、c)及其标准化的时间系数(d、e、f)(a、d. EOF1,b、e. EOF2,c、f. EOF3;虚线为11年高斯滤波) Fig. 1 Leading(a,d),second(b,e) and third(c,f)EOF modes of the summer rainstorm days during 1961-2010 in eastern China(a,b,c. EOF eigenvector,d,e,f. EOF time series; dashed lines denote the 11-year Gaussian filtered) |

|

| 图 2 各时期中国东部夏季暴雨日数距平分布(单位:d)(a.1961—1977年,b. 1978—1992年,c. 1993—2002年,d. 2003—2010年) Fig. 2 Distributions of the averaged summer rainstorm days anomaly over 1961-1977(a),1978-1992(b),1993-2002(c),and 2003-2010(d)in eastern China(unit: d) |

为了进一步反映中国东部夏季暴雨日数的年代际变化,将中国东部(105°—122°E)夏季暴雨日数的年代际分量(即11年高斯滤波值)进行纬向平均(图 3)。从图 3可以清楚地看到,中国东部夏季暴雨日数在20世纪70年代中后期、90年代初和21世纪初发生了明显的年代际变化。70年代中后期发生的年代际变化主要特征表现为暴雨日数由“+-+”三极型向“-+-”三极型的转变,暴雨主要雨带南移到长江流域地区;90年代初的年代际变化主要特征表现为暴雨日数由“-+-”三极型向“+-”偶极型的转变,暴雨主要雨带向北有所推进,但是长江以南地区暴雨日数明显偏多;说明夏季主要多雨带的形成与暴雨的贡献是密切相关的。而21世纪初的年代际变化主要特征表现为暴雨日数由“+-”偶极型向“+-+-”多极型的转变,淮河流域和华南地区暴雨日数明显偏多。因此,中国东部夏季暴雨日数在这3次年代际变化中表现出了不同主模态之间的转变和暴雨雨带从北向南移的特征。

|

| 图 3 11年高斯滤波的中国东部(105°—122°E)纬向平均夏季暴雨日数距平的纬度-时间剖面(单位:d) Fig. 3 Latitude-time cross section of the 11-year Gaussian filtered summer rainstorm days anomaly averaged over 105°-122°E in eastern China(unit: d) |

中国东部夏季暴雨日数距平场经验正交函数分解的前3个模态空间分布型与陈文等(2006)分析的中国东部夏季降水量变化的经验正交函数分解结果相比,前2个模态较为相似,均呈现出了长江中下游与华南地区的反位相分布或者长江以南大部分地区的一致性分布特征,但暴雨日数的大值区更加偏南。第3模态差异较大,暴雨日数呈现出多极分布,而降水量第3模态则表现出了黄河南北降水变化的差异性。为了检验中国东部夏季暴雨日数经验正交函数分解前3个模态的代表性,分别计算了前3个模态与1961—2010年每年中国东部夏季暴雨日数距平的空间相似系数(黄嘉佑,2004),结果表明,在近50年中,有44%(22/50)的年份与3个模态的相似系数均不足0.3(通过0.05的显著性水平检验),因此,针对中国东部夏季暴雨日数的时空分布特征,根据经验正交函数分解主模态的空间分布型,结合聚类分析的方法,对中国东部夏季暴雨日数进行分型,找出具有代表性的典型暴雨日数分布型,并对每个类型的代表性进行检验,求出1961—2010年每年的夏季暴雨日数分布场与每个分布型的相似系数,每年选出一个最高相似系数的基本分布型作为该年的暴雨日数分布型。据此,将中国东部夏季暴雨日数分为6个类型,分别为渤海型、北方型、淮河型、长江型、南方型、南方和北方两支型。图 4为各个类型暴雨日数距平分布特征,表 1为各个类型及其所代表年份和相似系数。

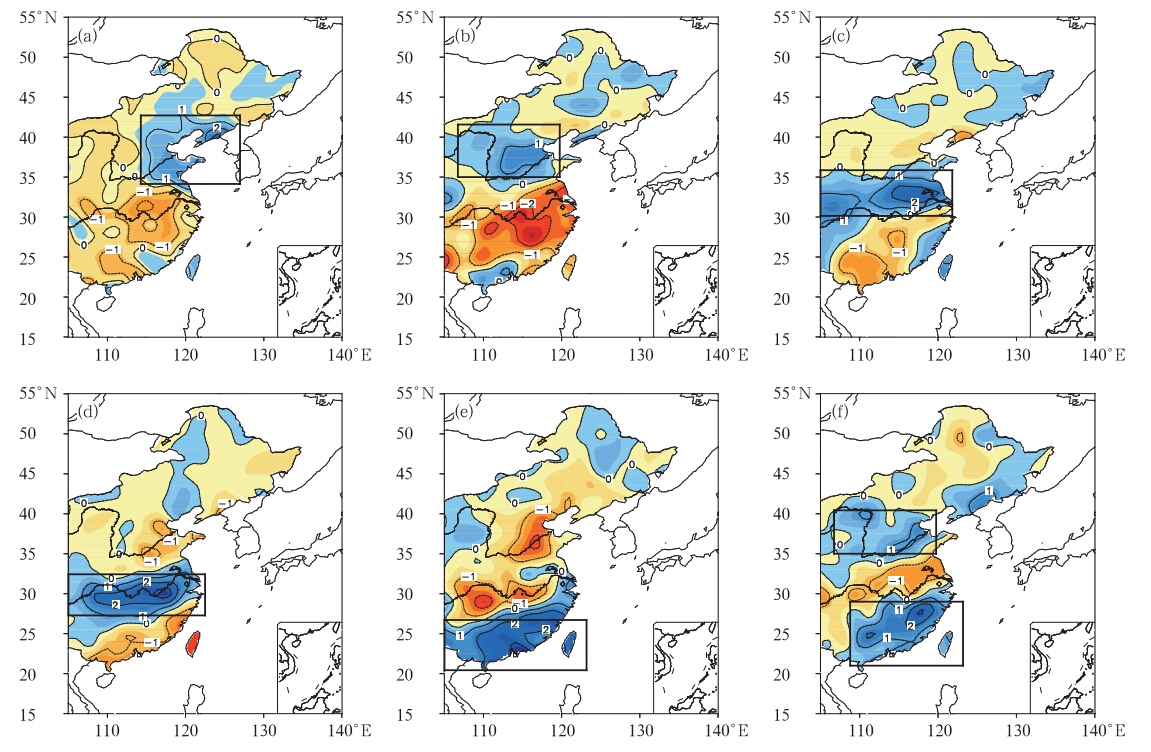

由图 4可见,渤海型的暴雨日数主要集中于渤海附近的辽宁以西、河北东部以及山东半岛地区,多暴雨中心位于渤海沿海地区;北方型的暴雨日数主要集中于河套地区和黄河下游以北地区,多暴雨中心主要位于黄河下游以北;淮河型的暴雨日数主要集中于长江至黄河之间的中部地区,多暴雨中心位于淮河流域;长江型的暴雨日数主要集中于长江及其以南地区,多暴雨中心位于长江流域;南方型的暴雨日数主要集中于华南地区,多暴雨中心位于华南沿海地区;南方和北方两支型的暴雨日数主要集中于黄河流域和长江以南大部分地区,多暴雨中心主要位于黄河下游和江南中部地区。由表 1可以看出,各类暴雨日数分布型所占比重为:渤海型占12%(6/50),北方型占12%(6/50),淮河型占18%(9/50),长江型占22%(11/50),南方型占16%(8/50),南方和北方两支型占20%(10/50)。从暴雨日数分布型与其所代表年份的相似系数来看,有75%(37/50)的年份与其所代表暴雨日数分布型的相似系数超过0.3(通过0.05的显著性水平检验),有54%(27/50)的年份超过0.4。由于暴雨并非频发性事件,并且年际变化明显,因此将暴雨日数划分成以上6种分布型,对实际暴雨日数的分布是具有较好的代表性的。其中,渤海型代表性最好的年份是1985年,北方型代表性最好的年份是1978年,淮河型代表性最好的年份是2000年,长江型代表性最好的年份是1969年,南方型代表性最好的年份是1968年,南方和北方两支型代表性最好的年份是1994年。值得一提的是,有学者曾对中国夏季持续性暴雨或者汛期降水做了分型研究,归类了4种比较典型的区域持续性暴雨类型(鲍名,2007),或者将中国汛期旱涝分为8种类型(冷春香等,2005)。与以往的分型相比,本研究侧重于对暴雨日数的分型,分型较为全面,具有一定代表性,也克服了由于站点数过少而对分型结果以及环流背景场分析带来的误差。

|

| 图 4 渤海型(a)、北方型(b)、淮河型(c)、长江型(d)、南方型(e)、南方和北方两支型(f)的中国东部夏季暴雨日数距平分布特征(单位:d) Fig. 4 Distributions of the summer rainstorm days anomaly(unit: d)for the Bohai Sea pattern(a),north pattern(b),Huaihe River pattern(c),Yangtze River pattern(d),south pattern(e),and both branches pattern(f) |

| 渤海型 | 北方型 | 淮河型 | 长江型 | 南方型 | 南方和北方两支型 | ||||||

| 年份 | 相似系数 | 年份 | 相似系数 | 年份 | 相似系数 | 年份 | 相似系数 | 年份 | 相似系数 | 年份 | 相似系数 |

| 1964 | 0.51 | 1963 | 0.47 | 1965 | 0.45 | 1962 | 0.24 | 1968 | 0.62 | 1961 | 0.28 |

| 1973 | 0.44 | 1966 | 0.40 | 1989 | 0.36 | 1969 | 0.57 | 1972 | 0.23 | 1970 | 0.24 |

| 1974 | 0.36 | 1967 | 0.51 | 1991 | 0.36 | 1975 | 0.21 | 1997 | 0.55 | 1976 | 0.34 |

| 1984 | 0.49 | 1971 | 0.51 | 1998 | 0.23 | 1980 | 0.56 | 2001 | 0.54 | 1977 | 0.24 |

| 1985 | 0.58 | 1978 | 0.56 | 2000 | 0.46 | 1982 | 0.28 | 2002 | 0.55 | 1979 | 0.16 |

| 1990 | 0.42 | 1981 | 0.49 | 2003 | 0.43 | 1983 | 0.51 | 2006 | 0.56 | 1988 | 0.36 |

| 2004 | 0.30 | 1986 | 0.23 | 2008 | 0.20 | 1992 | 0.45 | ||||

| 2005 | 0.37 | 1987 | 0.34 | 2009 | 0.24 | 1994 | 0.48 | ||||

| 2007 | 0.35 | 1993 | 0.31 | 1995 | 0.40 | ||||||

| 1996 | 0.50 | 2010 | 0.24 | ||||||||

| 1999 | 0.56 | ||||||||||

为了分析中国东部夏季暴雨日数主要分布型的气候背景成因,将各类分布型暴雨日数主要集中区域(图 4中方框所示区域)做区域平均,并且对区域平均的暴雨日数做标准化处理,将标准化的暴雨日数区域平均值≥1.3的年份与≤-1.3的年份做合成分析,由暴雨日数偏多年减去暴雨日数偏少年,以此来分析影响中国东部夏季暴雨日数不同分布型的气候背景特征。

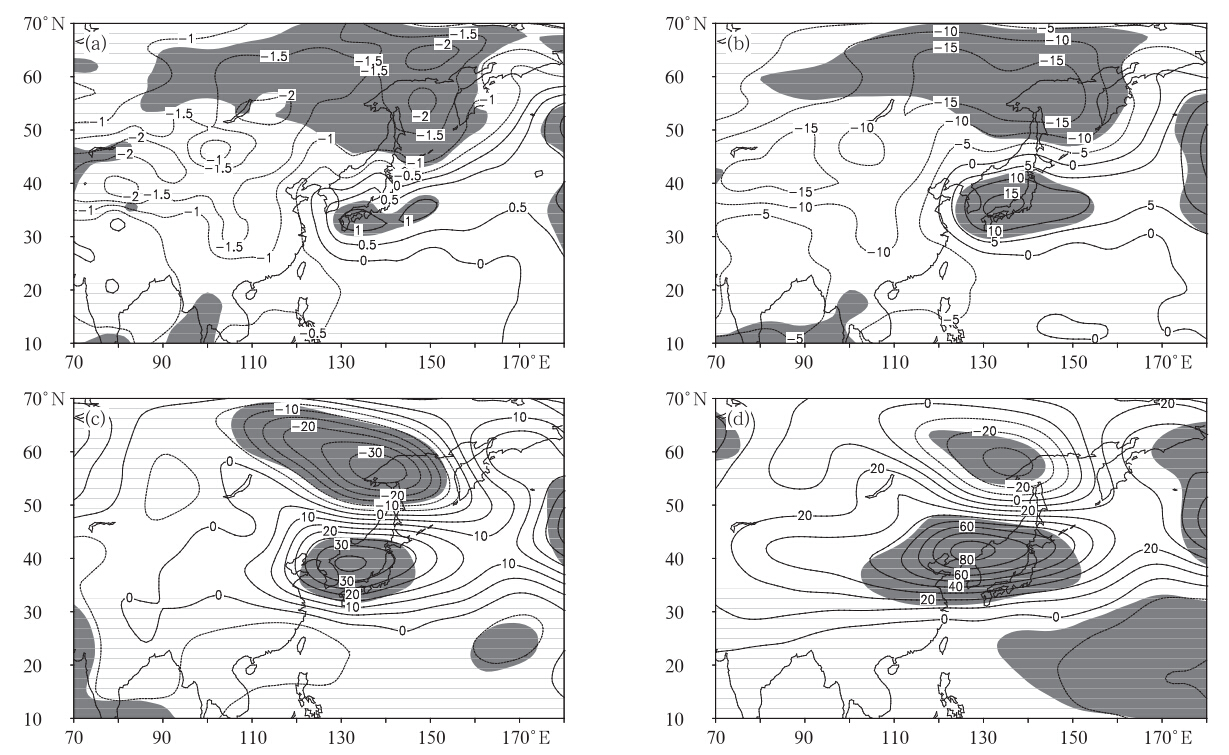

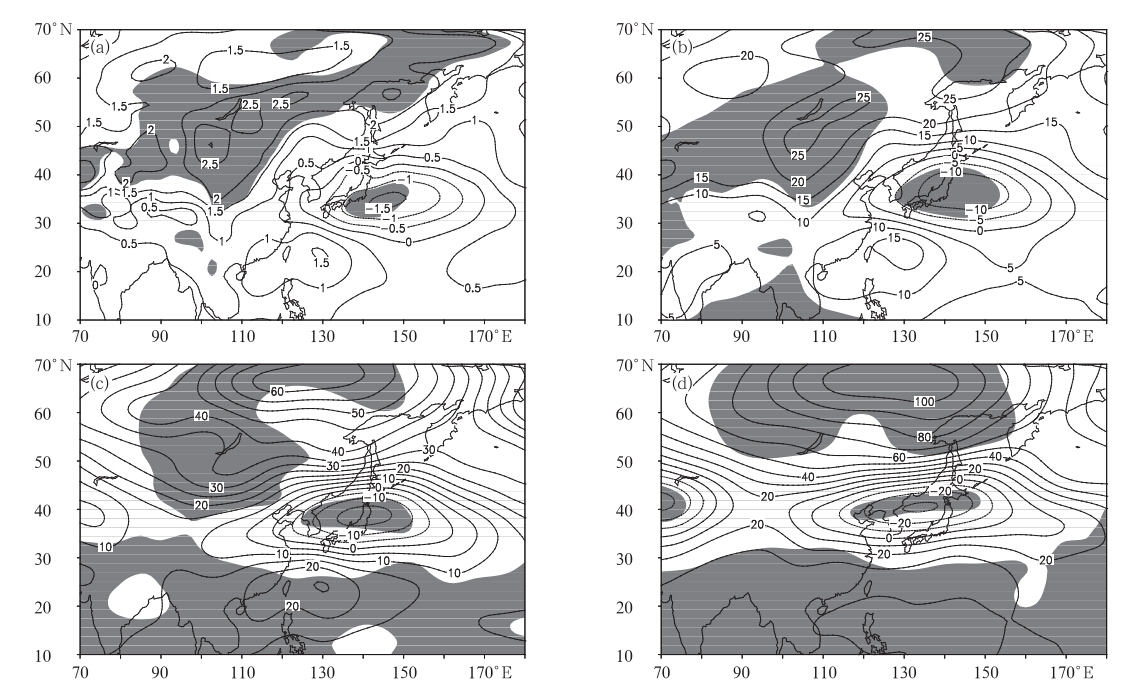

从中国东部夏季暴雨日数呈现渤海型分布时的环流场特征(图 5)可见,低层大陆为广泛的负距平,显著性检验信度达0.05的区域主要位于鄂霍次克海及以东大部分地区,表明大陆热低压偏强;而西北太平洋为正距平,显著性检验信度达0.05的区域主要位于日本海地区,表明低层冷高压偏强;这种分布形式增加了渤海地区海陆间气压梯度(图 5a、b)。500 hPa高纬度鄂霍次克海地区为显著负距平,日本海地区为显著正距平,这种分布形势减弱了鄂霍次克海高压,使得中高纬度环流经向性减弱,从而西太平洋副热带高压位置偏北,强度偏强,有利于东亚夏季风的向北推进和加强(图 5c)。同样,200 hPa高纬度鄂霍次克海地区为显著负距平,中纬度地区从巴尔喀什湖一直延伸到日本海以东为广泛的显著正距平,中心位于朝鲜半岛附近,这种分布形式使得南亚高压位置偏北,有利于东亚夏季风的向北推进(图 5d)。综合这种高低层环流场配置,高层南亚高压位置偏北,西太平洋副热带高压北抬,低层渤海地区海陆气压梯度增强,从而使东亚夏季风位置偏北,渤海地区夏季风盛行,导致了该地区暴雨的发生。

|

| 图 5 渤海型暴雨日数的合成环流背景场(阴影为通过0.05的显著性水平检验)(a. 海平面气压场,单位:hPa;b. 850 hPa位势高度场,单位:gpm;c. 500 hPa位势高度场,单位:gpm; d. 200 hPa位势高度场,单位:gpm) Fig. 5 Composite(a)SLP(unit: hPa),(b)850 hPa,(c)500 hPa and (d)200 hPa(unit: gpm)potential height departure distributions for the Bohai Sea pattern(shaded areas are significant at the 0.95 confidence level) |

从中国东部夏季暴雨日数成北方型分布时的环流场特征(图 6)上看,北方型的环流场特征与渤海型相似。从低层至高层均表现出大陆为广泛的负距平,西太平洋为正距平,正距平中心位于日本海地区,从低层到高层表现为准正压结构。与渤海型相比,北方型环流场的高低层配置,从低层至高层均表现出海、陆气压梯度的增强,使东亚夏季风位置偏北且影响范围延伸至中国北方内陆地区,高层西太平洋副热带高压和南亚高压位置均偏北,促进了东亚夏季风的向北推进,从而造成中国北方地区暴雨日数偏多。

|

| 图 6 北方型暴雨日数的合成环流背景场(阴影为通过0.05的显著性水平检验)(a. 海平面气压场,单位:hPa;b. 850 hPa位势高度场,单位:gpm;c. 500 hPa位势高度场,单位:gpm;d. 200 hPa位势高度场,单位:gpm) Fig. 6 As in Fig. 5 but for the north pattern |

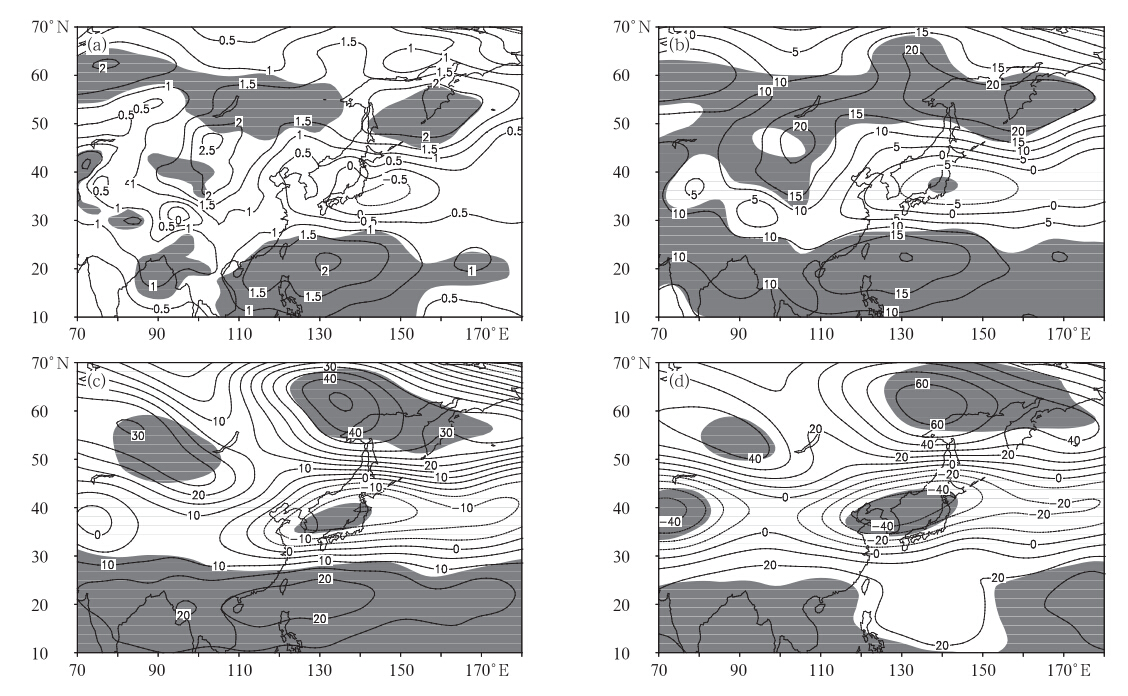

从淮河型暴雨日数分布型的环流场特征(图 7a、b)可见,低层大陆为广泛的显著正距平,大陆热低压偏弱;日本海以东的西北太平洋为显著负距平,低层冷高压偏弱;这种分布形式减弱了中纬度地区海陆气压梯度,季风位置偏南。500 hPa上,除日本海地区为显著负距平外,中高纬度40°N以北和低纬度30°N以南均为广泛的显著正距平(图 7c);这种分布形式下,高纬度阻塞高压偏强,利于冷空气的南下;中纬度低槽活跃;低纬度副热带高压偏强,位置偏南,从而使得季风位置偏南。200 hPa从中国华北地区至日本海以东太平洋的狭长区域为显著负距平,南亚高压位置偏南(图 7d)。在这种高低层配置下,高层南亚高压和西太平洋副热带高压位置均偏南,低层中纬度地区海陆气压梯度减弱,从而使得东亚夏季风位置偏南,季风主要影响中国淮河地区,从而造成该地区暴雨的偏多。

|

| 图 7 淮河型暴雨日数的合成环流背景场(阴影为通过0.05的显著性水平检验)(a. 海平面气压场,单位:hPa;b. 850 hPa位势高度场,单位:gpm;c. 500 hPa位势高度场,单位:gpm;d. 200 hPa位势高度场,单位:gpm) Fig. 7 As in Fig. 5 but for the Huaihe River pattern |

从中国东部夏季暴雨日数成长江型分布时的环流特征(图 8)可见,整体上说,长江型与淮河型相似,低层除了日本海地区有小范围弱的不显著负距平外,基本上呈现出广泛的显著正距平(图 8a、b),与图 7a、b相比,这种分布形式下季风位置更加偏南。500 hPa日本海及其以东地区为显著负距平,中纬度地区低槽活跃,副热带高压位置偏南(图 8c);200 hPa中纬度地区从巴尔喀什湖一直延伸到日本海以东为广泛的显著负距平,南亚高压位置偏南(图 8d)。在这种高低层环流场配置下,东亚夏季风位置较淮河型更加偏南,季风主要影响中国长江及其以南地区,从而使该地区暴雨偏多。

|

| 图 8 长江型暴雨日数的合成环流背景场(阴影为通过0.05的显著性水平检验)(a. 海平面气压场,单位:hPa;b. 850 hPa位势高度场,单位:gpm;c. 500 hPa位势高度场,单位:gpm;d. 200 hPa位势高度场,单位:gpm)Fig. 8 As in Fig. 5 but for the Yangtz River pattern |

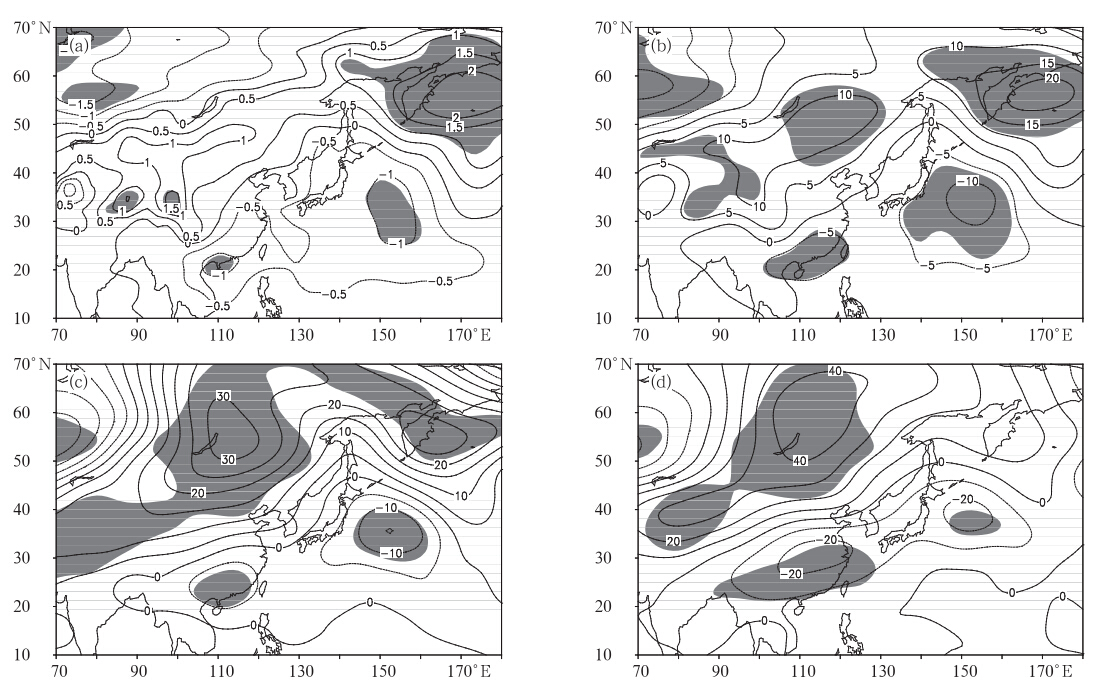

从南方型暴雨日数分布型的环流场特征(图 9)可见,低层大陆为正距平,西太平洋中低纬度为负距平(图 9a、b),这种分布形式减弱了中低纬度地区海、陆气压梯度,季风偏南。高层环流经向性增强,南亚高压和西太平洋副热带高压位置更加偏南(图 9c、d)。在这种高低层环流场配置下,东亚夏季风位置较长江型更加偏南,季风主要影响中国华南及其沿海地区,从而使该地区暴雨偏多。

|

| 图 9 南方型暴雨日数的合成环流背景场(阴影为通过0.05的显著性水平检验)(a. 海平面气压场,单位:hPa; b. 850 hPa位势高度场,单位:gpm;c. 500 hPa位势高度场,单位:gpm; d. 200 hPa位势高度场,单位:gpm)Fig. 9 As in Fig. 5 but for the south pattern |

从南方和北方两支型暴雨日数分布型的环流场特征(图 10)可见,低层大陆为广泛的显著负距平,大陆热低压偏强;整个西太平洋为广泛显著正距平,低层冷高压偏强;这种分布形式使中国从南至北海、陆气压梯度普遍增强,季风偏强影响中国绝大部分地区。这种海、陆间气压梯度普遍增强的分布形式从低层一直到500 hPa均有表现,并且500 hPa副热带高压和200 hPa 南亚高压位置偏北,促进季风影响中国绝大部分地区,从而使中国北方和南方同时暴雨增多。

|

| 图 10 南方和北方两支型暴雨日数的合成环流背景场(阴影为通过0.05的显著性水平检验)(a. 海平面气压场,单位:hPa;b. 850 hPa位势高度场,单位:gpm;c. 500 hPa位势高度场,单位:gpm;d. 200 hPa位势高度场,单位:gpm)Fig. 10 As in Fig. 5 but for the both branches pattern |

通过以上的分析可以知道,暴雨日数的分布类型与东亚夏季风是密切相关的。季风位置和强度的变化在环流背景场中,低层主要表现为海、陆间气压梯度的变化,高层表现为西太平洋副热带高压和南亚高压位置和强度的变化。当暴雨日数呈现出渤海型或者北方型分布时,低层中纬度地区往往海、陆间气压梯度增强,季风增强;高层副热带高压和南亚高压位置偏北,利于季风位置的北推;季风从海洋带来了充沛的水汽,有利于中国北方降水的产生。而当暴雨日数呈现出淮河型和长江型分布时,低层海、陆间气压梯度往往减弱,高层副热带高压和南亚高压位置也相对偏南,对应于季风偏南,影响中国江淮地区。当暴雨日数呈现出南方型分布时,季风位置更加偏南。而当暴雨日数呈现出南方和北方两支型分布时,低层中低纬度地区海、陆间气压梯度均增强,高层副热带高压和南亚高压位置北抬,也就是说,这种分布形式下,季风强度较强,能够影响中国东部大部分地区,从而使南方和北方均产生暴雨日数增多的现象。5 中国东部夏季暴雨日数不同分布型的水汽输送特征

水汽输送是产生暴雨的重要条件,从影响中国东部夏季暴雨日数不同分布型的300 hPa以下整层水汽通量及其散度分布(图 11)可见,渤海型暴雨日数分布型时,水汽通量矢量在西北太平洋地区形成异常反气旋式环流,中心位于日本海以东,通过该异常反气旋的作用将大量水汽从西太平洋输送到渤海地区,在渤海地区辐合,从而导致该地区产生暴雨。而北方型暴雨日数分布型时,异常反气旋式环流较渤海型位置偏西,中心位于日本海地区,由于该异常反气旋的位置偏西,使大量水汽从西太平洋输送到中国北方大部分地区,同时,来自孟加拉湾的西南气流,将另一支水汽输送至中国华北地区,两支水汽气流在中国北方地区汇合,造成大量水汽在北方地区辐合,从而导致该地区产生暴雨。而淮河型暴雨日数分布型时,异常反气旋位置偏南,中心位于台湾以东,水汽通过该异常反气旋环流从西太平洋和中国南海输送到淮河流域,造成大量水汽在淮河地区辐合,从而产生暴雨。而长江型暴雨日数分布型时,异常反气旋位置较淮河型更加偏南,大量水汽主要来自中国南海,在长江及其以南形成辐合,造成暴雨。南方型暴雨日数分布型时,异常反气旋式环流变为气旋式环流,中心位于南方沿海地区,来自与孟加拉湾和中国南海的水汽在华南地区形成辐合,产生暴雨。而南方和北方两支型暴雨日数分布型时,西太平洋为异常反气旋式环流,中国南海地区西南气流和异常反气旋共同作用,将太平洋和孟加拉湾水汽输送至中国大部分地区,分别在南方和北方形成辐合,从而造成南方和北方各有一支暴雨雨带产生。

中国暴雨的水汽一部分来自偏南方向的中国南海或者孟加拉湾,另一部分来自偏东方向的西太平洋。有时在一次暴雨天气过程中,水汽可能会同时来自东、南两个方向,或者前期以偏南为主,后期又以偏东为主。而由以上的分析,影响中国东部夏季不同暴雨日数分布型的水汽输送是与西太平洋的异常反气旋式环流密切相关的,形成暴雨的水汽更多来自于西太平洋。这与第3节中暴雨日数的分布类型与东亚夏季风是密切相关的结果是一致的。当异常反气旋式环流偏北时,该反气旋式环流底部的异常东南风加强,季风位置偏北,带来充沛的水汽,造成中国北方暴雨日数偏多;同样,当该异常反气旋式环流偏南时,季风偏南,中国江淮地区暴雨日数偏多;而当该异常反气旋式环流转变为异常气旋式环流时,中国华南地区暴雨日数偏多;而当同时有来自孟加拉湾和西太平洋两个方向的水汽来源时,南方和北方往往会暴雨日数同时偏多。6 中国东部夏季暴雨日数不同分布型的海温场特征

|

| 图 11 中国东部夏季暴雨日数不同分布型的300 hPa以下整层水汽输送通量矢量(单位:kg/(m·s))及水汽输送通量散度(蓝色为辐合,红色为辐散)分布(a.渤海型,b.北方型,c.淮河型,d.长江型,e. 南方型,f. 南方和北方两支型)Fig. 11 Composite vertically integrated(below 300 hPa)water vapor flux vector(unit: kg/(m·s)) and its divergence(blue: convergence,red: divergence)for the Bohai Sea pattern(a),north pattern(b),Huaihe River pattern(c),Yangtze River pattern(d),south pattern(e),and both branches pattern(f) |

太平洋海温变化是引起北半球大气环流异常的重要原因之一,也是引起东亚夏季风异常和中国东部夏季降水异常的重要原因。本研究就各类型暴雨日数发生年的前期冬季至同年秋季的海温距平场分布做了合成分析,以此来分析影响中国东部夏季暴雨日数不同分布型的海温场演变特征。

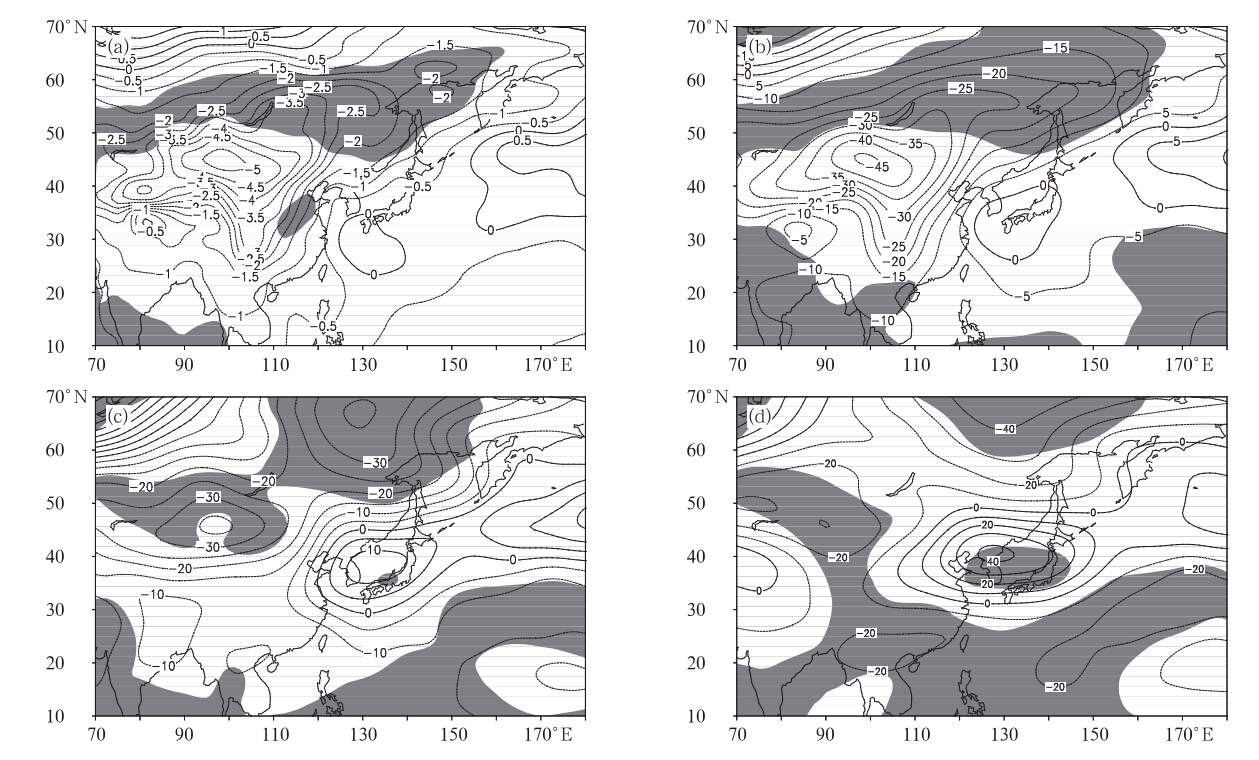

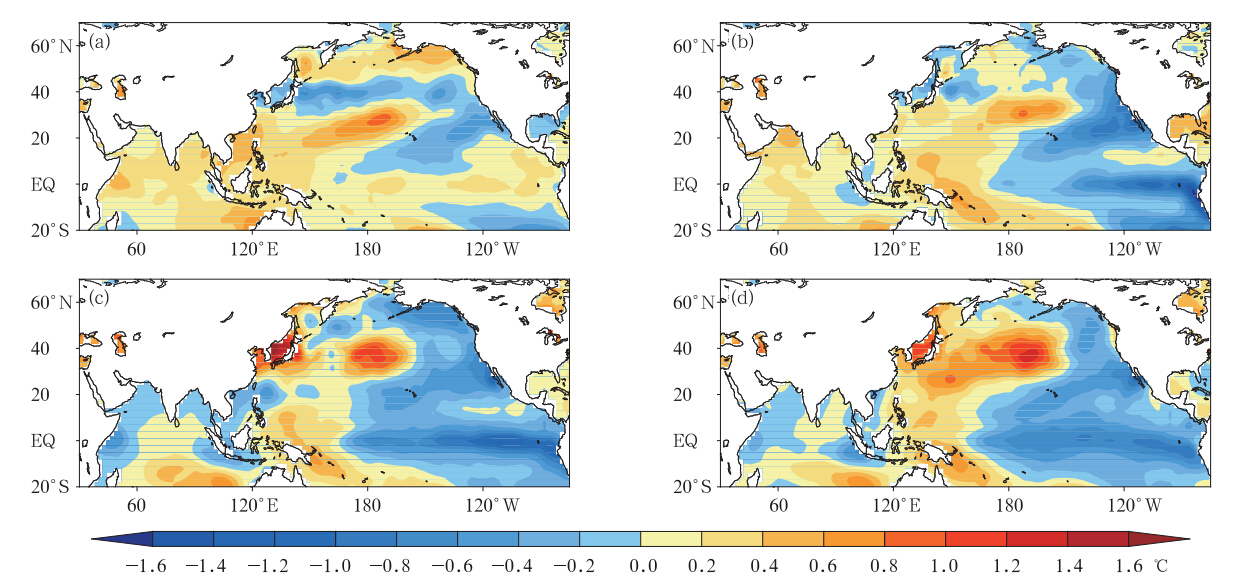

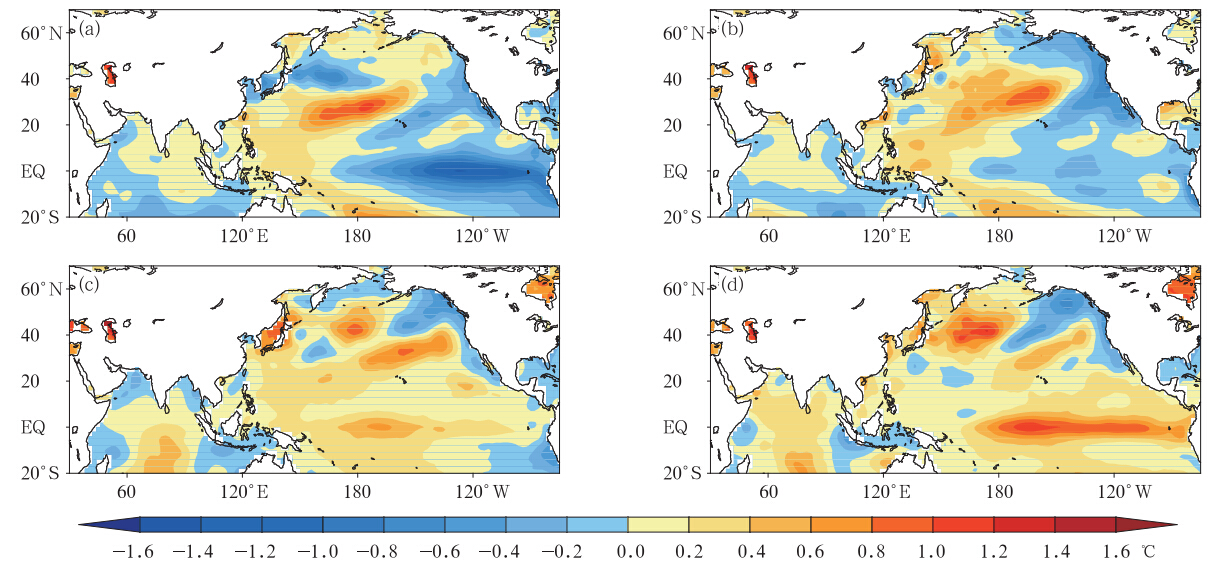

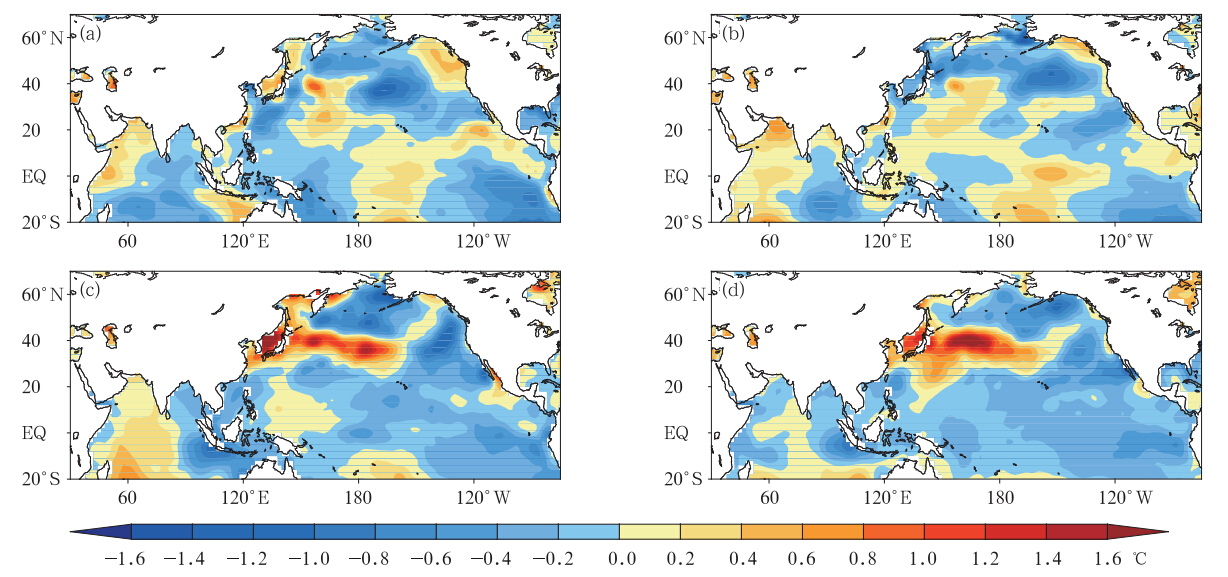

从渤海型暴雨日数的海温距平场分布特征(图 12)可见,前期冬季,赤道中东太平洋海温偏高,从前期冬季至春季,赤道中东太平洋海温逐渐偏低,印度洋和北太平洋中纬度地区一直处于偏高状态;夏季,赤道中东太平洋海温偏低,北印度洋和中国邻近海域海温偏低;发展至同年秋季,北印度洋和赤道中东太平洋保持偏低状态,而北太平洋和中国邻近海域逐渐表现出偏高。由此可见,渤海型暴雨日数发生年,赤道中东太平洋海温经历了一次由偏高转变为偏低的过程,即拉尼娜发展和维持期,同时在同期夏季,北印度洋和中国邻近海域海温偏低,增大了中国东部海、陆间的热力差异,促进东亚夏季风增强,利于季风的北抬,从而使雨带偏北,造成渤海地区暴雨日数偏多。

|

| 图 12 渤海型暴雨日数分布型的前期冬季至同年秋季的海温距平(蓝色为偏低,红色为偏高)分布特征(a. 上年冬季,b. 同年春季,c. 夏季,d. 秋季)Fig. 12 Composite SST anomaly from the preceding winter to this autumn for the Bohai Sea pattern(a. last winter,b. spring,c. summer,d. autumn) |

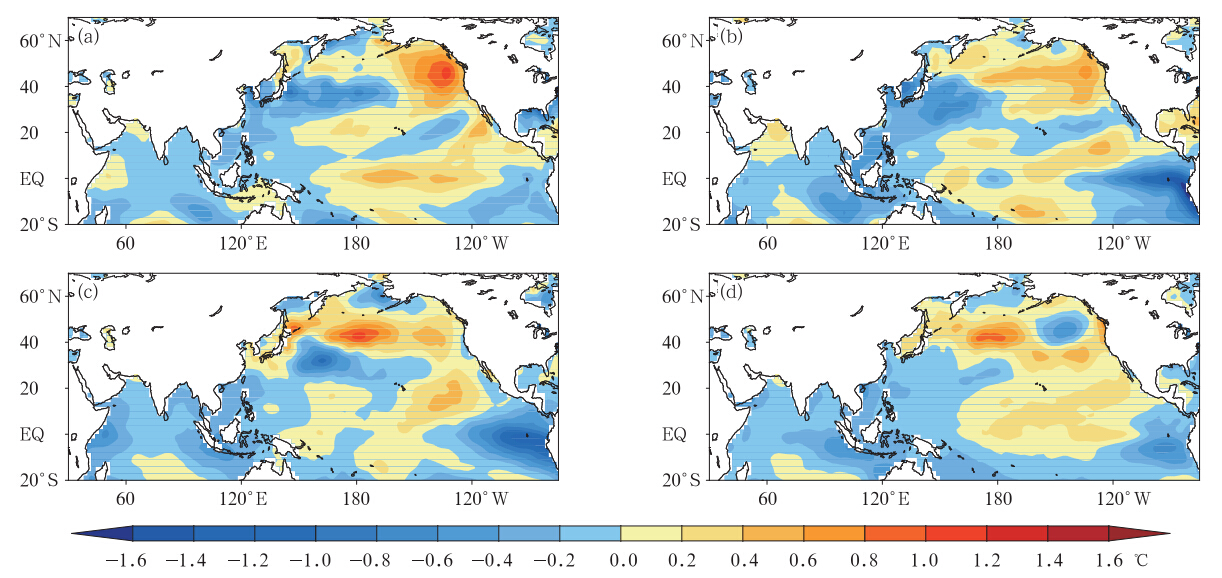

从北方型暴雨日数的海温距平场分布特征(图 13)可见,从前期冬季至同年秋季,北印度洋和热带西北太平洋持续维持较强的偏低状态,热带中太平洋海温持续偏高。与图 12相比,北方型暴雨日数发生年,夏季中国东部海、陆间热力差异要强于渤海型暴雨日数发生年,东亚夏季风更强且影响范围延伸至中国北方内陆地区。伴随着北印度洋和热带西北太平洋海温的偏低,在热带西北太平洋上空对流层低层形成反气旋异常环流,在反气旋距平环流的西侧是偏南气流的异常,它促进了季风的北抬,并且加强了从孟加拉湾和南海上空两支水汽的向北输送,从而使中国北方地区暴雨日数偏多。

|

| 图 13 北方型暴雨日数分布型的前期冬季至同年秋季的海温距平分布特征(a. 上年冬季,b. 同年春季,c. 夏季,d. 秋季)Fig. 13 As in Fig. 12 but for the north pattern |

从淮河型暴雨日数的海温距平场分布特征(图 14)可见,前期冬季至同年秋季,赤道中东太平洋海温持续偏高,北太平洋中纬度地区持续偏低;夏季,北印度洋和中国邻近海域海温偏高。总体上看,淮河型暴雨日数发生年,赤道中东太平洋海温持续偏高,表明淮河型暴雨日数多发生在厄尔尼诺维持时期;北太平洋海温的持续偏低,产生异常反气旋式环流,为淮河地区暴雨的产生提供水汽条件;同时在夏季,海、陆间热力差异偏弱,季风偏南,造成雨带偏南,从而使淮河地区暴雨日数偏多。

|

| 图 14 淮河型暴雨日数分布型的前期冬季至同年秋季的海温距平分布特征(a. 上年冬季,b. 同年春季,c. 夏季,d. 秋季)Fig. 14 As in Fig. 12 but for the Huaihe River pattern |

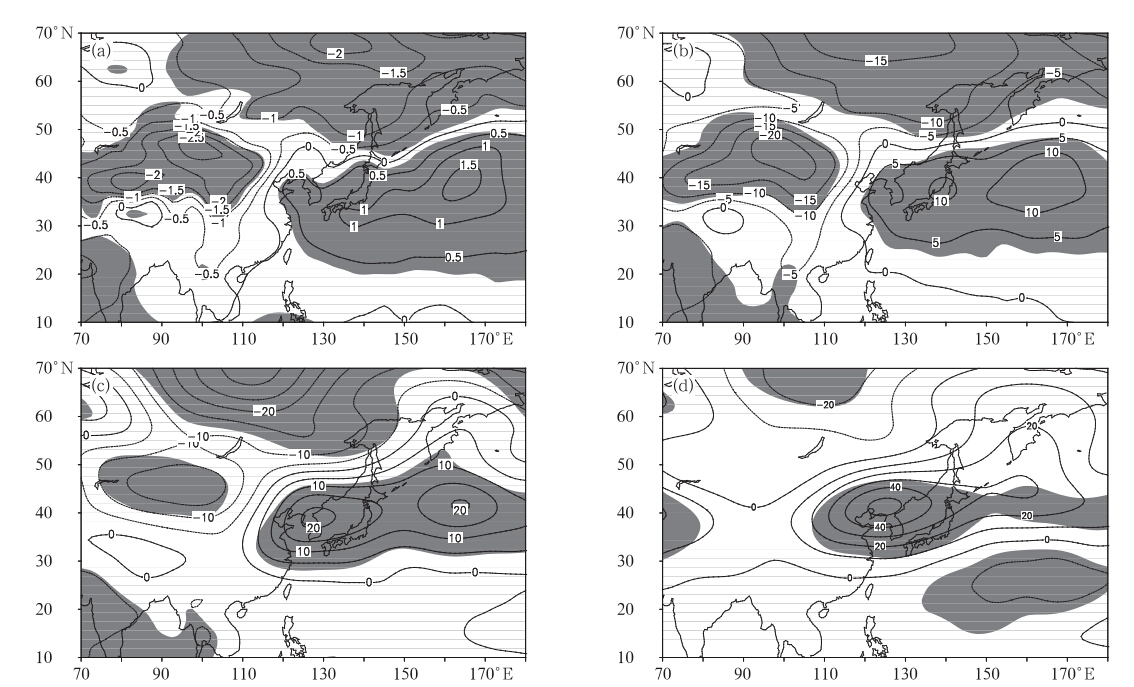

从长江型暴雨日数的海温距平场分布特征(图 15)可见,前一年冬季,赤道中东太平洋海温偏高,从前期冬季至春季,赤道中东太平洋海温偏高减弱;夏季,赤道中东太平洋海温逐渐转变为偏低;一直发展至同年秋季,赤道中东太平洋海温偏低;并且在这个过程中,北太平洋中纬度地区一直处于偏低状态。与淮河型暴雨日数发生年相比,长江型暴雨日数发生年,赤道中东太平洋海温经历了一次由偏高转变为偏低的过程,即处于厄尔尼诺的衰减期;北太平洋海温的持续偏低区域较淮河型偏南,产生异常反气旋式环流位置偏南,为长江及其以南暴雨的产生提供水汽条件;同时在同年夏季,北印度洋和中国邻近海域海温偏高,减弱了中国东部海、陆间的热力差异,使东亚夏季风位置更加偏南,从而使得雨带位于长江流域,造成长江流域暴雨日数偏多。

|

| 图 15 长江型暴雨日数分布型的前期冬季至同年秋季的海温距平分布特征(a. 上年冬季,b. 同年春季,c. 夏季,d. 秋季)Fig. 15 As in Fig. 12 but for the Yangtz River pattern |

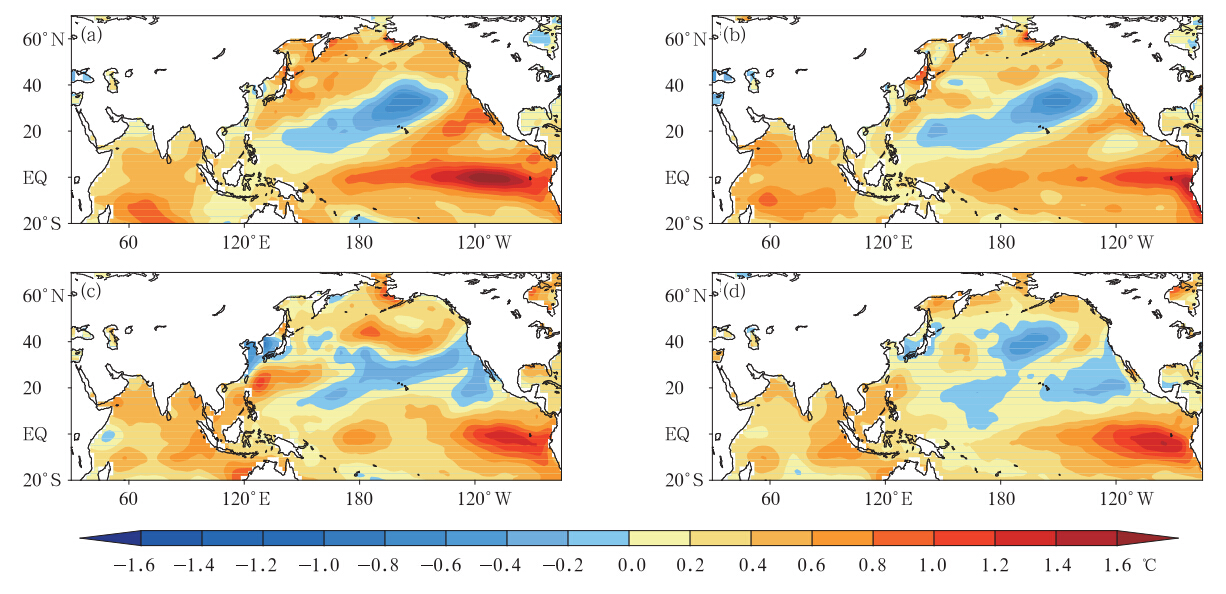

从南方型暴雨日数的海温距平场分布特征(图 16)可见,前期冬季,赤道中东太平洋海温偏低,从前期冬季至春季,赤道中东太平洋海温偏低减弱;夏季,赤道中东太平洋海温逐渐转变为偏高,北印度洋和中国南海海温偏高;一直发展到同年秋季,赤道中东太平洋海温偏高;并且在这个过程中,北太平洋中纬度地区一直处于偏高状态。与图 13相比,南方型暴雨日数的海温场分布特征与长江型近似相反。由此可见,南方型暴雨日数发生年,赤道中东太平洋海温经历了一次由偏低转变为偏高的过程,即厄尔尼诺的发展期,同时在夏季,北印度洋和中国南海海温偏高,季风主要控制中国华南地区,造成中国华南地区暴雨日数偏多。

|

| 图 16 南方型暴雨日数分布型的前期冬季至同年秋季的海温距平分布特征(a. 上年冬季,b. 同年春季,c. 夏季,d. 秋季)Fig. 16 As in Fig. 12 but for the south pattern |

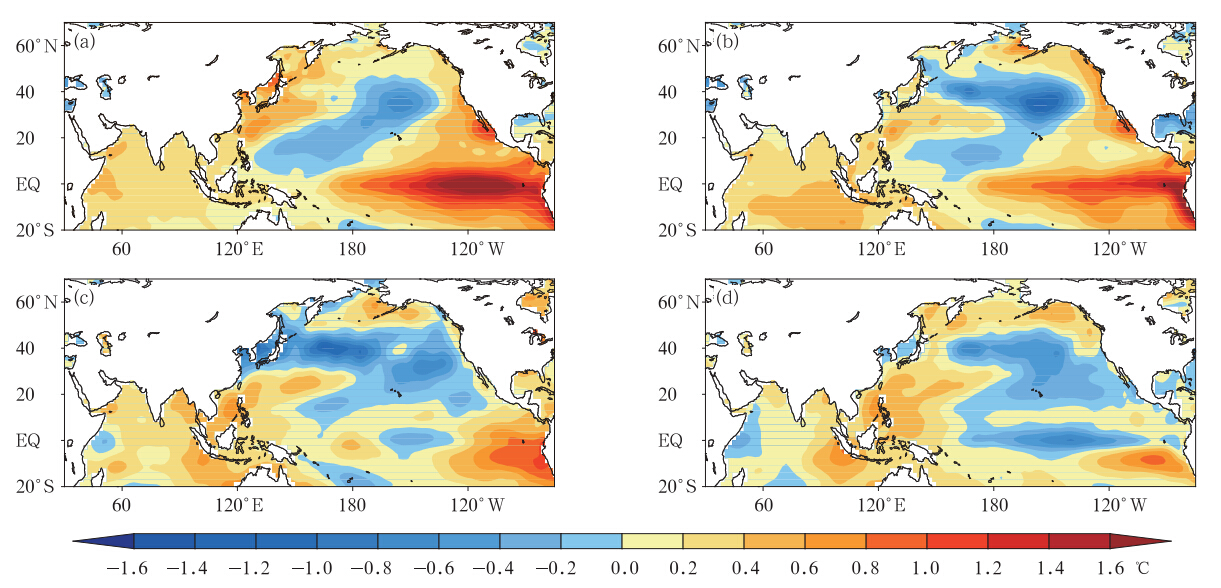

从南方和北方两支型暴雨日数的海温场分布特征(图 17)可见,从前期冬季至同年秋季,整个太平洋和北印度洋大部分地区呈偏低状态,夏季,北印度洋和热带西太平洋以及中国邻近海域海温均偏低,季风影响中国绝大部分地区,同时从印度洋和南海上空向中国输送水汽,造成中国南方和北方均出现暴雨日数偏多的现象,从而形成两支暴雨日数偏多雨带。

|

| 图 17 南方和北方两支型暴雨日数分布型的前期冬季至同年秋季的海温距平分布特征(a. 上年冬季,b. 同年春季,c. 夏季,d. 秋季)Fig. 17 As in Fig. 12 but for the both branches pattern |

采用中国东部资料相对完整的387个站点的实测降水资料和NCEP/NCAR再分析资料以及NOAA海表温度资料,定义暴雨日数为日降水量不小于50 mm的日数,分析了中国夏季暴雨日数的分布特征及其与大气环流和海温的关系,得到以下结论:

(1)近50年中国东部夏季暴雨日数经历了3次年代际变化,第1次发生在20世纪70年代中后期,中国东部夏季暴雨日数从南至北呈现由“+-+”转变为“-+-”的三极型分布形态;第2次发生在90年代初,由南向北呈现出“-+-”的三极型分布转变为“+-+”三极型和“+-”偶极型分布的叠加;第3次发生在21世纪初,转变为从南至北“-+-+”的多极型分布形态。

(2)根据经验正交函数分解主模态的空间分布型,结合聚类分析的方法,将中国东部近50年(1961—2010年)夏季暴雨日数主要分为6种类型,分别为渤海型、北方型、淮河型、长江型、南方型、南方和北方两支型。从暴雨日数分布型与其所代表年份的相似系数来看,有75%(37/50)的年份与其所代表暴雨日数分布型的相似系数超过0.3,有54%(27/50)的年份超过0.4。考虑到暴雨并非频发性事件,年际变化显著,分布形式多样,因此将暴雨日数划分成以上6种分布型,对实际暴雨日数分布具有较好的代表性。

(3)分析中国东部夏季暴雨日数不同分布型的环流场特征,结果表明暴雨日数的分布类型与东亚夏季风是密切相关的。当暴雨日数呈现出渤海型或者北方型分布时,低层中纬度地区海陆间气压梯度较强,高层副热带高压和南亚高压位置偏北,有利于季风位置北推,从而导致中国北方暴雨的产生。当暴雨日数呈现出淮河型和长江型分布时,低层海、陆间气压梯度减弱,高层副热带高压和南亚高压位置相对偏南,对应于季风偏南,影响中国江淮地区。当暴雨日数呈南方型分布时,季风位置更加偏南。当暴雨日数呈南方和北方两支型分布时,低层和高层中低纬度地区海、陆间气压梯度均增强,高层副热带高压和南亚高压位置北抬,即该分布形式下,季风较强,影响中国东部大部分地区,从而使南方和北方均产生暴雨日数增多的现象。

(4)分析中国东部夏季暴雨日数不同分布型的水汽输送特征,结果表明,影响中国东部夏季不同暴雨日数分布型的水汽输送与西太平洋的异常反气旋式环流密切相关,形成暴雨的水汽更多来自于西太平洋。当异常反气旋式环流偏北时,反气旋式环流底部的异常东南风加强,季风位置偏北,给中国北方地区带来充沛水汽;当该异常反气旋式环流偏南时,季风偏南,中国江淮地区暴雨日数偏多;而当该异常反气旋式环流转变为异常气旋式环流时,中国华南地区暴雨日数偏多;而当同时有来自孟加拉湾和西太平洋两个方向的水汽来源时,南方和北方的暴雨日数往往会同时偏多。

(5)分析中国东部夏季暴雨日数不同分布型的海温距平场特征,结果表明,渤海型和北方型暴雨日数多发生在拉尼娜发展或者维持时期;淮河型和长江型暴雨日数多发生在厄尔尼诺维持或者衰减时期;南方型暴雨日数多发生在厄尔尼诺发展时期;而当暴雨日数呈南方和北方两支型时,整个太平洋和北印度洋大部分地区均呈现出偏低的状态,海、陆热力差异显著。

本研究分析了中国东部夏季暴雨日数的6种主要分布类型并且讨论了它们的大尺度环流背景和海温特征。暴雨日是极端天气的一种表现,相关的环流与海温型只是一种有利于其发生的气候背景。由于暴雨是发生在一定大尺度环流背景条件下的中小尺度天气现象,并且与东亚夏季风气候系统的异常密切相关,因此不同尺度的相互作用对暴雨日数的影响,以及东亚夏季风推进过程中中国东部夏季暴雨日数的变化特征将是进一步研究讨论的重点。

| 白虎志, 李栋梁, 陆登荣等. 2005. 西北地区东部夏季降水日数的变化趋势及其气候特征. 干旱地区农业研究, 23(3): 133-140 |

| 鲍名. 2007. 近50年我国持续性暴雨的统计分析及其大尺度环流背景. 大气科学, 31(5): 779-792 |

| 蔡榕硕, 谭红建, 黄荣辉. 2012. 中国东部夏季降水年际变化与东中国海及邻近海域海温异常的关系. 大气科学, 36(1): 35-45 |

| 陈文, 康丽华, 王玎. 2006. 我国夏季降水与全球海温的耦合关系分析. 气候与环境研究, 11(3): 259-269 |

| 迟竹萍. 2009. 近45年山东夏季降水时空分布及变化趋势分析. 高原气象, 28(1): 220-226 |

| 邓伟涛, 孙照渤, 曾刚等. 2009. 中国东部夏季降水型的年代际变化及其与北太平洋海温的关系. 大气科学, 33(4): 835-846 |

| 丁一汇. 1998. 陶诗言先生与中国暴雨//中国科学院大气物理研究所.东亚季风和中国暴雨——庆贺陶诗言先生八十华诞集. 北京: 气象出版社, 137-141 |

| 高守亭, 赵思雄, 周晓平等. 2003. 次天气尺度及中尺度暴雨系统研究进展. 大气科学, 27(4): 618-627 |

| 黄嘉佑. 1987. 我国月降水频数的时空特征. 气象, 13(1): 10-14 |

| 黄嘉佑. 2004. 气象统计分析与预报方法(第三版). 北京: 气象出版社,298pp |

| 黄荣辉, 徐予红, 王鹏飞等. 1998. 1998年夏季长江流域特大洪涝特征及其成因探讨. 气候与环境研究, 3(4): 300-313 |

| 黄荣辉, 陈际龙, 刘永. 2011. 我国东部夏季降水异常主模态的年代际变化及其与东亚水汽输送的关系. 大气科学, 35(4): 589-606 |

| 黄勇, 张红, 冯妍. 2012. 近38年安徽省夏季降水日数和强度的分布与变化特征. 长江流域资源与环境, 21(2): 157-167 |

| 冷春香, 陈菊英. 2005. 近50年中国汛期暴雨旱涝的分布特征及其成因. 自然灾害学报, 14(2): 1-9 |

| 毛文书, 王谦谦, 王永忠等. 2006. 近50 a江淮梅雨期暴雨的区域特征. 南京气象学院学报, 26(1): 33-40 |

| 潘蔚娟, 施能, 谌芸. 2002. 我国夏季降水与全球气温场的关系. 南京气象学院学报, 25(3): 334-341 |

| 平凡, 罗哲贤, 琚建华. 2006. 长江流域汛期降水年代际和年际尺度变化影响因子的差异. 科学通报, 51(1): 104-109 |

| 任小玢, 董治宝, 周正朝. 2012. 近50年来四川盆地降水日数的时空变化特征. 水土保持通报, 32(4): 65-70 |

| 施能, 黄先香, 杨扬. 2003. 1948—2000年全球陆地年降水量场趋势变化的时、空特征. 大气科学, 27(6): 971-982 |

| 陶诗言, 丁一汇, 周晓平. 1979. 暴雨和强对流天气的研究. 大气科学, 3(3): 227-238 |

| 陶诗言等. 1980. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 255pp |

| 魏凤英, 陈官军, 李茜. 2012. 中国东部夏季不同雨带类型的海洋和环流特征差异. 气象学报, 70(5): 1004-1020 |

| 吴昊旻, 廖必军, 蔡寿强. 2012. 浙江省不同强度降水日数的时空分布特征. 干旱气象, 30(3): 360-366 |

| 吴宜进, 熊安元, 姜彤等. 2008. 近50年长江流域降水日数的演变趋势. 长江流域资源与环境, 17(2): 217-222 |

| 张运福, 王颖, 赵春雨等. 2008. 辽宁省降水日数的气候变化特征. 自然灾害学报, 17(5): 75-81 |

| Barry R G, Perry A H. 1973. Synoptic Climatology: Methods and Applications. London: Methuen & Co. Ltd, 555pp |

| Ding Y H, Wang Z Y, Sun Y. 2008. Interdecadal variation of the summer precipitation in East China and its association with decreasing Asian summer monsoon. Part I: Observed evidences. Int J Climatology, 28(9): 1139-1161 |

| Matsumoto J, Takahashi K. 1999. Regional differences of daily rainfall characteristics in East Asian summer monsoon season. Geogr Rev Japan, 72-B: 193-201 |

| Tao S Y, Ding Y H. 1981. Observational evidence of the influence of the Qinghai-Xizang(Tibet) Plateau on the occurrence of heavy rain and severe convective storms in China. Bull Amer Meteor Soc, 62(1): 23-30 |

| Zhou T J, Yu R C. 2005. Atmospheric water vapor transport associated with typical anomalous summer rainfall patterns in China. J Geophys Res, 110, D08104, doi: 10.1029/2004JD005413 |

2014, Vol. 72

2014, Vol. 72