中国气象学会主办。

文章信息

- 黄琰, 张人禾, 龚志强, 冯爱霞. 2014.

- HUANG Yan, ZHANG Renhe, GONG Zhiqiang, FENG Aixia. 2014.

- 中国雨季的一种客观定量划分

- An objectively quantitative division for rainy seasons in China

- 气象学报, 72(6): 1186-1204

- Acta Meteorologica Sinica, 72(6): 1186-1204.

- http://dx.doi.org/10.11676/qxxb2014.064

-

文章历史

- 收稿日期:2013-12-10

- 改回日期:2014-05-22

2. 国家气候中心, 北京, 100081;

3. 国家气象信息中心资料服务室, 北京, 100081

2. National Climate Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081, China;

3. Data service office, National Meteorological Information Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081, China

中国东部地区属季风气候,受到东亚季风的进退及与其相关联的大气环流影响,中国降水具有鲜明的阶段性和区域性特征(竺可桢,1934;涂长望等,1944)。

对中国雨季划分的研究是了解中国气候特征的基础,也是认识中国气候季节变化以及东亚季风对中国气候影响的基本问题,许多学者为此展开了大量研究。包澄澜(1980)、Tian等(1998)将华南地区3—4月的多雨期称为前汛期雨季或春季连阴雨;Ding(1994)、Chen(2004)将华南4—6月的降水称为前夏雨季或为梅雨季;7—8月季风雨带北移至华北和东北地区形成了华北雨季和东北雨季(Tao et al,1987;廉毅等,1997;戴新刚等,2003);一些年份雨带在黄淮地区短暂停滞从而形成黄淮雨季;高由禧等(1958)指出,西南、长江下游等地区存在明显的秋雨现象,秋雨从8月底9月初开始,10月中旬结束。上述这些早期对雨季划分的研究多采用定性分析方法,带有一定的主观性。

中国雨季的客观定量划分对进一步了解各区域雨季的变化特征具有重要的科学意义。当前对雨季的定量划分方法主要有3类:第1类方法是利用经验正交函数分解(EOF)或旋转经验正交函数分解(REOF)对中国或局部的降水量进行分解(孙力等,2000,2003),从而划分出主要的雨型,此类方法受资料时段长度和起讫时间限制。第2类方法称为应用指标站法(赵汉光,1994;Samel et al,1995; 王学忠等,2006),此类方法能更精确地反映区域气候特征,但相邻测站雨季的起讫日期可能与指标站存在较大差异。第3类方法是按照雨量对雨季进行定量化分析,多数学者普遍通过定义降水相对系数来判定不同区域雨季的起讫时间(段月薇等,1979;徐国昌等,1984;孙欣等,2007);在此基础上,一些学者也发展了其他雨季定量分析方法,如Lau等(1996)将5 mm气候平均候雨量定义为东亚季风雨季的起讫标准; Wang等(2002)将相对候平均降水率用于亚洲季风雨季划分;Samel等(1999)采用半客观的分析方法研究中国东部地区季风雨带的起止日期;王遵娅等(2008)用标准化的气候平均候雨量对中国雨季进行划分;其中一些学者更是结合雨量、雨强以及多种大气环流因子的特征,确定了辨识雨季起讫时间的多要素综合指标(尤丽钰等,1981;郑彬等,2006;葛全胜等,2011;黄彩婷,2012)。然而上述对雨季定量化分析方法均需人为设定雨季阈值,主观性较强;目前,一些客观突变检验方法也被运用于雨季划分的研究中,如扫描t检验法(王玲玲等,1999)等,但总体来说,客观划分雨季方法仍有待于深入研究。

为克服目前雨季划分中的主观性较强的不足,本研究引入一种数据客观分析的方法——有序样本最优分割法对中国雨季划分进行研究。近几十年来有序样本最优分割法已在地震、地质、环保、农业、经济等诸多领域得到广泛应用(和宏伟等,1994;蔡树英等,2003;史竞男等,2005;张文军,1993;孙延风等,2005);在气象领域,有序样本最优分割法也被应用于环流分型(周全瑞,1981)、气候跃变检测(杨文峰等,1997)、季节划分(孙树鹏等,2011)、汛期(刘克琳等,2007)、干湿期、冷暖期分期(唐佑民等,1989)等方面的研究工作中。可见有序样本最优分割法在自然科学和社会科学领域均有广阔的应用空间。本研究将利用有序样本最优分割法,研究中国不同地区的雨季划分,旨在对中国雨季进行更有效、更合理的客观划分,从而使雨季划分结果能客观地反映雨季变化的特征及区域性差异,从而提高对中国雨季时空分布特征的认识。 2 数据和方法2.1 数 据

中国地面台站数据来自中国国家气象信息中心发布的中国地面气候资料日值数据集。选取1961—2010年中国地区无整月缺测数据的610个台站作为研究对象。台站逐日降水数据经气候平均处理成候降水量的气候平均值序列。 2.2 最优分割法

最优分割法是一种针对有序样本进行的聚类分析方法,根据不同时段的气候特征对一段气象要素资料进行分段(黄嘉佑,2004)。

最优分割法作为一种与数据顺序密切相关的聚类方法,在其聚类过程中数据的顺序不能被破坏,因此该法不采用一般聚类方法的相似性指标,而是采用描述数据内部不整齐程度的度量指标进行聚类(分割),如数据极差(张强,1977a)、方差或标准差(张强,1977b)等;其聚类的目标为:分割后各分割段内数据尽可能均匀、波动小,而段间差别要大,使分割意义明显。经证明,如果用方差作指标,分割结果为最优;为计算方便,可用变差代替方差

为分割段(xi,…,xj)的平均值。

为分割段(xi,…,xj)的平均值。

用各段变差总和作为目标函数,将能使变差总和达最小的分割方案作为最优分割方案。 3 雨季区域划分3.1 合理分割数

最优分割法对序列长度为n的数据有从2到n分割的n-1种分割方案。充分考虑分段后段内波动小、而段间差异大这两个条件,将分割后每一段看成一组,将组间(方)差和组内(方)差之比Fk作为衡量分割方案的合理性指数,通过求算最大Fk值来确定数据的最合理分割数(张强,1977b)

在实际计算过程中,Fk会随分割数k的增大而波动性增大。因此,可根据实际情况和客观要求,将分割数在一定范围内的Fk局域极大值所对应的分割数视为符合实际情况和客观条件的局域最合理分割数。参考其他方法对中国雨期的划分结果,将3—6分割视为中国雨季划分较合理的方案;通过比较最优分割法3—6分割4种分割方案的局域极大Fk值,可得中国各站的雨季较合理分割数。

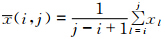

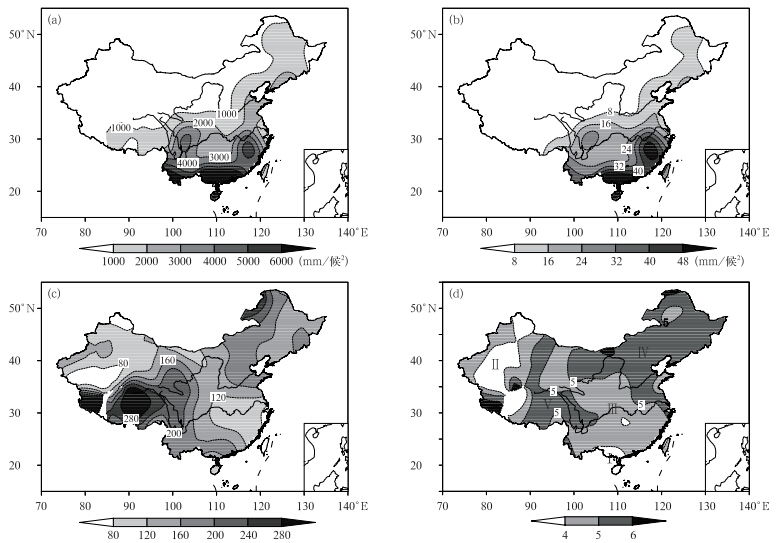

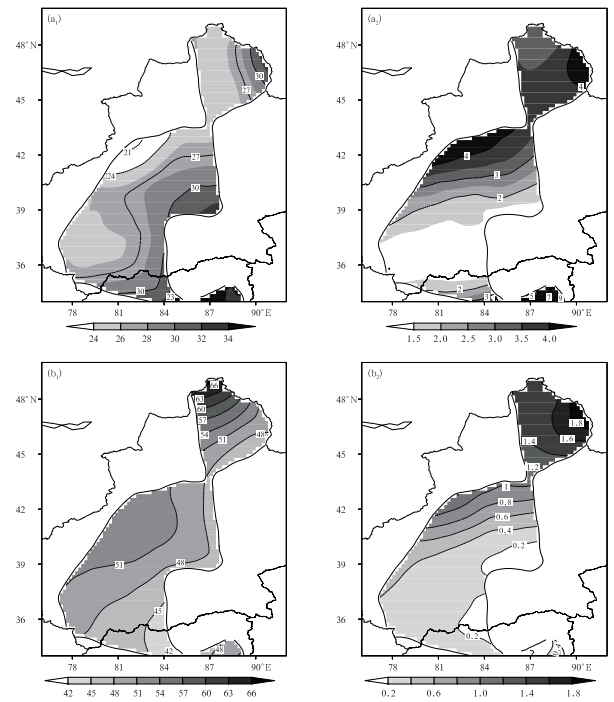

用最优分割法分析各站,在取合理分割数后进行雨季划分,从计算所得的组间差f1(图 1a)、组内差f2(图 1b)的空间分布可以看出,华南、西南、四川盆地和长江下游以南地区的各雨季候平均降水量间差异较大(图 1a),同时各雨季内候降水量的波动也较大(图 1b);从中国南部至西北部地区,各雨季候平均降水量间的差异和各雨季内候降水量的波动逐渐减小,这与各地区年降水量数值的大小密切相关。而为考虑最优分割法对各站雨季划分结果的合理性,综合考虑各雨季间候平均降水量的差异和雨季内候降水量的波动情况,即分析组间差f1和组内差f2的比值Fk(图 1c)可知,华南西南部和海南地区的Fk值接近,青藏高原及以南地区的Fk值较其他地区大,新疆地区的Fk值较一致,而华北和东北大部分地区的Fk值也较接近。Fk值的这种区域分布特征与图 1d的站点合理分割数空间分布型较一致,由此可知合理分割数的空间分布型综合反映了各雨季候平均降水量间差异和雨季内候降水量波动大小的区域性特征。

|

| 图 1 各站取合理分割数时f1(a)、f2(b)、Fk值(c)以及合理分割数(d)的空间分布 Fig. 1 Spatial distribution of f1(a),f2(b),Fk(c) and the reasonable number of rainy seasons(d)under the reasonable segmentation of OSM over China |

通过对1961—2010年中国610站候降水量气候平均值的实际计算可知,合理分割数在空间上可分为5大区域(图 1d):华南西南部和海南地区(Ⅰ区),80°—90°E的新疆地区(Ⅱ区),华南大部分、西南、长江中下游和西北地区中南部(Ⅲ区),华北、东北和内蒙古地区(Ⅳ区),以及青藏高原中东部及其以东地区(Ⅴ区)。Ⅰ、Ⅱ区的合理分割数为3,Ⅲ区合理分割数为4。Ⅳ、Ⅴ区的合理分割数均为5。经检验,在分割数取各站局域最合理分割数的情况下,最优分割法对610站的雨季划分结果均通过了水平为1%的显著性检验。

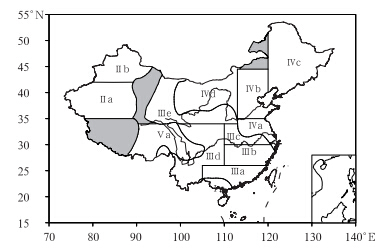

考虑到不同区域受不同降水因子的影响,基于中国一级气象地理区划(中国气象局预测减灾司等,2006)(将中国分为华南地区、江南地区、江淮地区、江汉地区、黄淮地区、华北地区、东北地区、西南地区、西北地区、内蒙古地区和西藏地区11个气候大区),再结合图 1d所示的各区域合理分割数分布,在图 1d划分的5大区域基础上进一步将中国地区细分(图 2);其中因合理分割数的不同,华南地区细分为华南西南部地区(Ⅰ a区)和华南中东部以及北部地区(Ⅲa区),江淮地区分为长江中下游地区(Ⅲc区)和长三角地区和淮河流域(Ⅳa区),西南地区划分为西南东部和南部(Ⅲd区)以及西北部高原地区(Ⅴa区),西北地区则细分成西北地区中南部(Ⅲe区)、内蒙古西部地区(Ⅳd区)、南疆地区(Ⅱa区)和北疆地区(Ⅱb区),从而可得13个研究区域(表 1)。

|

| 图 2 研究区域的划分(阴影部分为无站点区域) Fig. 2 Division of the research regions over China(the shaded area shows the regions without observation station) |

| 合理分割数区划 | 研究区域 | 区划说明 |

| Ⅰ区 | Ⅰa区 | 海南和华南地区西南部 |

| Ⅱ区 | Ⅱa区 | 南疆地区 |

| Ⅱb区 | 北疆地区 | |

| Ⅲ区 | Ⅲa区 | 华南地区中东部和北部 |

| Ⅲb区 | 江南地区 | |

| Ⅲc区 | 长江流域中下游地区 | |

| Ⅲd区 | 西南地区东部和南部 | |

| Ⅲe区 | 西北地区中南部 | |

| Ⅳ区 | Ⅳa区 | 长江三角洲地区和淮河流域 |

| Ⅳb区 | 华北地区 | |

| Ⅳc区 | 东北地区 | |

| Ⅳd区 | 内蒙古地区西部 | |

| Ⅴ区 | Ⅴa区 | 青藏高原中东部及其以东地区 |

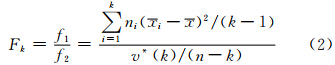

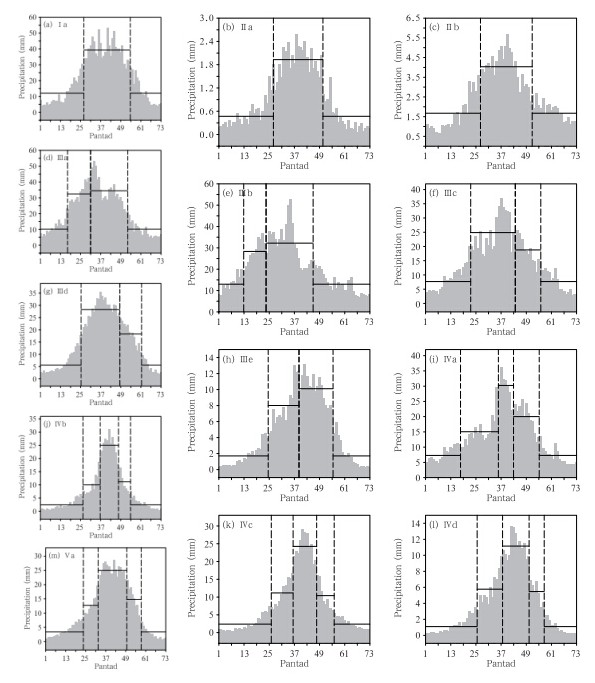

分析13个区域候降水量多年平均值(1961—2010年)序列的分布型(图 3)可知,最优分割法对候降水量分布特征分别为雨、旱季差异明显(Ⅰa、Ⅱa、Ⅱb区)、双峰型(Ⅲa、Ⅲb、Ⅲc、Ⅲd、Ⅲe区)、三峰型(Ⅳa区)和单峰型(Ⅳb、Ⅳc、Ⅳd、Ⅴa区)的地区进行3、4、5分割,其雨季划分结果最合理,也最显著。

|

| 图 3 13个区域候降水量、雨季起始候和候降水量的季节平均值(区域编号标记在各图左上方;虚线为雨季起始候区域平均值,实线为区域平均候降水量的季节平均值) Fig. 3 Histograms for the regional-averaged pentad rainfalls,starting pentads of rain season and rain-seasonal mean pentad rainfalls for the 13 regions over China(the series numbers of the research regions are shown in the upper left of each panel; dashed lines represent the starting pentads of rain season; solid lines are for the rain-seasonal mean pentad rainfall) |

对各区域不同雨季的候降水量季节平均值进行了t检验,以分析各雨季间降水量平均值的差异显著性,从分析结果(表 2—4)可知,除Ⅲa和Ⅲb区外,其他区域各雨季候平均降水量的差异均通过了水平1%的显著性t检验;结合4.2节图 6b1、c2中Ⅲa和Ⅲb区的等时间线和等降水量线分布可知,在Ⅲa和Ⅲb区中出现等时间线和等降水量线的密集区,说明该区域各站点雨季相对湿期起始时间差异较大,候降水量区域平均值和雨季起讫时间不能充分反映上述地区站点在不同降水阶段的降水特征,因此需要进一步对不同区域的候降水量季节变化特征进行分析。

| 区域 | 雨季(mm/候) | 旱季(mm/候) |

| Ⅰa | 39.3* | 12.1* |

| Ⅱa | 1.9* | 0.5* |

| Ⅱb | 4.0* | 1.7* |

| 注:* 表示该雨季与随后雨季候平均降水量间的差异达1%显著性水平。 | ||

| 区域 | 雨季相对干(湿)期(mm/候) | 雨季相对湿(干)期(mm/候) | 旱季(mm/候) |

| Ⅲa | 32.4<p>

| 34.4* | 10.1* |

| Ⅲb | 28.4<p>

| 32.2* | 13.0* |

| Ⅲc | 24.9*

| 18.8* | 7.7* |

| Ⅲd | 28.3*

| 18.3* | 5.6* |

| Ⅲe | 8.0*

| 10.1* | 1.7* |

| 区域 | 春雨季(初夏雨季)(mm/候) | 主雨季(盛夏雨季)(mm/候) | 秋雨季(mm/候) | 旱季(mm/候) |

| Ⅳa | 15.1* | 30.2* | 20.0* | 7.3* |

| Ⅳb | 10.0* | 25.0* | 11.2* | 2.4* |

| Ⅳc | 11.2* | 24.2* | 10.4* | 2.4* |

| Ⅳd | 5.8* | 11.1* | 5.5* | 1.1* |

| Ⅴa | 12.7* | 25.0* | 14.8* | 3.4* |

为研究候雨量和雨季起始时间的区域性特征,对同一区域各站候降水量和雨季起始时间做站点的 区域平均,可得候降水量和雨季起始候的区域平均值(图 3),并对各雨季候降水量的区域平均值进行了差异显著性分析(表 2—4)。从图 3和表 2—4可知,对于3分割区域(Ⅰa、Ⅱa、Ⅱb区),其候降水量区域平均值在雨、旱季的季节平均值差异明显,而两阶段内的候降水量差异较小。对5分割区域,在主雨季中候降水量达到最大峰值并为全年降水最集中的阶段,而春雨季和秋雨季则为候降水量迅速增大/减小的阶段(Ⅳb、Ⅳc、Ⅳd、Ⅴa区)及另两个较小的降水峰值出现阶段(Ⅳa区)。4分割区域中的Ⅲa、 Ⅲb、 Ⅲe区,雨季中的干季出现在湿季之前,且雨季中的干季为候降水量迅速增长的阶段,而湿季为候降水量保持高值的阶段;Ⅲc和Ⅲd区的雨季中的湿季早于雨季中的干季出现,在湿季阶段候降水量迅速达到峰值,而雨季中的干季候降水量则迅速减少。对比Ⅲc区(长江中下游地区)和Ⅳa区(长三角地区和淮河流域)的候降水量分布型可看出,前者在春、夏季出现的3个降水峰值紧邻并差异不大(图 3f),而后者春雨季与主雨季峰值间的差异显著(图 3i),因此,在Ⅲc区将其春、夏季降水划分在同一雨季阶段内,而将Ⅳa区的春、夏季降水划分成不同的降水阶段。由此看出,最优分割法的雨季划分结果充分反映了不同地区候降水量在各降水阶段的变化特征。

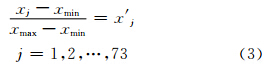

3.2 数据前处理为消除候降水数据存在的数量级差异对划分结果的影响,对候雨量序列进行了极差标准化处理

xj,xmin=

xj,xmin= xj。

xj。

因此,候雨量序列(x1,x2…,x73)可转换为标准化序列(x′1,x′2…,x′73)。为消除序列两端数据量不足对分割点检测的影响,对候值序列进行了延拓,序列前后分别增加1/4周期(18候)的数据,从而构造新的候雨量时间序列(共109候):(x′56,x′57,…,x′73,x′1,x′2,…,x′73,x′1,x′2,…,x′18)。 3.3 序列转折点

最优分割法的本质是寻找数据序列转折点,首先计算序列中各数据点作为转折点时得到的序列总变差,再挑选使序列总变差达最小时对应的数据点作为序列转折点。

运用最优分割法,根据3.1节确定的站点i的合理分割数Ni(i=1,2,…,m),挑选使候降水量序列总变差最小时所对应的Ni-1个数据点(ki1,ki2,…,kiNi-1)作为站点i的雨季转折点,从而将站点i的候降水量序列划分为Ni个降水阶段:(1,ki1),(ki1+1,ki2),…,(kiNi-1+1,n)。其中,kij为序列转折点的序号(j=1,2,…,Ni-1)。

在实际工作中可发现,降水阶段(1,ki1)和(kiNi-1+1,n)均反映了当年年末和次年年初冬季所出现的候降水量处于低值的降水阶段特征,因此,将阶段(1,ki1)和(kiNi-1+1,n)认为是同一个降水阶段。针对站点i的合理分割数Ni,运用最优分割法可将站点i的候降水序列分为(ki1+1,ki2),(ki2+1,ki3)…,(kiNi-1+1,ki1+73)共Ni-1个降水阶段(最后一阶段的上限点ki1+73为次年降水序列中的第ki1个数据点);其中,始于当年年末、止于次年年初的降水阶段认定为降水序列中的旱季。

目前大多数雨季划分方法在确定降水序列转折点时均人为给定雨季阈值,候降水量处于阈值范围内的候划分为(主)雨季,候降水量最接近雨季阈值的候为降水序列转折点。当雨季阈值取值发生变化时,雨季划分的结果也会出现差异,候降水量阈值的确定主观性较强;而且不同地区降水的季节变化特征也不一致,雨季阈值的取值应相应发生改变,因此,人为给定的固定阈值在不同地区的使用上存在局限性,阈值设定的合理性也需进一步验证。而最优分割法是根据候降水量序列的波动性进行的客观划分,当某一候作为转折点时能使序列总变差达最小,那么最优分割法就认定该候为雨季转折点。由于最优分割法在确定转折点时仅以序列总变差的大小作判断,而不需要人为给定阈值,同时最优分割法用客观挑选最优值方法确定了各站点的合理分割数,因此最优分割法的划分过程的客观性很强。4 划分区域的雨季特征及比较验证

观测事实表明,中国的降水一方面具有显著的季节变化特征,降水主要集中在夏季,冬季降水较少,即降水有明显的雨季和旱季之分;另一方面,雨季中的雨带也有明显变化,雨季可进一步分为春雨季(如华南前汛期降水、其他区域的春季降水等)、主雨季(如江淮梅雨和其他汛期降水等)以及晚夏和秋雨季(如华北的雨季、华西秋雨及其他秋季降水等)。根据上节对各站合理分割数的分析可知,中国不同地区对应的最合理分割数并不相同。因此,在应用最优分割法划分站点雨季时,针对不同地区的站点分别采用最优分割法的3、4、5分割,分别可得2、 3、 4个序列转折点,从而将降水序列分别划分为雨/旱季,旱季、雨季相对干期和相对湿期,以及春雨季、主雨季、秋雨季和旱季3种雨季划分方案。下面对各区域的分割结果进行逐一分析,并对比其他学者运用其他划分方法得到的各区域雨季划分结果及各区域降水因子的影响分析,与最优分割法的雨季划分结果进行比较验证。

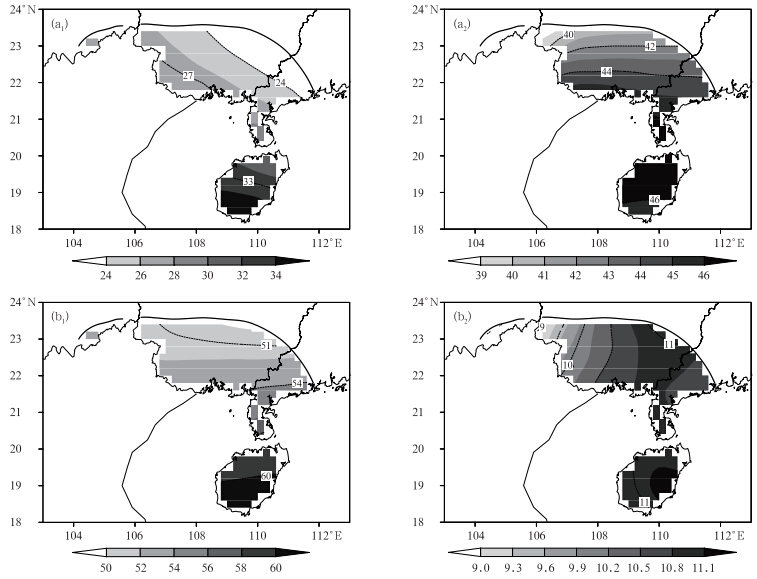

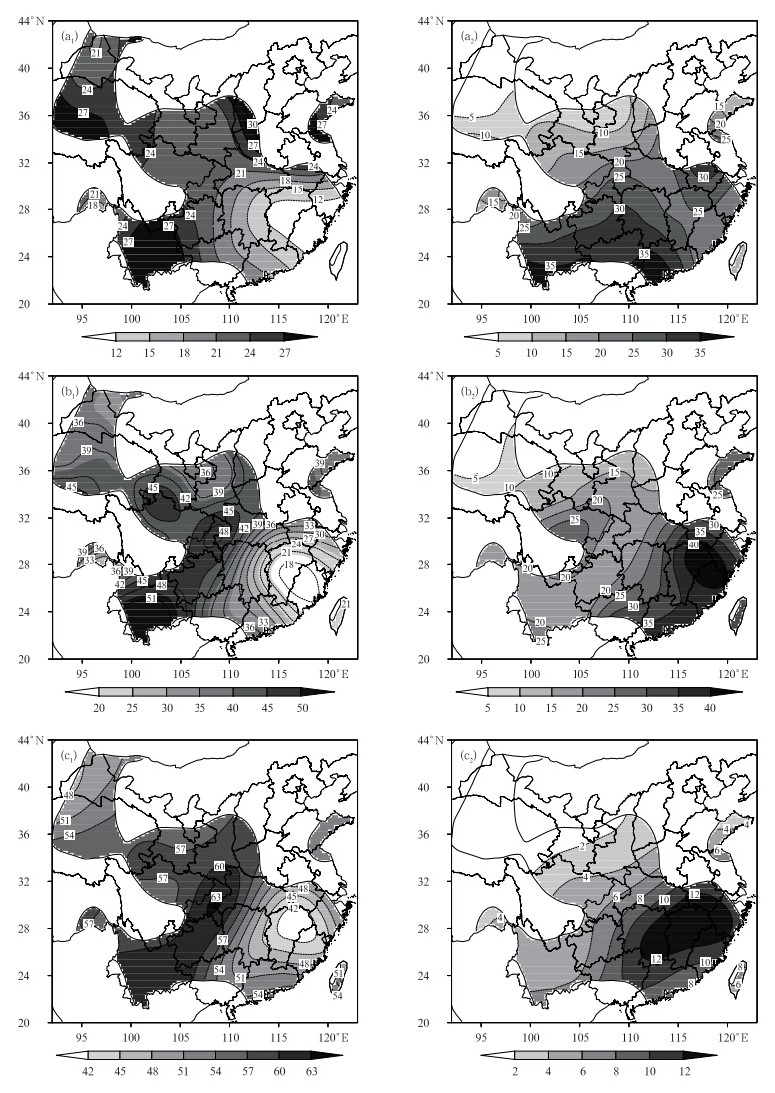

4.1 旱季、雨季的划分对图 1d中Ⅰ区和Ⅱ区的候降水量气候平均值序列进行最优分割法的3分割,可划分出这两个区域内各站点的雨季(图 4a1、5a1)和旱季(图 4b1、图 5b1):同时可通过计算最优分割法划分的雨季(图 4a2、5a2)、旱季(图 4b1、5b1)各站候降水量季节平均值,分析雨、旱两季候平均降水量间的差异。

|

| 图 4 最优分割法对Ⅰ区3分割雨季(a1)、旱季(b1)起始候以及雨季(a2)、旱季(b2)候降水量 的季节平均值(粗实线为不同分割数的区域分割线;a1、b1中的虚线和阴影部分为起始 候值;a2、b2中的虚线和阴影部分反映候降水量的季节平均值,单位:mm/候) Fig. 4 Starting pentads for rain(a1) and dry(b1)seasons and the seasonal-averaged pentad precipitation of rain(a2) and dry(b2)seasons under 3-Segmentation of OSM over region Ⅰ(the thick solid lines are for the region-segmentation lines under the different segmentations of OSM; the dashed lines in a1,b1 are for the isochrones of starting pentad; the dashed lines in a2,b2 are for the isolines of seasonal-averaged pentad precipitation,unit: mm/pentad) |

|

| 图 5 最优分割法对Ⅱ区的3分割的雨季(a1)、旱季(b1)起始候以及雨季(a2)、 旱季(b2)候降水量的季节平均值(图 5a2、b2单位:mm/候) Fig. 5 As in Fig. 4 but for region Ⅱ |

由图 4a1看出,Ⅰ区雨季约于22候(4月中旬)开始于广西东南部地区,随后雨季沿西南方向向华南其他地区及海南岛推进,28候(5月中旬)海南东南部开始进入雨季,而34候(6月中旬)以后全境进入雨季。旱季开始最早出现在50候(9月初)的广西中部地区,随后向南推进,海南北部58候(10月中旬)以后出现旱季,而其南部雨季最后于59候(10月中下旬)前后结束转而进入旱季(图 4b1)。

由此可见,两广地区南部沿海平均雨季基本包含了王遵娅等(2008)划分的华南前汛期(27—33候)和华南后汛期(45—50候)两个雨季阶段。陈隆勋等(1991)的研究发现,华南前汛期降水包括了前期的锋面降水和后期的夏季风降水,其中最早出现在江南地区的锋面雨带向南移动,于5月第2候移至中国南海北部(陈隆勋等,2000),这与本研究Ⅰ区雨季始于22候(4月中旬)及海南地区于28候(5月 中旬)进入雨季的结论较一致。本研究确定的Ⅰ区雨季起讫时间也与江静等(2000)指出的具有典型夏雨型特征的南海北部降水和南海中部峰值降水的起讫时间接近。可见最优分割法划分的Ⅰ区的雨季开始主要反映了锋面降水在该区的出现;而深受热带季风进退影响的海南地区也出现明显的旱、雨两季特征,该地区雨季起讫时间与华南西南部地区相比偏晚。

最优分割法划分的Ⅰ区雨季和旱季候降水量季节平均值差异如图 4a2、b2所示,雨季的候平均降水量从北至南从39 mm增至46 mm,区域平均约为42—43 mm;而旱季Ⅰ区的东西部候平均降水量存在差异,从西至东候降水量从9 mm增至11 mm,区域平均约为10 mm,这与雨季42—43 mm的候降水量区域平均值有巨大差异,旱季候降水量约为雨季的1/4。由此看出最优分割法划分的Ⅰ区雨季和旱季候降水量季节平均值差异明显,划分结果较合理。

Ⅱ区雨季最早出现于24候(4月底)后的北疆和南疆盆地(图 5a1),之后雨季向东南方向推进。从图 5b1可看出,新疆中南部雨季最早约于45候(8月中旬)消退,随后从东南至西北,南疆盆地、北疆地区旱季相继出现;南疆盆地雨季最晚约于54候(9月下旬)消退,而北部地区旱季最晚于60候以后(10月下旬)出现;北疆地区的雨季比南疆地区开始得早,结束得晚。

由于Ⅱ区大部分地区处于非季风区,降水具有明显的局地性特征。天山以北的北疆地区主要受西风带雨带影响,因此,4月西风带雨带在该地的建立和9—10月西风带降水系统的减弱消退均直接对该地雨季起讫时间产生影响。由于南疆降水的水汽主要有北路、南路和东路3条输送路径(朱姝,1996),从图 5a1、b1可看出,Ⅱ区中南部、新疆中南部地区以及新疆东北侧地区,最显著的雨期个数、雨期起讫时间都存在明显差异。这可能与Ⅱ区中南部主要受越过天山的西风带中的槽所带来的降水影响,新疆中南部地区主要受高原季风的影响,而新疆东北侧地区会受到因副热带高压北抬而北移的雨带影响,3个地区受不同降水系统的控制,可能是显著雨期个数、雨期起讫时间都存在明显差异的原因。当然,对此还需要进一步的研究予以证实。

从最优分割法划分的Ⅱ区雨季和旱季的候平均降水量上看,从南至北候平均降水量变大,雨季候平均降水量为1—4 mm,而旱季仅为0.2—1.8 mm,约为雨季候降水量的1/5,两季降水差异明显。可见最优分割法对Ⅱ区的雨季、旱季的划分也较合理。

由上述分析可知,华南西部沿海地区的雨季包括华南前汛期锋面降水和季风降水以及后汛期降水在内的春、夏雨季降水;海南地区雨季主要反映了南海季风从爆发到全面减退(李汀等,2013)的几乎整个夏季风降水时段。北疆地区的雨季主要受西风带雨季的影响;而南疆地区的雨季可能在西风带低压槽系统、高原季风及因副热带高压北抬而北移的雨带的共同影响下形成。最优分割法划分的Ⅰ区和Ⅱ区雨季、旱季候平均降水量存在明显差异,分析表明上述差异均通过水平为1%的显著性检验,划分结果合理。 4.2 雨季、旱季及雨季相对干期和相对湿期的划分

图 1中Ⅲ区的降水可分为3个降水阶段:旱季、雨季中的相对干期和相对湿期。Ⅲ区主要包含华南大部分地区、江南地区、长江中下游地区、西南地区东部和南部,以及西北地区中东部。

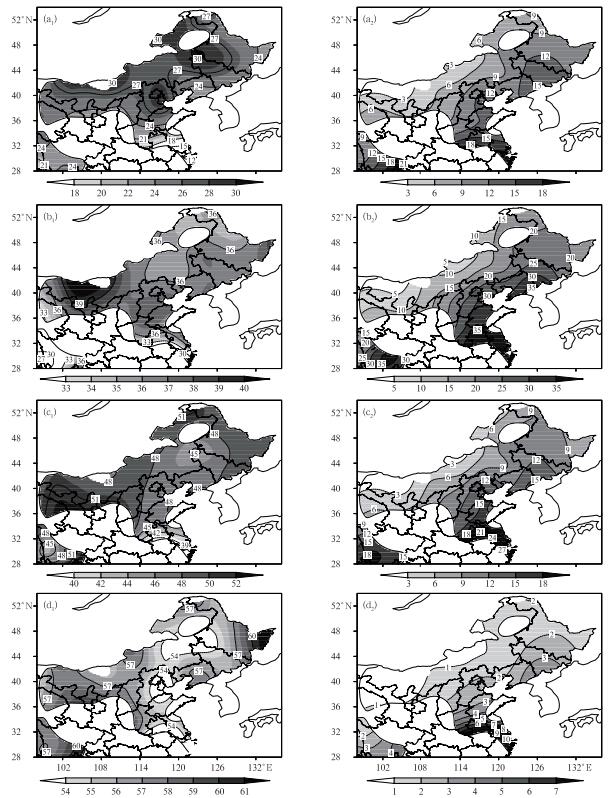

图 6a1、b1和c1分别给出了最优分割法对Ⅲ区4分割的雨季相对干期起始候、相对湿期起始候和旱季起始候。各降水时段发生转折最早的地区均为江南地区中南部,该地区的雨季干期起始于12候(2月底),雨季湿期开始于18候(3月底),其旱季起始于42候(7月底),随后雨/旱季向其他地区发展推进。

|

| 图 6 最优分割法对Ⅲ区4分割的雨季相对干期(a1)、相对湿期(b1)、旱季(c1)起始候以及雨季 相对干期(a2)、相对湿期(b2)和旱季(c2)候平均降水量(a2、b2、c2 单位:mm/候) Fig. 6 Starting pentads for relative dry(a1) and wet phases(b1)in rain seasons,as well as dry seasons(c1),and ,seasonal-averaged pentad precipitation of relative dry(a2) and wet phases(b2)in rain seasons,as well as dry seasons(c2)under 4-Segmentation of OSM over region Ⅲ(unit: mm/pentad for a2,b2 and c2) |

华南西北部地区雨/旱季起始时间均落后于华南中东部地区,而且从图 6看出,华南西部地区雨季与中东部地区从北至南的推进方式有差异,华南西部地区更接近西南地区的雨季由东南向西北推进的方式。

如图 6a1所示,华南中东部地区在华南前汛期锋面降水出现前的12—17候(2月底—3月下旬)存在一段降水强度不大的降雨期,它反映了在华南前汛期之前的早春3月,这可能与青藏高原以南绕流加强导致南风加强造成华南地区早春降水增多的现象有关(Li et al,2012);而华南西北部地区于18—27候(3月底—5月中旬)才进入雨季,即为华南前汛期的开始。18—33候(3月底—6月中旬),华南中东部地区逐步进入华南前汛期,该雨季转换过程包含华南前汛期锋面降水和华南前汛期的夏季风降水两个时期(郑彬等,2006),从图 6b1中可看出华南地区主要受前汛期锋面降水和夏季风降水影响的区域各有不同:锋面降水主要影响福建南部以及广东东部地区,而广东西部地区为主要受夏季风降水影响地区。华南西北部地区的雨季湿期从33—48候(6月中旬—8月下旬)开始,说明最优分割法确定的该地区雨季湿期即为华南后汛期。

如图 6c1所示,从45候(8月中旬)的广东东北部开始,华南中南部地区的雨季逐渐减弱消退,至54候(9月下旬)该地区基本进入旱季;华南西北部地区旱季开始于51候,至60候该区雨季全部消退进入旱季。由此看出,华南中东部地区和西北部地区雨季的最优分割法划分结果存在差异,主要体现在:前者的雨季相对干期与早春青藏高原南支绕流影响下的降水偏多有关;而后者的雨季相对干期则主要为华南前汛期;前者的雨季相对湿期包含了华南前汛期和后汛期在内的春、夏季主要降水时段;而后者的雨季相对湿期仅包含华南后汛期,说明在华南中东部地区,早春高原南支绕流增大引起的降水偏多现象较显著,值得深入研究。

江南地区各降水阶段在中国东部地区均出现最早,其雨季干期对应早春青藏高原南支绕流加强导致降水增多的时期;雨季湿期则包含江南春雨期和江淮梅雨期两个时段,该地区旱季包含秋雨期与冬季降水,说明江南地区秋、冬季降水的差异不明显。

在长江中下游地区各降水阶段的起始候等值线非常密集,说明雨季在该区域发生了跳跃,各降水阶 段平均跳跃时间分别为23候(4月下旬)、44候(8月上旬)和56候(10月初),这与王遵娅等(2008)确定的长江中下游的春雨期开始时间、由台风或季风雨带南退时在长江流域停滞造成的秋雨期盛期开始时间以及东亚夏季风退出该区域时间有较好的对应关系。

西南地区东部和西北地区东部的雨季起始时间较接近,均于24候(4月底)之前进入雨季,36—48候(6月底—8月下旬)进入雨季湿期,57—63候(10月上旬—11月上旬)进入旱季;其中西南地区南部和四川盆地为上述地区进入雨季湿期和旱季较晚的地区。

受西南季风影响,西南地区东部雨季于21—24候(4月中旬—4月底)进入雨季相对湿期,而云南地区在27候(5月中旬)以后才进入雨季湿期,是西南地区最晚进入雨季的区域,与赵恕(1965)和尤丽钰等(1981)分析的结论一致。39候(7月中旬)以后东南季风逐步影响西南地区的降水,该地区降水达雨季相对湿期的峰值(图 3h)。西南地区雨季相对干期的平均开始时间为48候(8月下旬),其中西南东部地区的开始时间较早,而云南、川北的若尔盖以及四川盆地东部地区则较晚。西南地区雨季从54候(9月下旬)开始消退,由于华西地区存在明显的秋雨现象,该区域的雨季干期开始(48候,即8月下旬)和结束(平均为60候,即10月下旬)时间均较晚,这与高由禧等(1958)确定华西秋雨起止时间一致。综上所述,最优分割法划分的西南地区雨季相对湿期前期主要受西南季风的影响,盛期受东南季风影响;相对干期为体现西南地区秋雨特征的降水时期。

西北地区中南部雨季均从其北部开始逐渐向南推进,其雨季干期、湿期和旱季的平均开始时间为25候(5月初)、40候(7月中旬)和56候(10月初)。其中,该地区的雨季湿期包含夏季降水和秋雨两个阶段,雨季的起讫与西太平洋副热带高压的进退密切相关(冯智文,1987)。

从图 6a2、b2、c2可看出,长江中下游以南地区和西北地区中东部的雨季中前一个降水阶段的候平均降水量小于后一阶段,而华南中西部和西南地区雨季前一阶段候平均降水量则大于后一阶段,说明长江中下游以南地区和西北地区中东部,首先进入雨季相对干期,然后逐渐进入雨季相对湿期;而华南西部和西南地区,首先出现的是雨季相对湿期,再逐渐转入雨季干期。长江中下游以南地区在雨季相对干期、相对湿期和旱季的候平均降水量分别为20—30、25—40和10—12 mm,雨季相对湿期候平均降水量约为相对干期的1.2倍,而旱季约为雨季相对干期的2/5。华南中西部地区和西南地区的雨季相对湿期、相对干期和旱季候平均降水量分别为25—35、20—25和4—8 mm,其中,雨季相对湿期候平均降水量约为相对干期的1.4—1.6倍,旱季候平均降水量约为雨季干期的1/4。西北地区中东部的雨季相对干期、相对湿期和干期的候平均降水量分别为5—20、10—25和2—4 mm;由此看出雨季相对湿期候平均降水量是相对干期的1.6倍,旱期约为雨季相对干期的1/4。从以上分析可知,最优分割法对长江中下游以南地区和西北中东部地区划分的雨季相对干期、相对湿期和旱季,以及华南地区中西部和西南地区的雨季相对湿期、相对干期和旱季中,相邻两雨季候平均降水量的差异明显,说明最优分割法对区域Ⅲ的雨季划分结果较合理。

综上所述,华南中东部以及江南地区的雨季相对干期均为青藏高原南支绕流加强导致早春降水增多的时期;而华南西北部地区雨季相对干期和湿期则分别与华南前汛期和后汛期相对应;江南和长江流域中西部地区的雨季湿期均包含江南春雨期和梅雨期;西南地区雨季湿期综合反映了春、夏两季西南季风和东南季风对该地区产生的影响。长江流域中西部地区以及西南地区的雨季相对干期则反映了上述两地的秋雨现象。由此可知,华南中东部及江南地区的早春降水,以及长江流域中西部地区以及西南地区的秋雨现象显著,并与其他降水阶段差异明显。西北地区中南部雨季干期和湿期分别对应该地的春雨期和晚夏、秋雨期。最优分割法划分的相邻雨季间候平均降水量差异显著,且除云南西北部地区的雨季相对湿期和相对干期及两广地区和湖南交界处的旱季和雨季相对干期外,上述相邻雨季的差异均通过了1%的显著性检验。 4.3 春雨季、主雨季、秋雨季及旱季的划分

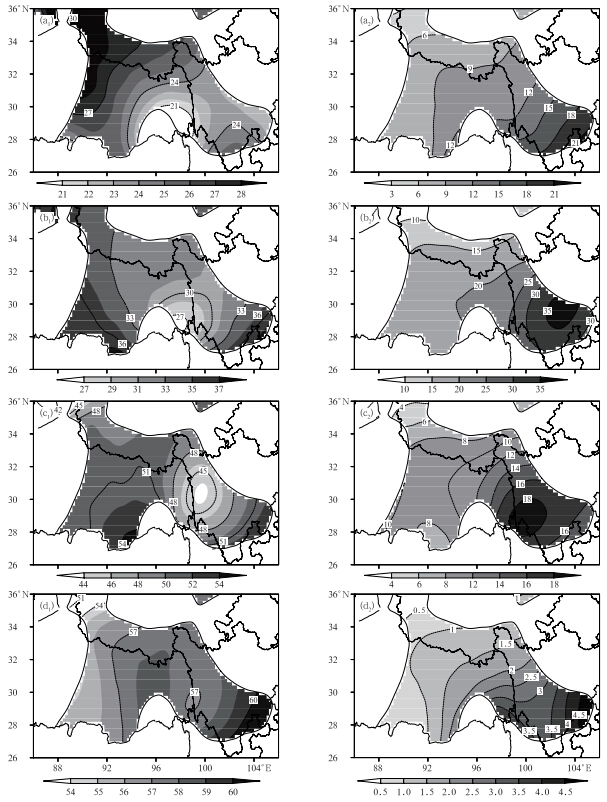

对图 1d中Ⅳ区和Ⅴ区的候降水量气候平均值序列进行5分割可得各站春雨季(初夏雨季)、主雨季(盛夏雨季)、秋雨季和旱季4个降水阶段。

Ⅳ区的各雨季均最早出现在南部地区,然后由南向北推进,经过黄淮地区中部后,雨季迅速扩展至华北和东北地区,华北和东北地区各雨季的出现时间比较一致(图 7a1、b1、c1、d1)。

|

| 图 7 最优分割法对Ⅳ区5分割的春雨季(初夏雨季)(a1)、主雨季(盛夏雨季)(b1)、秋雨季(c1)和旱季(d1)起始候以及 春雨季(初夏雨季)(a2)、主雨季(盛夏雨季)(b2)、秋雨季(c2)和旱季(d2)候平均降水量(a2、b2、c2、d2 单位:mm/ 候) Fig. 7 Starting pentads for spring(early summer)(a1),summer(b1),autumn(c1)rain seasons,and dry seasons(d1),and ,seasonal-averaged pentad precipitations of spring(early summer)(a2),summer(b2),autumn(c2)rain seasons,and dry seasons(d2)under 5-Segmentation of OSM over region Ⅳ(unit: mm/pentad for a2,b2,c2 and d2) |

具体分析可知,江淮东部地区最优分割法划分的春雨季、主雨季、秋雨季和旱季起始候分别为12—18候(2月底—3月底)、30—36候(5月底—6月底)、39—44候(7月中旬—8月上旬)和51—54候(9月上旬—9月下旬)。与长江中下游地区的分割结果相比,东部区春雨季开始早于西部区,而东部主雨季起始时间和西部地区的基本一致;因为东部区夏、秋两季降水存在比较明显的差异,因此该地区在7月中旬—8月上旬出现雨季分割点;东部区旱季开始时间晚于西部地区。

黄淮和华北地区进入初夏雨季时间为20—28候(4月中旬—5月中旬),其中河北中部为该区域春雨季最迟出现的地区;该区域一致地在36候(6月底)前后进入盛夏雨季;其秋雨季开始时间为44—50候(8月上旬—9月初),而华北地区西部为进入秋雨季较晚地区;该地区于54—58候(9月下旬—10月中旬)雨季消退,出现旱季,其中华北地区北部为该地区较晚进入旱季区域。通过比较,最优分割法划分的盛夏雨季与赵汉光(1994)提出的主雨季盛期和刘海文等(2008)划分的华北汛期,以及张天宇等(2007)定义的华北雨季起止时间较为一致,同时和廉毅等(2007)提出的华北地区东亚季风建立(36—38候)和撤退时间(46—48候)基本相同,这反映最优分割法划分的华北地区盛夏雨季即为东亚夏季风带来的降水集中期。

沈柏竹等(2011)指出,东北地区初夏降水(5、6月)以冷涡异常为主,而盛夏降水(7、8月)则以东亚夏季风的影响为主。本研究经分析可知,东北地区于22—30候(4月中旬—5月底)进入初夏雨季;与张脉惠等(2012)的研究结果相比较,该地区东南部春雨季的开始时间偏早,而与较晚进入春雨季的西北部地区时间较接近;其中东北平原北部为该地区进入春雨季最晚的区域。而东北地区进入主雨季的时间为34—36候(6月中旬—6月底),大、小兴安岭地区为该地区最早进入主雨季的区域。东北地区秋雨季的起始时间为45—51候(8月中旬—9月上旬),而东北平原北部为该地区最早出现秋雨的区域,与廉毅等(2003)确定的东北地区东亚季风建立(41候)和撤退日期(45候)对比,本研究用最优分割法划分的东北主雨季起始时间早于东亚季风在当地的建立时间,而主雨季结束时间与季风撤退日期较一致,说明最优分割法划分的东北主雨季包括了东亚夏季风造成的盛夏降水,以及前期东北冷涡引发的降水。而上述分析结果与唐亚平等(2010)指出的东北降水主要集中在39—43候(7月中旬—8月上旬),以及王学忠等(2006)分析东北夏季风雨季平均在7月中上旬开始、8月中上旬结束的结论比较接近。52—60候(9月中旬—10月下旬)东北进入旱季,大兴安岭中部以及东北平原北部地区为最早进入旱季的区域。

内蒙古西部地区春雨季、主雨季、秋雨季和旱季分别在24—30候(4月底—5月底)、36—40候(6月底—7月中旬)、48—51候(8月下旬—9月上旬)和56—58候(10月初—10月中旬)出现,该地区为中国东部同纬度地区中较晚进入雨/旱季的地区。陈少勇等(2011)将内蒙古西端划入南疆地区,认为该区域在晚春5月受巴尔喀什湖低压槽南压的影响而降水增多,这与本研究最优分割法确定的春雨季起始时间接近。通过比较内蒙古西部及西北地区中部的雨季起讫时间可知,上述两地的春雨季、主雨季起始时间较一致,在春雨季均受到北方低压槽南压的影响,主雨季主要受西太平洋副热带高压北伸迫使陕南雨带北抬的影响。西北地区中部的主雨季持续时间较长,因此西北地区中部雨季湿期包含晚夏和秋季的降水,其起始候与内蒙古西部秋雨季的起始时间接近,而内蒙古西部地区秋雨季和主雨季则被划分为两个降水阶段。西北地区中南部与内蒙古西部地区的旱季开始时间较接近,但后者较前者晚2候左右。

从Ⅳ区各雨季候平均降水量上看,Ⅳ区东南部沿海降水量大,西北部降水量小;春、秋两季Ⅳ区东南沿海地区候降水量都在12 mm以上,而西北部则为3—6 mm;夏季东南沿海降水量增至25 mm,西北部则达5—15 mm,此季候平均降水量约为春、秋季的两倍;冬季东南沿海候平均降水量仅稍大于2 mm,西北部仅1 mm左右。由此看出最优分割法对Ⅳ区划分相邻雨季间候平均降水量也存在明显差异。

Ⅴ区中青藏高原中东部地区的春雨最早出现在20候(4月上旬)西藏东南部的喜马拉雅山与横断山过渡地带的藏东南高山峡谷地带,这可能为青藏高原南北两支气流辐合造成(章凝丹等,1984),随后春雨季向西和东南方向推进。该地区主雨季同样首先出现在27候(5月中旬)的藏东南高山峡谷地区,随后青藏高原中部及东部地区均进入主雨季。该地区的秋雨始于44候(8月上旬)的川西地区,而最晚进入秋雨季地区为藏东南高山峡谷地区,反映藏东南高山峡谷地区主雨季出现早,结束晚,持续时间较长的特点。56候(10月初)前后青藏高原大部分地区均进入旱季,而95°E附近的藏东地区及青藏高原东南部的川南地区为雨季消退最晚的地区。

从图 8a1、b1、c1和d1看出,最优分割法划分的春、夏雨季均从青藏高原西南部开始出现,并向西北腹地推进,秋雨季的退出及旱季的出现则是从西北向东南方向推进,上述结论均与章凝丹等(1984)分析的青藏高原多年雨季推进和撤退特征,以及雨季起讫时间一致,同时也与陈少勇等(2011)分析的青藏高原东部降水峰值出现时间,以及春、秋雨季的起讫时间较接近。从青藏高原候平均季风指数图(陈少勇等,2011)可知,青藏高原中东部地区及其以东区域的主雨季起止时间分别在青藏高原夏季风出现和结束候的后一候和前一候,而该区域春雨季和秋雨季分别对应青藏高原冬季风和夏季风相互转换的两个过程。

|

| 图 8 最优分割法对Ⅴ区5分割的春雨季(初夏雨季)(a1)、主雨季(盛夏雨季)(b1)、秋雨季(c1)和旱季(d1)起始候以及春雨季(初夏雨季)(a2)、主雨季(盛夏雨季)(b2)、秋雨季(c2)和旱季(d2)候平均降水量(a2、b2、c2、d2 单位为mm/候) Fig. 8 As in Fig. 7 but for region Ⅴ |

最优分割法对Ⅴ区划分的春、夏、秋、冬四季候平均降水量呈东多西少型分布,青藏高原东南部降水量大,高原中部降水量少。春、秋两季青藏高原东南部候平均降水量约为9—18 mm,夏季增至20—35 mm,而冬季仅为1.5—4.5 mm,夏季候平均降水量为春、秋两季的两倍,约为冬季降水量的10倍;高原中部春、秋两季候平均降水量约6—9 mm,夏季增至10—15 mm,约为春、秋两季的1.5倍,冬季候平均降水量仅为0.5—1.5 mm,约为春、秋两季的1/8。从相邻雨季候平均降水量的明显差异上看出最优分割法对Ⅴ区的雨季划分结果也较合理。

综合分析长三角及淮河流域地区最优分割法划分的4个雨季/旱季分别与早春多雨期、梅雨期、秋雨期和旱季相对应;黄淮和华北地区、以及东北地区用最优分割法划分的初夏雨季和盛夏雨季分别与当地冷涡等中纬度涡旋和主要由夏季风引起的降水盛期相对应,而最优分割法划分的秋季降水阶段则为夏季风撤退后的气旋性降水时期。与西北地区中部雨季相似,内蒙古地区西部的春雨季和主雨季 分别受北方低槽南压和西太平洋副热带高压北进导致雨带北抬的影响,随着西太平洋副热带高压的西退,其秋季降水量迅速减少,直至58候(10月中旬)旱季来临。青藏高原中东部及其以东地区主雨季受到高原夏季风影响,其起讫时间与高原夏季风的起止时间接近;该区域春雨季和秋雨季为高原冬季风与夏季风相互转换的两个过渡时期。最优分割法对Ⅳ区和Ⅴ区的雨季的划分结果中,相邻雨季候平均降水量间的差异明显,且上述差异均通过1%的显著性检验,说明最优分割法对Ⅳ和Ⅴ区的雨季划分结果合理。

5 结论和讨论从客观分析的角度出发,用最优分割法对中国610个台站的气候平均(1961—2010年)候降水序列进行了有序分割。根据各地区候降水量气候平均值序列的分布特征,对候降水量序列中雨、旱两季差异明显的华南西南部和海南地区、南疆、北疆地区进行3分割;对候降水量序列呈双峰型分布的华南大部分地区、江南地区、西北地区中南部进行4分割;而对候降水量序列呈3峰型分布的长江中下游地区,以及呈单峰型分布的华北、东北、西南地区东南部、青藏高原中东部地区、内蒙古西部地区进行5分割。站点年降水序列经最优分割法的3分割可分为雨、旱两季,4分割可划分旱季、雨季相对干期和相对湿期3季,而5分割可划分出春雨季、主雨季、秋雨季和旱季4个不同降水阶段。通过分析雨季划分结果的组间差和组内差之比可知,不同站点采用当地最合理分割数进行雨季分割的结果能同时达到段(组)间差异大、段(组)内差异小的要求,结果最合理,且均通过水平为1%的显著性检验。分析表明,最优分割法划分的站点雨季能较好地反映当地多年平均的年降水变化特征,且分割结果具有明显的气象意义。

在3分割区(Ⅰ区和Ⅱ区),华南西部沿海地区的雨季包含了华南前汛期锋面降水和季风降水、以及后汛期降水的春、夏雨季降水;而海南地区雨季则包含了南海季风从爆发到减退的夏季风降水时段;北疆地区雨季主要为西风带雨季,而南疆地区的雨季为受西风带低压槽系统、高原季风和受西太平洋副热带高压影响的陕南雨带共同影响而形成的多雨时段。

在4分割区(Ⅲ区),华南中东部以及江南地区的雨季相对干期均为因青藏高原南支绕流加强而导致的早春降水增多时期;而华南西北部地区雨季相对干期和湿期则分别与华南前汛期和后汛期相对应;江南和长江中下游地区的雨季湿期均包含江南春雨期和梅雨期两个降水时段;西南地区雨季湿期反映了春、夏两季西南季风和东南季风给该地带来的降水。长江中下游地区和西南地区相对干期则反映了这两地的秋雨现象;西北地区中南部的雨季干期和湿期分别与该地的春雨季和晚夏、秋雨季相对应。

在5分割区(Ⅳ区和Ⅴ区),长三角及淮河流域地区的最优分割法划分结果分别与当地早春多雨期、梅雨期、秋雨期和旱季相对应;华北和东北地区划分结果中的初夏和主雨季(盛夏雨季)与中纬度低值系统和主要由夏季风引起的降水盛期相对应,而结果中的秋雨季则为东亚夏季风撤退后的低值系统降水时段。与西北地区中部相似,在内蒙古西部春雨季和主雨季分别指受北方低槽南压和西太平洋副热带高压北进导致雨带北抬的影响而产生的集中降水。青藏高原中东部及其以东地区主雨季受到青藏高原夏季风影响,与青藏高原夏季风的起止时间接近;而该区域春雨季和秋雨季为青藏高原冬季风与夏季风相互转换的两个降水过渡时期。

由于最优分割法不需要人为确定雨季降水阈值,而是根据候降水量序列的波动性对站点雨季进行划分,并且根据分割组间和组内方差之比来确定不同站点的合理分割数,从而避免了人为确定降水阶段个数的主观性,因此最优分割法的划分过程客观性较强;最优分割法对中国各地区雨季的划分结果可反映各地区候降水量的季节变化特征,且通过比较已有对中国区域降水的成因分析,最优分割法的划分结果具有明显的气象意义,并可反映各降水因子在不同阶段的影响和作用;通过比较最优分割法在不同地区划分的相邻雨季候平均降水量的差异,发现相邻雨季候平均降水量差异明显,且在绝大部分地区该差异均通过水平为1%的差异显著性t检验,说明最优分割法对中国不同地区的雨季划分结果均较合理。

综上所述,作为一种客观分析方法,最优分割法在划分过程和划分结果的客观性和合理性,以及划分结果代表的气象意义上均有上佳表现,因此非常适用于中国地区的雨季划分。在未来的工作中,还可将降水量和各种环流因子组成综合因子,并用最优分割法对该多因子向量进行分割,从而细化分割某一地区雨季,进而区分出在不同时段内各降水影响因子的作用。此外,正如在引言中所述,根据所归纳的3类雨季划分方法目前有大量的雨季划分结果,将本研究的划分结果与已有的划分结果进行细致的对比,也是今后需要进一步开展的工作。

| 包澄澜. 1980. 热带天气学.北京:科技出版社,130-132 |

| 蔡树英,杨金忠,黄爽等.2003.地层渗透性分区和分层方法初步研究.长江科学院院报,20(6):37-40 |

| 陈隆勋,朱乾根,罗会邦等.1991.东亚季风.北京:气象出版社,362pp |

| 陈隆勋,李薇,赵平等.2000.东亚地区夏季风爆发过程.气候与环境研究,5(4):345-355 |

| 陈少勇,林纾,王劲松等.2011.中国西部雨季特征及高原季风对其影响的研究.中国沙漠,31(3):765-773 |

| 戴新刚,汪萍,丑纪范.2003.华北汛期降水多尺度特征与夏季风年代际衰变.科学通报,48(23):2483-2487 |

| 段月薇,许孟英.1979.我国东部地区的雨季起讫//中国科学院地理研究所.地理集刊:第11号 |

| 冯智文.1987.西北地区降水特征及雨季的起迄.干旱地区农业研究,(2):18-27 |

| 高由禧,郭其蕴.1958.我国的秋雨现象.气象学报,29(4):264-270 |

| 葛全胜,丁玲玲,郑景云等.2011.利用雨雪分寸重建福州前汛期雨季起始日期的方法研究.地球科学进展,26(11):1200-1207 |

| 和宏伟,张爱玲.1994.Fisher最优分割法在云南地震分期中的应用.地震研究,17(3):231-239 |

| 黄彩婷.2012.江西雨季结束日期的划分及气候学特征分析.江西科学,30(6):775-778 |

| 黄嘉佑.2004.气象统计分析与预报方法(第三版).北京:气象出版社,188-190 |

| 江静,钱永甫.2000.南海地区降水的时空特征.气象学报,58(1):60-69 |

| 李汀,琚建华.2013.孟加拉湾西南季风与南海热带季风的气候特征比较.地球物理学报,56(1):27-37 |

| 廉毅,安刚,王琪等.1997.吉林省40年来气温和降水的变化.应用气象学报,8(2):197-203 |

| 廉毅,沈柏竹,高枞亭等.2003.东亚夏季风在中国东北区建立的标准、日期及其主要特征分析.气象学报,61(5):548-558 |

| 廉毅,沈柏竹,高枞亭等.2007.确定东亚—西北太平洋地区夏季副热带季风建立和活动范围的一种方法.气象学报,67(4):503-510 |

| 刘海文,丁一汇.2008.华北汛期的起讫及其气候学分析.应用气象学报,19(6):688-696 |

| 刘克琳,王银堂,胡四一等.2007.Fisher最优分割法在汛期分期中的应用.水利水电科技进展,27(3):14-16 |

| 沈柏竹,林中达,陆日宇等.2011.影响东北初夏和盛夏降水年际变化的环流特征分析.中国科学:地球科学,41(3):402-412 |

| 史竞男,赵秀颖,王涛.2005.地理变异系数法和Fisher最优分割法在环境空气监测优化布点中的应用.环境科学与管理,30(5):90-92 |

| 孙力,安刚,丁立等.2000.中国东北地区夏季降水异常的气候分析.气象学报,58(1):70-82 |

| 孙力,安刚,唐晓玲.2003.东亚地区夏季850 hPa南风异常与东北旱涝的关系.大气科学,27(3):425-434 |

| 孙树鹏,张璐,侯威等.2011.基于非线性相似度量方法研究中国季节划分.物理学报,60(2):803-809 |

| 孙欣,陈传雷,卢娟.2007.辽宁雨季和多雨季标准的划分研究.气象与环境学报,23(5):62-66 |

| 孙延风,梁艳春,张文力等.2005.RBF神经网络最优分割算法及其在股市预测中的应用.模式识别与人工智能,18(3):374-379 |

| 唐亚平,张凯,张伟等.2010.东北雨季降水集中度和集中期的变化特征.安徽农业科学,38(2):806-811 |

| 唐佑民,朱燕军.1989.我国五百年干湿期、冷暖期的划分.成都气象学院学报,8(1):25-31 |

| 涂长望,黄士松.1944.中国夏季风之进退.气象学报,18(1-4):82-92 |

| 王玲玲,邹耀仁,隋洪起.1999.对大连历年汛期起止日期的客观判定.气象与环境学报,26(3):12-16 |

| 王学忠,孙照渤,谭言科等.2006.东北雨季的划分及其特征.南京气象学院学报,29(2):203-208 |

| 王遵娅,丁一汇.2008.中国雨季的气候学特征.大气科学,32(1):1-13 |

| 徐国昌,李梅芳.1984.青藏高原的雨季//北方天气文集委员会.北方天气文集.北京:北京大学出版社:5 |

| 杨文峰,李兆元,李星敏.1997.一种新的气候跃变分析方法及其应用.应用气象学报,8(1):119-123 |

| 尤丽钰,霍义强,陈隆勋.1981.云南雨季开始和大气环流季节变化的关系.云南大学学报(自然科学版):(1),94-110 |

| 章凝丹,姚辉.1984.青藏高原雨季起讫的研究.高原气象,3(1):50-59 |

| 张强.1977a.(四)极差分割法.气象,(8):26-29 |

| 张强.1977b.(五)最优分割法.气象,(9):26-29 |

| 张天宇,程炳岩,王记芳等.2007.华北雨季降水集中度和集中期的时空变化特征.高原气象,26(4):843-853 |

| 张文军.1993.二维有序聚类及其在农业分区中的应用——以陕西省延安地区为例.水土保持通报,13(1):34-41 |

| 赵汉光.1994.华北的雨季.气象,20(6):3-8 |

| 张脉惠,王传辉,江春等.2012.中国东北地区春雨开始期变化特征研究.中国农学通报,28(35):269-274 |

| 赵恕.1965.季风与贵州的雨季.气象学报,35(1):96-106 |

| 郑彬,梁建茵,林爱兰等.2006.华南前汛期的锋面降水和夏季风降水I:划分日期的确定.大气科学,30(6):1207-1216 |

| 中国气象局预测减灾司,中国气象局国家气象中心.2006.中国气象地理区划手册.北京:气象出版社,1 |

| 周全瑞.1981.运用有序聚类分析划分环流型的初步试验.陕西气象,(2):1-10 |

| 朱姝,周亚军,蔡忠兰等.1996.中国西部汛期降水的时空演变分析.甘肃气象,14(3):6-9 |

| 竺可桢.1934.东南季风与中国之雨量.地理学报,1(1):1-27 |

| Chen G T J.2004.East Asian Monsoon.Singapore:World Scientific Publishing,561-562 |

| Ding Y H.1994.Monsoons over China.London:Kluwer Academic Publishers,135-136 |

| Lau K M,Yang S.1996.Seasonal variation,abrupt transition,and intraseasonal variability associated with the Asian summer monsoon in the GLA GCM.J Climate,9(5):965-985 |

| Li Q,Zhang R H.2012.Seasonal variation of climatological bypassing flows around the Tibetan Plateau.Adv Atmos Sci,29(5):1100-1110 |

| Samel A N,Wang S W,Wang W C.1995.A comparision between observed and GCM simulated summer monsoon characteristics over China.J Climate,8(6):1690-1696 |

| Samel A N,Wang W C,Liang X Z.1999.The monsoon rainband over China and relationships with the Eurasian circulation.J Climate,12(1):115-131 |

| Tao S Y,Chen L X.1987.A review of recent research on the East Asian summer monsoon in China //Change P C,Krishmurti T N.Monsoon Meteorology.London:Oxford University Press,60-92 |

| Tian S F,Yasunari T.1998.Climatological aspects and mechanism of spring persistent rains over central China.J Meteor Soc Japan,76(1):57-71 |

| Wang B,Lin H.2002.Rainy season of the Asian-Pacific summer monsoon.J Climate,15(4):386-398 |

2014, Vol. 72

2014, Vol. 72