中国气象学会主办。

文章信息

- 梁圆, 千怀遂, 张灵. 2016.

- LIANG Yuan, QIAN Huaisui, ZHANG Ling. 2016.

- 中国近50年降水量变化区划(1961-2010年)

- Regionalization of the annual precipitation change in the last 50 years in China (1961-2010)

- 气象学报, 74(1): 31-45

- Acta Meteorologica Sinica, 74(1): 31-45.

- http://dx.doi.org/10.11676/qxxb2016.001

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-03-05

- 改回日期: 2015-09-27

2. 广州地理研究所, 广州, 510070

2. Guangzhou Institute of Geography, Guangzhou 510070, China

全球变暖背景下,中国气候变化十分显著(Metz et al,2007),降水量变化的区域性也很明显。中国幅员辽阔,地形复杂,各地降水量分布不均,变化不一,寻求不同区域的降水量变化规律,对于各区域应对不同的降水量变化类型,以确定具体的应对措施,适应降水量变化的需要意义重大。在气候变化的历史长河中,某一定时期内的气候总是围绕着某一平衡态而振荡的,气候从一个平衡态转入另一平衡态的过程,正是气候状态发生变化的过程。从统计角度来说,这种变化必然反映在其相应的概率分布变化上(丁裕国等,2009)。概率分布理论可以用来描述气候要素和变量观测值的概率特征和随机特性。在降水量方面,目前概率分布理论研究的重点是,用已经观测到的有限样本去拟合某种概率分布模型并估计其参数,以及计算降水量出现在不同范围内的概率(Katz,1977;曹杰等,2002;Hanson et al,2008;姜彤等,2008;胡利平等,2009;郭军等,2010;杨小波等,2011;司波等,2012;曹经福等,2013)。对于中国降水量变化的研究也有不少成果,多集中在平均降水量的趋势变化(Rodrigo et al,2007;刘通易等,2013)、季节、年际和年代际变化(马音等,2012;胡德强等,2014)、周期变化(王澄海等,2012)以及突变特征(丁一汇等,2008)等方面。在降水区划或分区方面,已有的研究(徐国昌等,1989;朱乾根等,1992;王文春等,1994;江志红等,1994;陈兴芳等,2000;秦爱民等,2006)大多是基于某一特定时段降水量和降水变化特征对中国降水进行区域划分,基本都属于现状区划,分区的指标选取比较单一,没有反映降水量变化特征的具体的指标体系。史培军等(2014)首次以气温和降水两个要素为基础,根据其变化趋势以及波动特征,结合中国地形特点,以县级行政单元区划为基本单元,完成了中国气候变化区划(1961—2010年),迈出了气候变化分类或区划的第一步。

降水量的变化主要体现在降水量均值的变化、变率的变化、频率分布形式的变化、不同尺度的周期变化以及突变等方面,它们在不同区域可能会出现不同程度的差异,目前还没有对中国的降水量变化做过系统的分区工作。因此本研究凸出降水量变化的主要特征,按照一定的区划原则和边界界定方法,选取能够反映降水量变化特征的基本指标构建具体的区划指标体系,对中国降水量变化进行系统的分区,为各区域制定适应降水量变化的对策提供依据,同时也为各区域中长期的气候分析、研究和预测提供科学依据,为各区域的工农业生产提供基础性的气候变化资料。

2 数据和方法 2.1 数据来源和处理选取无缺测年份的537个气象站点1961—2010年的年降水量数据,数据来源于中国气象科学服务网。运用滑动方法,把1961—2010年的50年时间序列分为5个30年的时段序列,分别为1961—1990年(时段①)、1966—1995年(时段②)、1971—2000年(时段③)、1976—2005年(时段④)、1981—2010年(时段⑤)。

2.2 研究方法主要选取平均值、变异系数(么枕生,1963)以及偏度系数、峰度系数和正态性检验方法(黄嘉佑,2004),分别计算每个气象站每个30年时段的多年平均降水量以及年降水量变率、偏态系数、峰度系数,通过对比不同时段的计算结果,分析降水量均值的变化、变率的变化、频率分布形式的变化以及它们的区域分异特征。突变特征采用Mann-Kendall检验法,该方法不需要样本遵循一定的分布,也不受少数异常值的干扰,目前已广泛用于气象领域的研究(Su et al,2005;刘洪兰等,2013)。周期变化特征采用Morlet小波分析,根据已有的研究(郝志新等,2007;张顺谦等,2011,2014),对于降水量的周期变换,一般采用常数ω0≈6.2。

3 结果与分析 3.1 降水量均值变化的区域差异通过分析不同时段平均降水量差值百分率的分布(图略)可以看出,全中国近50年来年降水量的均值变化具有东部减少、西部增多的基本分布态势,即其区域分异遵从经度地带性分布规律。由时段②-①的平均降水量差值百分率分布可见,降水量均值的减少地区主要集中在由东北区东部经华北地区向西南地区延伸的东北—西南向地带中,增多区主要集中于西北区中西部;在时段③-②的平均降水量差值百分率分布图上,华北沿海的减少区西移至华北西部和西北东部,西南区的减少区东移至华南西部,西北西部的增多区南伸至青藏高原;在时段④-③的平均降水量差值百分率分布图上,东部的减少和西部的增多均不太显著,区域差异也不太明显;在时段⑤-④的平均降水量差值百分率分布图上,从东北西部经华北西部和西北东部到西南区有一条显著的东北—西南走向的降水量减少带。总之,降水量减少或增多的分布区比较集中,而且呈现南北向延伸东西向递变的带状分异特征,说明年平均降水量对气候变化的响应存在较为明显的区域性,经度地带性规律明显。

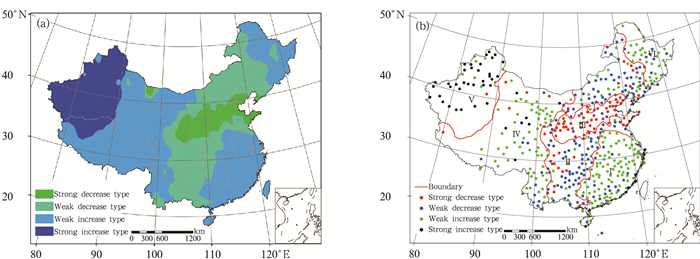

在时段⑤-①的平均降水量差值百分率分布(图 1)上,降水量均值变化的经度地带性区域分异规律表现得很明显,平均降水量差值百分率变化在-18.83%—50.09%,为了进一步说明不同地区间的差别,以平均降水量差值百分率-5%、0、11%为界,将中国分为4种类型:强减型、弱减型、弱增型、强增型。根据不同类型站点的空间分布特点,形成6大区域(表 1)。

|

| 图 1 时段⑤-①的中国平均降水量差值百分率分布(a)及分区(b)Fig. 1 Mean annual precipitation variation (a) of China and the partition diagram (b) for the periods ⑤-① |

分区 | 负值站 点(个) | 正值站 点(个) | 主导站 点类型 | 主导站点百 分比(%) | 主导站点变化 幅度(%) | 平均变化 幅度(%) | 分布位置 |

| Ⅰ | 18 | 110 | 弱增型 | 85.94 | 0.11—14.73 | 3.30 | 中国南方地区的淮河流域、 长江中下游和华南地区 |

| Ⅱ | 144 | 33 | 弱减型 | 81.36 | -11.89—-0.18 | - 2.46 | 西南地区东部、华南西部、 江汉地区北部、黄淮地区中部、 内蒙古地区的中部和东部、 华北北部地区 |

| Ⅲ | 57 | 0 | 强减型 | 100.00 | -18.83—-0.89 | -8.29 | 西北地区东部、华北大部分 地区和黄淮地区北部 |

| Ⅳ | 19 | 71 | 弱增型 | 78.89 | 0.60—25.44 | 3.39 | 西藏地区、西北地区中部、 内蒙古西部和西南地区北部 |

| Ⅴ | 1 | 43 | 强增型 | 97.73 | 2.25—50.09 | 18.50 | 新疆大部分地区和 西藏西北部地区 |

| Ⅵ | 9 | 32 | 弱增型 | 78.05 | 0.10—8.12 | 2.06 | 黑龙江、吉林东部 和内蒙古东北部小部分地区 |

| 合计 | 248 | 289 |

通过分析不同时段降水量变率差值的分布(图略)可以看出,变率减小的站点呈减少趋势,变率增大的站点呈增多趋势,说明逐年降水量变得越来越不稳定的区域范围在扩大,越来越大范围的地区旱涝灾害发生的频率在增大,这对于人们的生产和生活将产生重大的影响;变率减小或增大的分布区相对较集中,一般来说,在华北和西北地区往往存在一条东西向的变率减小带,两侧往往为变率增加带,即变率变化区有东西向延伸、南北向更替的态势,其地域分异有纬度地带性特征,但在某一变率增大带或减小带中,变率的变化也很不均匀,东西向差异也较明显,即也有经度地带性特征。

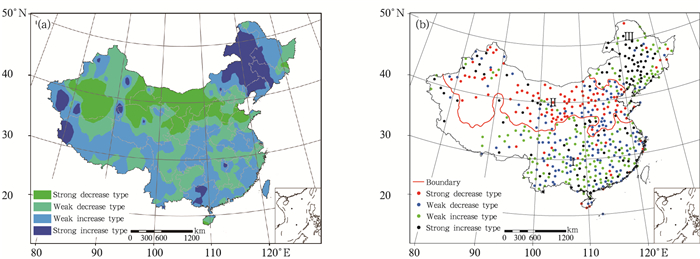

从时段⑤和①的变率差分布(图 2a)可以看出,降水量变率在中国西北和华北等地区减小比较明显,在中国东北地区以及内蒙古东北部增大比较明显,而在中国南方地区变率变化相对较小,且在东西方向上呈现出变率增大和减小交替出现的基本分布形式。1961—2010年降水变率变化为-18.5048%—16.6432%,为了进一步说明变率变化的区域差异性,分别以-3%、0、3%值为界,将中国分为4种类型:强减型、弱减型、弱增型、强增型。根据不同类型站点的空间分布特点,形成3个类型区(图 2b和表 2)。

|

| 图 2 时段⑤-①的中国降水变率差分布(a)与分区(b)Fig. 2 Variation of the precipitation variability of China (a) and the partition diagram (b) for the periods ⑤-① |

| 分区 | 负值站 点(个) | 正值站 点(个) | 主导站 点类型 | 主导站点百 分比(%) | 主导站点变化 幅度(%) | 平均变化 幅度(%) | 分布位置 |

| Ⅰ | 108 | 157 | 弱增型 | 59.25 | 0.01—12.29 | 0.64 | 中国南方和青藏地区 |

| Ⅱ | 144 | 28 | 强减型 | 83.72 | -18.50—-0.01 | - 3.37 | 西北大部分地区、华北大部分地区 和内蒙古西部地区 |

| Ⅲ | 14 | 86 | 强增型 | 86.00 | 0.08—16.64 | 3.20 | 内蒙古东部和东北地区 |

| 合计 | 266 | 271 |

(1)偏度和峰度变化及其区域差异

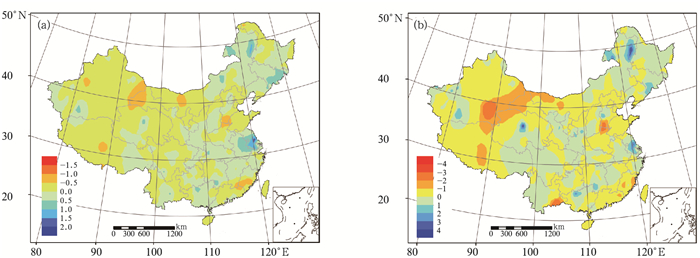

通过对比分析不同时段降水量偏度差值和峰度差值的分布(图略)可以看出,偏度值减小的站点呈减少趋势,偏度值增大的站点呈增多趋势,说明有越来越多的站点小于平均值的降水量出现的频率在增大,而且越来越多的地区高于平均值的极端降水量也在增加;峰度值减小的站点呈减少趋势,峰度值增大的站点呈增多趋势,表明越来越多的站点,其降水量在众数周围的集中程度在提高;偏度和峰度在全国的分布形势基本相似,在华北至西北有一条东西向的减小带,其两侧减小趋势逐渐变得不明显,甚至转变为增加趋势,即二者的分布具有纬度地带性的特征,在减小带的南侧,减小区与增加区在东西向交替出现,即有经度地带性的特征,但该区的东中部二者的分布有明显的差别(图 3)。此外,偏度和峰度系数变化的分布与降水量变率变化也类似,偏度和峰度都增大的东北地区基本对应着降水量变率强增型区域;偏度和峰度都减小的西北和华北对应着降水量变率强减型区域,西藏对应着降水量变率弱减型区域;偏度和峰度变化不一致的东南部,降水量变率变化是增大和减少相交替的格局(图 2、3)。由此可见,偏度系数和峰度系数的变化与变率的变化有明显的相关性。

|

| 图 3 时段⑤-①的中国降水量偏度系数(a)和峰度系数(b)差值分布Fig. 3 Difference distribution of skewness (a) and kurtosis (b) coefficient variations of precipitation of China for the periods ⑤-① |

(2)频率分布形式变化及区域差异

根据5个时段偏度和峰度是否服从正态分布,可以确定所有站点的正态分布适合度变化。在α=0.05的情况下,当降水量的偏度系数绝对值(│g1│)>1.96Sg1=0.7943,降水量不服从正态分布;降水量的峰度系数绝对值(│g2│)>1.96Sg2=1.3726,降水量不服从正态分布。

由检验结果可以看出(图略),绝大多数站点5个时段都服从正态分布(称为稳定正态分布站),少数站点服从非正态分布(称为稳定非正态分布站),另有一部分站点只在某些时段服从正态分布(称为不稳定正态分布站)。5个时段中不服从正态分布的基本表现为高峰度,即降水量样本频率分布的坡度相对于正态分布概率密度曲线坡度偏陡,降水量在众数周围的集中程度较高。

综合偏度和峰度检验结果,稳定正态分布站数为353个,稳定非正态分布站数为18个,剩余166个站点为不稳定正态分布站。3种气象站的数量悬殊,分布分散,对气候变化区划来说,无分区标识意义(图略)。

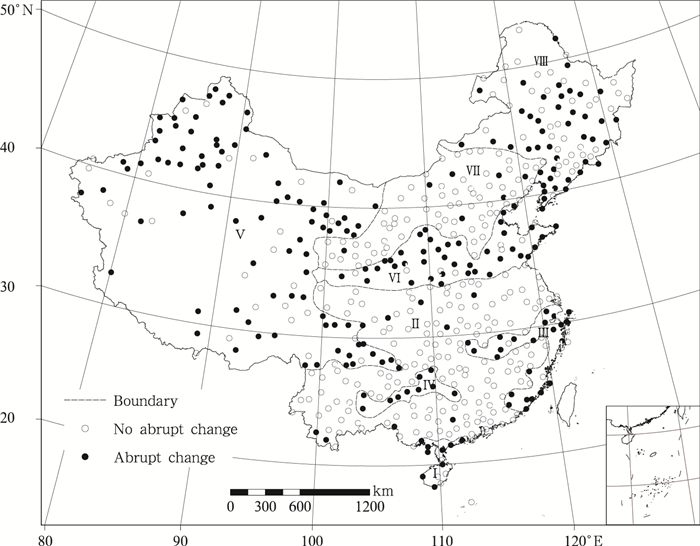

3.4 降水量变化的突变特征及其区域差异运用Mann-Kendall检验法,检测所有站点降水量在显著性α=0.05的突变时间,检测结果表明,发生明显突变的站点有228个,没有突变或突变不明显的站点309个。从发生突变的时间来看,107个站点的突变时间集中在20世纪60年代,43个站点的突变时间集中在70年代,42个站点的突变时间集中在80年代,36个站点的突变时间集中在1990—2008年。突变后降水量呈减少趋势的主要分布在西南和华北大部分地区以及东北局部地区,呈增多趋势的主要分布在西北和东部沿海地区。根据是否发生突变把站点分为2种类型:没有突变和发生突变,将两类站点划入相应的区域内,形成了8个区域(图 4)。

|

| 图 4 1961—2010年中国降水量突变点分布Fig. 4 Distribution of the abrupt change points of precipitation of China during 1961-2010 |

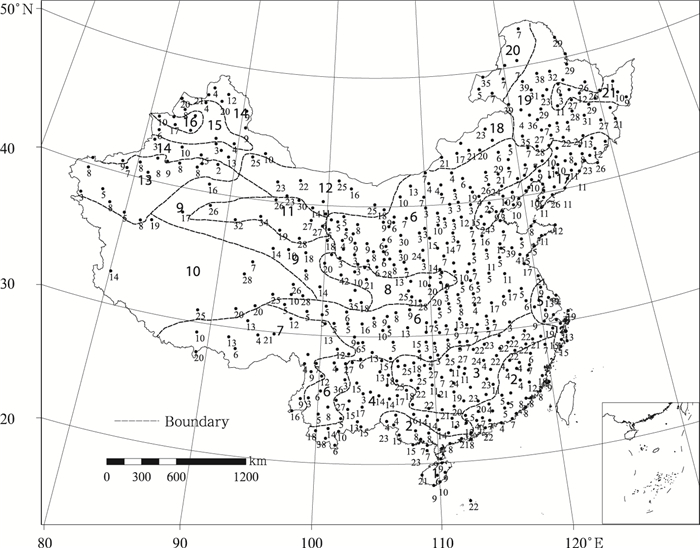

应用小波分析法,检测各个气象站降水量的变化周期。由第1主周期的分布可以看出,周期变化有明显的区域性差异,地势较高的山区和高原多以中低频变化为主,地势低平地区以高频波动为主。青藏高原地区,东南部以周期为9—13 a的中高频变化为主,西部和北部边缘山区以周期大于20年的低频变化为主;在西北地区,西部以周期短于10年的高频变化为主,中部以低频波动为主;东部季风区,除南岭、秦岭、内蒙古高原东部、小兴安岭和长白山的山区以中低频变化为主外,其他大部分地区以高频波动为主。根据气象站点的降水量变化第1主周期,将中国划分为21个区域,分别用数字代号1—21表示(图 5)。

|

| 图 5 1961—2010年中国降水量的主周期分布 (单位:a) Fig. 5 Distribution of the main cycle of precipitation of China during 1961-2010 (unit:a) |

(1)区划原则

根据区划的对象、目的和尺度的不同,其区划原则也有所不同(刘国华等,1998),由于本区划只需对降水量的变化做分区,因此主要考虑主导因素原则、地域连片原则、自下而上和自上而下相结合原则及综合性原则。

(2)区划指标体系的构建

由上述分析可知,绝大部分站点的年降水量在绝大部分时段都符合正态分布,尽管其偏态系数和峰度系数随时间有一定的变化,但并不显著,不能改变其基本分布型式,而且相关分析表明,偏态系数、峰度系数与变率有显著的相关关系,说明三者并不相互独立,前二者的部分信息包含在变率之中,因此,区划指标体系的构建不考虑偏态系数、峰度系数及其与之相关的频率分布型式的变化。在正态分布函数中,数学期望和标准差是两个重要的参数,统计学常用样本的平均值和标准差(或变率)表示之,前者反映了气候的平衡状态,其变化表明了降水量的集中趋势的变化,降水量的增多或减少对一个地区水资源环境和农业发展等具有很大的影响,而且相关分析表明,降水量均值变化与突变有一定的相关,即均值变化涵盖了突变的部分信息,有一定的综合性;降水量变率反映了降水量分布的离散程度,离散程度不仅反映了分布中心的指标对各个变量值代表性的高低,还反映了随机变量次数分布密度曲线的瘦俏或矮胖程度,其变化与偏度和峰度变化具有一定的对应关系,涵盖了部分概率分布型式的信息,综合性较强,而且是引起极端事件的主要因子,由此引发的旱涝灾害是人类社会非常关注的问题,因此降水量均值和变率是降水量变化区划的重要依据。在近50年的降水量变化中,不同尺度的气候波动是主要变化成分,其中方差最大的主周期也是波动最显著且最为稳定的变化,而且正负小波系数转折时零点即对应着突变点,包含了降水量的突变信息,有一定的综合性,因此周期变化也是降水量变化区划的重要依据。对降水量进行突变检测发现,发生突变站点的突变年份比较分散,其空间分布也相对分散,分区标识性较差,而且其部分信息已经涵盖在降水量均值变化的周期变化之中,因此本次区划不考虑突变的作用。

由上述降水量变化区域分异的分析可见,降水量变率变化的区域分异主要反映了气候纬度地带性特征,降水量均值变化主要反映气候经度地带性特征,降水量波动的主周期主要与地形等非地带因子有关,本区划坚持自上而下和先分带后分区的思路,分别用时段⑤-①相对变率差、时段⑤-①平均降水量差值百分率和主周期作为三级区划指标。具体指标体系及划分标准见表 3。

| 级 别 | 指 标 | 分区类型(代码) | 指标范围 |

| 一级区划 | 时段⑤-①相对变率差 | 弱增减(Ⅰ) | -3%—3% |

| 强减(Ⅱ) | ≤-3% | ||

| 强增(Ⅲ) | >3% | ||

| 二级区划 | 时段⑤-①平均降水量差值百分率 | 强减(A) | ≤-5% |

| 弱减(B) | -5%—0 | ||

| 弱增(C) | 0—11% | ||

| 强增(D) | >11% | ||

| 三级区划 | 主周期 | 高频(Pa) | 2—8 a |

| 中高频(Pb) | 9—13 a | ||

| 中频(Pc) | 14—18 a | ||

| 中低频(Pd) | 19—25 a | ||

| 低频(Pe) | >25 a |

(3)分区方法

区划单元边界界定方法包括主导标志法、叠置法、地理相关分析法、景观制图法、聚类分析方法、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)分析方法等(赵松乔等,1979;刘燕华等,2005;郑度等,2005)。本研究综合采用主导标志法、叠置法和地理信息系统,结合数字高程模型(DEM)数据,参考中国地形,先单独对各个指标变化的边界进行确定,最后综合时用叠置法将这些指标进行叠加确定区域界线。根据有限的站点数据,对于连续数据的指标采用GIS空间插值方法确定区域界线,对于离散数据的指标叠加DEM数据,参考中国地形和同类型数据的集中程度,有明显地形变化的,以地形界线作为参考界线,没有明显地形变化的以不同类型站点的中间距离来划定界线。进行综合区划时,首先以一级指标界线为基础,叠加二级指标界线,再到三级指标界线,界线不重叠的,以上一级指标界线为准。

(4)区划结果

依据上述气候变化区划的原则、指标体系、分区界线确定方法和分区等级系统,本研究根据降水量变率变化区域差异将中国降水量变化划分为3个带,根据平均降水量变化划分10个区,根据周期变化特征划分35个亚区。具体区划结果见表 4和图 6。

|

| 图 6 中国年降水量变化区划方案Fig. 6 Scheme for the annual precipitation variation regionalization of China |

| 降水量变 率变化带 | 平均降水 量变化区 | 主周期变化 亚区编码 | 名称 | 特 征 |

| Ⅰ降水量 变率弱增 减混合带 | C1东南 降水量 弱增区 | ⅠC1Pb1 | 琼雷丘陵 主周期中 高频区 | 年降水量在950—2400 mm,年平均降水变率在19%—30%。 大部分站点平均降水量变化在0.11%—6.34%,平均变化为 3.19%;大部分站点降水量变率变化在-2.58%—0.35%, 平均变化为-1.87%。降水量周期以9—13 a为主。 |

| ⅠC1Pa1 | 闽粤台平 原主周期 高频区 | 年降水量在1100—2350 mm,年平均降水变率在15%—29%。 绝大多数站点平均降水量变化在0.58%—9.27%,平均变化 为3.23%;大部分站点降水量变率变化在-2.04%—2.91%, 平均变化为0.34%。降水量周期以2—8 a为主。 | ||

| ⅠC1Pb-c | 粤桂交界 主周期中 高频区 | 年降水量在1350—1950 mm,年平均降水变率在16%—21%。 大部分站点平均降水量变化在0.34%—3.30%,平均变化 为0.50%;绝大多数站点降水量变率变化在-1.05%— 2.67%,平均变化为1.26%。降水量周期以9—18 a为主。 | ||

| ⅠC1Pd | 桂北江南 主周期中 低频区 | 年降水量在1300—2050 mm,年平均降水变率在15%—22%。 绝大多数站点平均降水量变化在0.26%—7.68%,平均变化 为3.15%;绝大多数站点降水量变率变化在-2.85%— 2.19%,平均变化为0.30%。降水量周期以19—25 a为主。 | ||

| ⅠC1Pa2 | 大别山与 苏北平原 主周期高 频区 | 年降水量在700—1400 mm,年平均降水变率在19%—30%。 绝大多数站点平均降水量变化在0.51%—7.65%,平均变化 为2.45%;大部分站点降水量变率变化在-2.45%—2.71%, 平均变化为0.34%。降水量周期以2—8 a为主。 | ||

| ⅠC1Pb2 | 长江三角 洲主周期 中高频区 | 年降水量在1050—1500 mm,年平均降水变率在15%—23%。 绝大多数站点平均降水量变化在0.12%—10.11%,平均变化 为5.70%;大部分站点降水量变率变化在-2.18%—1.26%, 平均变化为-1.23%。降水量周期以9—13 a为主。 | ||

| B西南 降水量 弱减区 | ⅠBPa-c | 桂南主周 期高中 频区 | 年降水量在1100—2750 mm,年平均降水变率在15%—23%。 绝大多数站点平均降水量变化在-3.82%—-2.14%,平均变 化为-2.37 %;绝大多数站点降水量变率变化在-0.76%— 1.88%间,平均变化为1.62%。降水量周期以2—8和14— 18 a为主。 | |

| ⅠBPc | 云贵高原 主周期 中频区 | 年降水量在800—1650 mm,年平均降水变率在11%—20%。 大部分站点平均降水量变化在-4.64%—-0.22%,平均 变化为-2.88%;绝大多数站点降水量变率变化在-2.69%— 2.94%,平均变化为-0.11%。降水量周期以14—18 a为主。 | ||

| ⅠBPd | 黔东湘西 主周期中 低频区 | 年降水量在1000—1500 mm,年平均降水变率在12%—19%。 绝大多数站点平均降水量变化在-4.43%—-0.31%,平均 变化为-2.33%;绝大多数站点降水量变率变化在-1.20%— 0.75%,平均变化为0.38%。降水量周期以19—25 a为主。 | ||

| ⅠBPa | 四川盆地 主周期 高频区 | 年降水量在850—1750 mm,年平均降水变率在12%—26%。 大部分站点平均降水量变化在-4.29%—-0.26%,平均 变化为-3.31%;降水量变率变化在-2.79%—2.92%, 平均变化为0.59%。降水量周期以2—8 a为主。 | ||

| B西南 降水量 弱减区 | ⅠBPd-e | 秦巴山 主周期中 低频区 | 年降水量在550—900 mm,年平均降水变率在11%—25%。 大部分站点平均降水量变化在-4.96%—-0.18%,平均变 化为-3.82%;绝大多数站点降水量变率变化在-1.08 %— 2.69%,平均变化为1.57%。降水量周期以19—28 a为主。 | |

| ⅠBPa-b | 晋陕中部 主周期中 高频区 | 年降水量在500—600 mm,年平均降水变率在21%—23%。 平均降水量变化在-7.91%—-4.69%,平均变化为-6.74%; 绝大多数站点降水量变率变化在1.22%—2.22%,平均 变化为2.93%。降水量周期以2—13 a为主。 | ||

| C2青藏高原 降水量 弱增区 | ⅠC2Pa | 川西滇中 主周期 高频区 | 年降水量在550—2250 mm,年平均降水变率在11%—21%。 绝大多数站点平均降水量变化在1.02%—7.37%,平均 变化为1.73%;绝大多数站点降水量变率变化在-2.90% —2.99%,平均变化为0.37%。降水量周期以2—8 a为主。 | |

| ⅠC2Pb | 藏东滇西 主周期 中高频区 | 年降水量在300—1750 mm,年平均降水变率在13%—26%。 绝大多数站点平均降水量变化在0.62%—6.16%,平均 变化为3.90%;绝大多数站点降水量变率变化在-2.90% —2.74%,平均变化为0.07%。降水量周期以9—13 a为主。 | ||

| ⅠC2Pd-e | 青南藏中 主周期中 低频区 | 年降水量在50—600 mm,年平均降水变率在13%—43%。 大部分站点平均降水量变化在0.70%—9.89%,平均 变化为2.60%;大部分站点降水量变率变化在0.12%— 2.90%,平均变化为2.60%。降水量周期以19—28 a为主。 | ||

| D西昆仑 降水量 强增区 | ⅠDPa | 西昆仑山 主周期 高频区 | 年降水量在50—250 mm,年平均降水变率在24%—69%。 平均降水量变化在13.59%—29.92%,平均变化为21.16%; 降水量变率变化在-2.20%—12.29%,平均变化为4.60%。 降水量周期以2—8 a为主。 | |

| Ⅱ降水量变 率强减带 | A华北 降水量 强减区 | ⅡAPa | 华北主周 期高频区 | 年降水量在200—1050 mm,年平均降水变率在20%—37%。 大部分站点平均降水量变化在-18.83%—-5.02%,平均 变化为-6.45%;绝大部分站点降水量变率变化小于零, 近一半站点降水量变率变化在-9.69%—-3.17%, 平均变化为-2.97%。降水量周期以2—8 a为主。 |

| B蒙中降水 量弱减区 | ⅡBPa | 蒙中主周 期高频区 | 年降水量在150—650 mm,年平均降水变率在15%—38%。 大部分站点平均降水量变化在-4.60%—-0.14%, 平均变化为-2.19%;大部分站点降水量变率变化在 -13.24%—-3.80%,平均变化为-4.23%。 降水量周期以2—8 a为主。 | |

| C西北降水 量弱增区 | ⅡCPa | 祁连山主 周期高频区 | 年降水量在100—500 mm,年平均降水变率在13%—28%。 绝大多数站点平均降水量变化在1.16%—8.87%, 平均变化为3.97%;绝大部分站点降水量变率变化在 -7.48%—-0.23%,平均变化为-2.02%。 降水量周期以2—8 a为主。 | |

| ⅡCPc-d | 阿拉善域 河西走廊 主周期中 低频区 | 年降水量在50—200 mm,年平均降水变率在21%—56%。 大部分站点平均降水量变化在0.60%—9.34%, 平均变化为1.70%;绝大多数站点降水量变率变化在 -16.72%—-4.18%,平均变化为-5.78%。 降水量周期以14—25 a为主。 | ||

| C西北降水 量弱增区 | ⅡCPe | 阿尔金山 北柴达木 主周期 低频区 | 年降水量在15—400 mm,年平均降水变率在16%—56%。 绝大多数站点平均降水量变化在1.79%—8.73%, 平均变化为6.53%;大部分站点降水量变率变化在 -13.48%—-7.30%,平均变化为-4.88%。 降水量周期以25—34 a为主。 | |

| ⅡCPc | 柴达木卡 不卡平原主 周期中频区 | 年降水量在50—550 mm,年平均降水变率在13%—48%。 绝大多数站点平均降水量变化在1.06%—8.86%, 平均变化为7.87%;绝大多数站点降水量变率变化在 -11.69%—-1.76%,平均变化为-3.17%。 降水量周期以14—18 a为主。 | ||

| D西北降水 量强增区 | ⅡDPd | 东昆仑山 主周期中 低频区 | 年降水量在50 mm左右,年平均降水变率在69%左右。 平均降水量变化为25.49%,降水量变率变化为-11.99%。 降水量周期以19—25 a为主。 | |

| ⅡDPc | 东塔里木 盆地主周期 中频区 | 年降水量在25—35 mm,年平均降水变率在53%—75%。 平均降水量变化在11.55%—50.09%,平均变化为18.58%; 绝大多数站点降水量变率变化在-8.31%—-7.30%, 平均变化为-5.28%。降水量周期以14—18 a为主。 | ||

| ⅡDPa1 | 西塔里木 盆地主周期 高频区 | 年降水量在50—100 mm,年平均降水变率在37%—47%。 绝大多数站点平均降水量变化在12.87%—36.22%, 平均变化为24.38%;绝大多数站点降水量变率变化在 -18.50%—-3.26%,平均变化为-6.08%。 降水量周期以2—8 a为主。 | ||

| ⅡDPb-d1 | 南天山 主周期中 高低频区 | 年降水量在15—500 mm,年平均降水变率在17%—58%。 大部分站点平均降水量变化在16.03%—26.88%,平均变化 为16.18%;降水量变率变化在-4.94%—4.99%,平均变化 为-0.25%。降水量周期以9—13 a和19—25 a为主。 | ||

| ⅡDPa2 | 北天山准 噶尔盆地 主周期 高频区 | 年降水量在150—300 mm,年平均降水变率在25%—32%。 大部分站点平均降水量变化在15.86%—16.99%, 平均变化为12.88%;降水量变率变化在-0.77%—6.31%, 平均变化为2.66%。降水量周期以2—8 a为主。 | ||

| ⅡDPb-c | 西准噶尔 西部主周期 中高频区 | 年降水量在100—250 mm,年平均降水变率在27%—34%。 平均降水量变化在15.37%—24.53%,平均变化为18.46%; 降水量变率变化在-3.56%—3.03%,平均变化为-0.33%。 降水量周期以9—18 a为主。 | ||

| ⅡDPb-d2 | 阿尔泰山 主周期中 高低频区 | 年降水量在100—300 mm,年平均降水变率在27%—30%。 绝大多数站点平均降水量变化在13.60%—21.33%, 平均变化为14.81%;绝大多数站点降水量变率变化在 -9.12%—-3.16%,平均变化为-4.37%。 降水量周期以9—13 a和19—25 a为主。 | ||

| Ⅲ降水量变 率强增带 | B蒙东降水 量弱减区 | ⅢBPb | 辽河下游辽 东丘陵主周 期中高频区 | 年降水量在550—1100 mm,年平均降水变率在18%—30%。 大部分站点平均降水量变化在-4.75%—-0.64%, 平均变化为-2.26%;绝大多数站点降水量变率变化在 0.12%—9.97%,平均变化为3.16%。 降水量周期以9—13 a为主。 |

| ⅢBPa | 呼伦贝尔西 辽河平原 主周期 高频区 | 年降水量在250—600 mm,年平均降水变率在18%—38%。 大部分站点平均降水量变化在-4.92%—-0.31%, 平均变化为-2.51%;绝大多数站点降水量变率变化在 3.10%—14.42%,平均变化为5.39%。 降水量周期以2—8 a为主。 | ||

| Ⅲ降水量变 率强增带 | B蒙东降水 量弱减区 | ⅢBPd | 锡林郭勒 高平原 主周期 中低频区 | 年降水量在150—350 mm,年平均降水变率在25%—34%。 绝大多数站点平均降水量变化在-4.62%—-1.43%, 平均变化为-1.90%;降水量变率变化在0.26%—6.14%, 平均变化为3.07%。降水量周期以19—25 a为主。 |

| C东北降水 量弱增区 | ⅢCPb1 | 长白山与 南松辽平 原主周期 中高频区 | 年降水量在500—900 mm,年平均降水变率在15%—20%。 绝大多数站点平均降水量变化在1.25%—5.64%,平均变化 为1.80%;绝大多数站点降水量变率变化在0.84%—5.83%, 平均变化为1.89%。降水量周期以9—13 a为主。 | |

| ⅢCPe | 兴安岭与 牡丹江流 域主周期 低频区 | 年降水量在350—700 mm,年平均降水变率在17%—28%。 绝大多数站点平均降水量变化在0.10%—7.74%,平均变化 为2.09%;大部分降水量变率变化在0.48%—16.64%, 平均变化为1.67%。降水量周期以25—39 a为主。 | ||

| ⅢCPb2 | 三江与东 松嫩平原 主周期中 高频区 | 年降水量在400—650 mm,年平均降水变率在19%—25%。 绝大多数站点平均降水量变化在0.25%—8.12%,平均变化 为2.28%;绝大多数站点降水量变率变化在0.16%—5.28%, 平均变化为1.02%。降水量周期以9—13 a为主。 |

(1)目前,尚未对中国的降水量变化做过系统的区划工作。本研究运用滑动概率分布模型、Mann-Kendall检验法和小波分析方法,结合中国地形特点,从降水量均值的变化、变率的变化、频率分布形式的变化、突变特征以及周期变化特征5个方面来分析中国降水量的变化特征及其区域分异,构建了具体的指标体系,对中国降水量变化进行区划,将中国划分为3个变率变化带、10个平均降水量变化区、35个周期变化亚区。指标的划分标准根据各个指标区域分异规律确定,坚持同一类型集中成区的原则,虽然未对划分标准的合理性做深入分析,但由区域分异规律来确定,实际是对气候内在规律的反映。指标选取比较全面,单纯考虑降水量的变化特征,没有与其成因密切联系,因此属于经验型区划。但是从动态变化的角度,该思路和方法可以推广应用到其他气候要素的分区研究。

(2)气候变化实际是不稳定的,但本研究做了30年稳定性假设,以简化研究的问题。由于只有50年的数据,滑动平均的方法可以使不稳定的时间序列趋于稳定,假设中间5年是两个稳定状态的过渡时期,纳入到前后两个时间序列中,分析前后相邻时段差值的地域分异,以此说明前后30年差值对整个50年时期地域分异特征的代表性。

(3)降水量均值变化的区域差异以经度地带性特征最明显,这很可能与海陆热力差异变化及其通过改变大气环流而对降水量的影响有关。与其他学者的相关研究(施雅风等,2003;左洪超等,2004;任国玉等,2005;靳立亚等,2005)比较发现,本研究的平均降水量变化结果与已有的研究基本吻合。有不少学者对降水量变化的原因进行探究,认为降水量变化分布与东亚季风气候系统的各成员变异密切相关(黄荣辉等,2006)。华北降水量减少主要是由于夏季雨日,尤其是夏季暴雨雨日减少造成的(郝立生,2011)。新疆地区降水量增多主要是因为大气环流的调整利于西北地区北风减弱,南风增强,这样北风和西风输送的水汽增强,有利于凝结降水(李栋梁等,2003)。

(4)降水量变率变化的区域分异具有明显的纬度地带性特征,这很有可能是高低纬度环流带及其相互作用影响区的不稳定性造成的。西北大部分地区、华北西部和南部、西南东部和中部以及长江中下游等地区降水量变率有所减小,这些地区降水量平均统计的可靠度增大,利于提高降水量预测的准确性,旱涝灾害发生的频率有所减小;东北、华北东北部、青藏高原大部分地区、秦岭、江南西部以及华南大部分地区降水量变率有所增大,降水量不稳定性增加,可靠度减小,增大了降水量预测的难度,旱涝灾害发生的频率有所增加。

(5)中国年降水量大多数服从正态分布,频率分布形式有变化,即不稳定正态分布站点分布比较分散,主要分布在西北、华北、华中和东部沿海等区域。目前还未有相关研究针对年降水量的正态性影响因素做具体分析,根据曹杰等(2002)、方建刚等(2009)、夏权等(2013)学者推测认为,基本符合正态分布区域的气候基本属于季风性气候,而偏离正态分布的西北、华北等区域气候基本是大陆性气候。降水量正态性较差的地区,可能与分布不均的局地性极端强降水有关,这些区域气候变化敏感和极端降水事件多发,也可能与气候影响因子复杂以及地形地貌有关。

(6)中国降水量发生突变时间存在区域差异,但多集中于20世纪60年代。符淙斌(1994)认为20世纪60年代的气候突变,降水场主要特征是梅雨期缩短,夏季风强度减弱。李崇银(1999)等认为北大西洋涛动和北太平洋涛动的主要振荡周期由20世纪60年代以前的3—4 a变成了8—15 a,即其振幅在60年代发生了明显的增大。因此,60年代的气候突变与北大西洋涛动和北太平洋涛动的异常有密切关系。钟军(2013)也对中国降水量突变作分析,得出发生突变的站点数与本研究结果存在一定差异,主要原因可能是使用Mann-Kendall检验法判断突变点存在一定人为主观性(符淙斌,1994),但突变后区域降水量的变化趋势与本研究结果一致。

(7)中国大多数区域存在3—5、7—13、18—24 a的周期尺度特征,周期的长度和波动的强弱随时间发生变化,区域差异与地形等非地带因子关系密切,说明周期变化的区域分异很可能与地-气耦合(特别是海-气耦合)的变化有关。王澄海等(2012)选取了中国8个气候区的代表站,对其近50年降水量变化的准周期性特征进行研究,指出中国大部分气候区的降水年际变化以高频(3—5 a)变化为主,主要是准3—4 a和准7—12 a两个振荡周期,这一结果与本研究一致。

5 结论(1)中国年降水量在绝大多数地区和绝大部分时段都服从正态分布,虽然其偏度系数和峰度系数也随时间有一定的变化,但大都未超出正态分布的阈值,其频率分布形式变化不明显。降水量均值变化和变率变化的地域分异特征明显不同,前者主要表现出经度地带性的分异特征,后者主要表现出纬度地带性的分异特征,这些分异特征说明二者的原因和机制有较大差异,也为降水量变化区划奠定了基础。

(2)中国降水量发生突变时间存在区域差异,但多集中于20世纪60年代。突变后降水量呈增多趋势的主要分布在西北和东部沿海地区,突变后降水量呈减小趋势的主要分布在西南和华北大部分地区以及东北局部地区。

(3)中国年降水量变化存在多尺度的周期性波动,绝大多数区域存在3—5、7—13、18—24 a的周期尺度特征,周期的长度和波动的强弱随时间发生变化,且存在区域差异,其中主周期比较稳定,往往存在于整个研究期,而非主周期则相当不稳定,往往会出现低频化或高频化转换,区域差异性与地形等非地带因子关系密切,山区和高原区低频波动较显著;低平地区高频波动较明显。

(4)中国降水量变化特征存在明显的区域差异,可以将中国划分为3个变率变化带、10个平均降水量变化区、35个周期变化亚区。一定程度上能为各区域制定适应降水量变化的对策提供依据,同时也为各区域中长期的气候分析、研究和预测提供科学依据,为各区域的工农业生产提供基础性的气候变化资料。同时,该方案的完成也为其他气候要素的分区研究提供了思路和方法。

| 曹杰, 陶云. 2002. 中国的降水量符合正态分布吗? 自然灾害学报, 11(3):115-120. Cao J, Tao Y. 2002. Does the rainfall in China fit the normal distribution? J Nat Disasters, 11(3):115-120 (in Chinese) |

| 曹经福, 江志红, 任福民等. 2013. 广义线性统计降尺度方法模拟日降水量的应用研究. 气象学报, 71(1):167-175. Cao J F, Jiang Z H, Ren F M, et al. 2013. An application of the generalized linear statistical downscaling method to simulating daily precipitation. Acta Meteor Sin, 71(1):167-175 (in Chinese) |

| 陈兴芳, 赵振国. 2000. 中国汛期降水预测研究及应用. 北京:气象出版社, 8-9. Chen X F, Zhao Z G. 2000. Precipitation Forecast Research and Application in Flood Season of China. Beijing:China Meteorological Press, 8-9 (in Chinese) |

| 丁一汇, 张莉. 2008. 青藏高原与中国其他地区气候突变时间的比较. 大气科学, 32(4):794-805. Ding Y H, Zhang L. 2008. Intercomparison of the time for climate abrupt change between the Tibetan Plateau and other regions in China. Chinese J Atmos Sci, 32(4):794-805 (in Chinese) |

| 丁裕国, 申红艳, 江志红等. 2009. 气候概率分布理论及其应用新进展. 气象科技, 37(3):257-262. Ding Y G, Shen H Y, Jiang Z H, et al. 2009. Advances in theory and application of climatic probability distribution. Meteor Sci Technol, 37(3):257-262 (in Chinese) |

| 方建刚, 毛明策, 程肖侠. 2009. 陕西降水的正态分布特征分析. 西北大学学报(自然科学版), 39(1):131-136. Fang J G, Mao M C, Cheng X X. 2009. The analysis of statistics distribution characteristics on precipitation in Shaanxi. J Northwest Univ, 39(1):131-136 (in Chinese) |

| 符淙斌. 1994. 气候突变现象的研究. 大气科学, 18(3):373-384. Fu C B. 1994. Studies on the observed abrupt climatic change. Chinese J Atmos Sci, 18(3):373-384 (in Chinese) |

| 郭军, 任国玉, 李明财. 2010. 环渤海地区极端降水事件概率分布特征. 气候与环境研究, 15(4):425-432. Guo J, Ren G Y, Li M C. 2010. Characteristics of the probability distribution of the extreme precipitation events around the Bohai Bay. Clim Environ Res, 15(4):425-432 (in Chinese) |

| 郝立生. 2011. 华北降水时空变化及降水量减少影响因子研究[D]. 南京:南京信息工程大学, 1-148. Hao L S. 2011. Spatial-temporal variation of the precipitation in North China and the impact factors of precipitation reduction[D]. Nanjing:Nanjing University of Information Science and Technology, 1-148 (in Chinese) |

| 郝志新, 郑景云, 葛全胜. 2007. 黄河中下游地区降水变化的周期分析. 地理学报, 62(5):537-544. Hao Z X, Zheng J Y, Ge Q S. 2007. Precipitation cycles in the middle and lower Yellow River. Acta Geography Sin, 62(5):537-544 (in Chinese) |

| 胡德强, 陆日宇, 苏秦等. 2014. 盛夏四川盆地西部地区降水年际变化及其对应的环流异常. 大气科学, 38(1):13-20. Hu D Q, Lu R Y, Su Q, et al. 2014. Interannual variation in the mid-summer rainfall over the western Sichuan Basin and the associated circulation anomalies. Chinese J Atmos Sci, 38(1):13-20 (in Chinese) |

| 胡利平, 姚延锋, 裴古娥等. 2009. 天水地区近50年气温与降水变化特征. 地理科学进展, 28(4):651-656. Hu L P, Yao Y F, Pei G E, et al. 2009. Changes on temperature and precipitation characteristics in Tianshui of Gansu Province during the past 50 years. Progress Geogr, 28(4):651-656 (in Chinese) |

| 黄嘉佑. 2004. 气象统计分析与预报方法(第三版). 北京:气象出版社, 298pp. Huang J Y. 2004. Statistical Analysis and Forecasting Method in Meteorology (Ⅲ). Beijing:China Meteorological Press, 298pp (in Chinese) |

| 黄荣辉, 蔡榕硕, 陈际龙等. 2006. 我国旱涝气候灾害的年代际变化及其与东亚气候系统变化的关系. 大气科学, 30(5):730-743. Huang R H, Cai R S, Chen J L, et al. 2006. Interdecadal variations of drought and flooding disasters in China and their association with the East Asian climate system. Chinese J Atmos Sci, 30(5):730-743 (in Chinese) |

| 姜彤, 苏布达, Gemmer M. 2008. 长江流域降水极值的变化趋势. 水科学进展, 19(5):650-655. Jiang T, Su B D, Gemmer M. 2008. Trends in precipitation extremes over the Yangtze River basin. Adv Water Sci, 19(5):650-655 (in Chinese) |

| 江志红, 丁裕国. 1994. 近40年我国降水量年际变化的区域性特征. 南京气象学院学报, 17(1):73-78. Jiang Z H, Ding Y G. 1994. Regional features of interannual variation of rainfall over China over the past 4 decades. J Nanjing Inst Meteor, 17(1):73-78 (in Chinese) |

| 靳立亚, 符娇兰, 陈发虎. 2005. 近44年来中国西北降水量变化的区域差异以及对全球变暖的响应. 地理科学, 25(5):567-572. Jin L Y, Fu J L, Chen F H. 2005. Spatial differences of precipitation over Northwest China during the last 44 years and its response to global warming. Sci Geogr Sin, 25(5):567-572 (in Chinese) |

| 李崇银, 李桂龙. 1999. 北大西洋涛动和北太平洋涛动的演变与20世纪60年代的气候突变. 科学通报, 44(16):1765-1769. Li C Y, Li G L. 1999. Variation of the NAO and NPO associated with climate jump in the 1960s. Chin Sci Bull, 44(21):1983-1987 |

| 李栋梁, 魏丽, 蔡英等. 2003. 中国西北现代气候变化事实与未来趋势展望. 冰川冻土, 25(2):135-142. Li D L, Wei L, Cai Y, et al. 2003. The present facts and the future tendency of the climate change in Northwest China. J Glaciol Geocryol, 25(2):135-142 (in Chinese) |

| 刘国华, 傅伯杰. 1998. 生态区划的原则及其特征. 环境科学进展, 6(6):69-72. Liu G H, Fu B J. 1998. The principle and characteristics of ecological regionalization. Adv Environ Sci, 6(6):69-72 (in Chinese) |

| 刘洪兰, 张强, 胡文超等. 2013. 1961-2011年西北地区春季降水变化特征及其空间分异性. 冰川冻土, 35(4):857-864. Liu H L, Zhang Q, Hu W C, et al. 2013. The changing characteristics of spring precipitation in Northwest China and their spatial differentiation during 1961-2011. J Glaciol Geocryol, 35(4):857-864 (in Chinese) |

| 刘通易, 吴立广, 张娇艳等. 2013. 1965-2010年7-9月影响中国的热带气旋降水变化趋势分析. 气象学报, 71(1):63-75. Liu T Y, Wu L G, Zhang J Y, et al. 2013. Analysis of tropical cyclone precipitation changes in China in July-September during 1965-2010. Acta Meteor Sin, 71(l):63-75 (in Chinese) |

| 刘燕华, 郑度, 葛全胜等. 2005. 关于开展中国综合区划研究若干问题的认识. 地理研究, 24(3):321-329. Liu Y H, Zheng D, Ge Q S. 2005. Problems on the research of comprehensive regionalization in China. Geogr Res, 24(3):321-329 (in Chinese) |

| 马音, 陈文, 冯瑞权等. 2012. 我国东部梅雨期降水的年际和年代际变化特征及其与大气环流和海温的关系. 大气科学, 36(2):397-410. Ma Y, Chen W, Feng R Q, et al. 2012. Interannual and interdecadal variations of precipitation over eastern China during meiyu season and their relationships with the atmospheric circulation and SST. Chinese J Atmos Sci, 36(2):397-410 (in Chinese) |

| 秦爱民, 钱维宏. 2006. 近41年中国不同季节降水气候分区及趋势. 高原气象, 25(3):495-502. Qin A M, Qian W H. 2006. The seasonal climate division and precipitation trends of China in recent 41 years. Plateau Meteor, 25(3):495-502 (in Chinese) |

| 任国玉, 郭军, 徐铭志等. 2005. 近50年中国地面气候变化基本特征. 气象学报, 63(6):942-956. Ren G Y, Guo J, Xu M Z, et al. 2005. Climate changes of China's mainland over the past half century. Acta Meteor Sin, 63(6):942-956 (in Chinese) |

| 史培军, 孙劭, 汪明等. 2014. 中国气候变化区划(1961-2010年). 中国科学:地球科学, 44(10):2294-2306. Shi P J, Sun S, Wang M, et al. 2014. Climate change regionalization in China (1961-2010). Sci China Earth Sci, 57(11):2676-2689 |

| 施雅风, 沈永平, 李栋梁等. 2003. 中国西北气候由暖干向暖湿转型的特征和趋势探讨. 第四纪研究, 23(2):152-164. Shi Y F, Shen Y P, Li D L, et al. 2003. Discussion on the present climate change from warm-dry to warm wet in Northwest China. Quat Sci, 23(2):152-164 (in Chinese) |

| 司波, 余锦华, 丁裕国. 2012. 四川盆地短历时强降水极值分布的研究. 气象科学, 32(4):403-410. Si B, Yu J H, Ding Y G. 2012. Research on extreme value distribution of short-duration heavy precipitation in the Sichuan Basin. J Meteor Sci, 32(4):403-410 (in Chinese) |

| 王澄海, 李健, 李小兰等. 2012. 近50 a中国降水变化的准周期性特征及未来的变化趋势. 干旱区研究, 29(1):1-10. Wang C H, Li J, Li X L, et al. 2012. Analysis on quasi-periodic characteristics of precipitation in recent 50 years and trend in next 20 years in China. Arid Zone Research, 29(1):1-10 (in Chinese) |

| 王文春, 张冬峰. 1994. 我国降水的气候分区. 山西气象, (3):39-42. Wang W C, Zhang D F. 1994. The climatic regionalization of precipitation in China. Shanxi Meteor, (3):39-42 (in Chinese) |

| 夏权, 马敏劲, 李艳等. 2013. 黄河上中游降水正态性与稳定性分析. 资源科学, 35(7):1455-1462. Xia Q, Ma M J, Li Y, et al. 2013. Normality and stability of precipitation in the upper and middle reaches of the Yellow River. Resour Sci, 35(7):1455-1462 (in Chinese) |

| 徐国昌, 姚辉. 1989. 我国降水量的模糊聚类分区. 气象, 15(9):13-17. Xu G C, Yao H. 1989. Classification of precipitations in China by fuzzy cluster method. Meteor Mon, 15(9):13-17 (in Chinese) |

| 杨小波, 陈丽娟, 刘芸芸. 2011. 我国降水和气温的分级概率时空分布特征. 应用气象学报, 22(5):513-524. Yang X B, Chen L J, Liu Y Y. 2011. Spatial and temporal distributions of probability classification of precipitation and temperature anomalies over China. J Appl Meteor Sci, 22(5):513-524(in Chinese) |

| 么枕生. 1963. 气候统计. 北京:科学出版社, 191-194. Yao Z S. 1963. Climate Statistics. Beijing:Science Press, 191-194 (in Chinese) |

| 张顺谦, 马振峰. 2011. 1961-2009年四川极端强降水变化趋势与周期性分析. 自然资源学报, 26(11):1918-1929. Zhang S Q, Ma Z F. 2011. Change tendency and cyclicity analysis of extreme precipitation over Sichuan Province during 1961-2009. J Nat Resour, 26(11):1918-1929 (in Chinese) |

| 张顺谦, 马振峰, 陈文秀等. 2014. 西南地区秋绵雨变化趋势与周期性特征的区域差异. 自然资源学报, 36(2):275-284. Zhang S Q, Ma Z F, Chen W X, et al. 2014. Area-differentiation of changing trend and periodic characteristics of autumn continous rainy days in Southwest China. J Nat Resour, 36(2):275-284 (in Chinese) |

| 赵松乔, 陈传康, 牛文元. 1979. 近三十年来我国综合自然地理学的进展. 地理学报, 34(3):187-199. Zhao S Q, Chen C K, Niu W Y. 1979. Thirty years in integrated physical geography in People's Republic of China. Acta Geogr Sin, 34(3):187-199 (in Chinese) |

| 郑度, 葛全胜, 张雪芹等. 2005. 中国区划工作的回顾与展望. 地理研究, 24(4):330-344. Zheng D, Ge Q S, Zhang X Q, et al. 2005. Regionalization in China:Retrospect and prospect. Geogr Res, 24(4):330-344 (in Chinese) |

| 钟军. 2013. 中国降水的时空和概率分布特征[D]. 南京:南京信息工程大学, 1-57. Zhong J. 2013. Temporal-spatial and probability of distribution of precipitation in China[D]. Nanjing:Nanjing University of Information Science and Technology, 1-57 (in Chinese) |

| 朱乾根, 陈晓光. 1992. 我国降水自然区域的客观划分. 南京气象学院学报, 15(4):467-475. Zhu Q G, Chen X G. 1992. Objective division of natural rainfall regions in China. J Nanjing Inst Meteor, 15(4):467-475 (in Chinese) |

| 左洪超, 吕世华, 胡隐樵. 2004. 中国近50年气温及降水量的变化趋势分析. 高原气象, 23(2):238-244. Zuo H C, Lü S H, Hu Y Q. 2004. Variations trend of yearly mean air temperature and precipitation in China in the last 50 years. Plateau Meteor, 23(2):238-244 (in Chinese) |

| Hanson L S, Vogel R. 2008. The probability distribution of daily rainfall in the United States. ASCEEWRI, World Water & Environmental Resources Congress 2008, Hawaii |

| Katz R W. 1977. Precipitation as a Chain-dependent process. J Appl Meteor, 16(7):617-676 |

| Su B D, Xiao B, Zhu D M, et al. 2005. Trends in frequency of precipitation extremes in The Yangtze River basin, China:1960-2003. Hydrol Sci J, 50(3):479-492 |

| Metz B, Davidson O, Bosch P R, et al. 2007. Summary for Policy Makers. Climate Change 2007//Solomon S, Qin D, Manning M, et al. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge:Cambridge University Press |

| Rodrigo F S, Trigo R M. 2007. Trends in daily rainfall in the Iberian Peninsula from 1951 to 2002. Int J Climatol, 27(4):513-529 |

2016, Vol. 74

2016, Vol. 74