中国气象学会主办。

文章信息

- 王晓娟, 龚志强, 沈柏竹, 封国林. 2013.

- WANG Xiaojuan, GONG Zhiqiang, SHEN Baizhu, FENG Guolin. 2013.

- 近50年中国区域性极端低温事件频发期的气候特征对比分析研究

- A comparative study of the climatic characteristics of the periods of frequent occurrence of the regional extreme low temperature events in China in the recent 50 years

- 气象学报, 71(6): 1061-1073

- Acta Meteorologica Sinica, 71(6): 1061-1073.

- http://dx.doi.org/10.11676/qxxb2013.095

-

文章历史

- 收稿日期:2013-02-05

- 改回日期:2013-09-06

2. 常熟理工学院物理与电子工程学院, 常熟, 215500;

3. 国家气候中心, 北京, 100081

2. College of Physics and Electronic Project, Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, China;

3. National Climate Center, Beijing 100081, China

近几年,随着极端气候事件研究的深入,由站点或格点的极值分析向时间和空间两个角度并重的方向发展,开展了对时空群发性极端事件(封国林等,2011; Tu et al,2011),区域性极端事件(Ren et al,2012; Zhang et al,2011)等的研究。区域性极端低温事件(Regional Extreme Low Temperature Events,RELTE),也称持续性低温冷害,一般都具有空间范围广、持续时间长、强度大、引起的灾害损失大等特点。自2008年1月,中国南方发生罕见低温雨雪冰冻灾害以来,已连年发生了多次持续时间长、综合影响范围广的区域性极端低温事件,引起了广泛的关注并成为近年来的研究热点(陶诗言等,2008; 丁一汇等,2008; Zhou et al,2009;Dai et al,2005)。此类事件与冷空气或寒潮具有一定的相似性,如温度偏低,影响范围出现移动等。但也有不同点:寒潮爆发明显表现为 1—2 d 的强冷空气降温过程,其后气温又会逐渐上升。而区域性极端低温事件的时间持续相对更长(最长可以超过30 d),事件本身可能包含多次寒潮或冷空气过程等(张宗婕等,2012;Peng et al,2011;施能,1996)。区域性极端低温事件的发生可能会经历不同的降温过程,如一开始低温事件可能由寒潮降温引发,并不断有冷空气补充而来,或缓慢降温达到持续性低温标准。因此,区域性极端低温事件形成的物理机制等,可能与寒潮或冷空气过程具有不同的特征。

对区域性极端低温事件的检测和分析等方面的研究主要有:龚志强等(2012)在区域性极端事件客观识别技术(Ren et al,2012)的基础上,改进并形成了区域性极端低温事件客观识别技术,建立了相应的区域性极端低温事件库;在此基础上,王晓娟等(2009,2012)从空间分布和时间变化趋势等角度研究了区域性极端低温事件的时空变化特征,并揭示了近50年来区域性极端低温事件总体的变化趋势;张宗婕等(2012)通过大气变量物理分解的方法(钱维宏,2012),提取出对极端事件有指示意义的天气尺度扰动信号,对中国冬半年区域持续性低温事件的前期信号进行了研究;Bueh等(2011a)对中国冬季区域性极端低温事件的典型大尺度环流特征进行了分析,认为位于对流层中层,欧亚大陆尺度的一对沿东北—西南方向倾斜的槽-脊是中国冬季区域性极端低温事件的重要环流模态。龚志强等(2013)研究了欧亚500 hPa高度场关键区异常配置与中国冬季区域极端低温事件的联系。

值得注意的是,在全球变暖的背景下,亚洲及中国大部分地区的温度呈显著增高的趋势(唐国利等,2009;赵宗慈等,2005),中国北方大部分地区的低温日数呈明显减少的趋势(Zhai et al,1999)。近50年来,区域性极端低温事件在总体上呈减弱的趋势,尤其是20世纪80年代中期以来,中国区域在40°N附近的区域性极端低温事件频发带显著减弱;但2000年以来区域性极端低温事件的发生频率和强度等较20世纪80—90年代则有所增强;特别是自2008年以来,北半球范围内区域性极端低温事件频繁发生,且持续时间长,影响范围广(王晓娟等, 2009,2012; 沈柏竹等,2011)。2010年冬季和2011年冬季,中国均发生了持续时间长、覆盖范围广的区域性极端低温事件。全球变暖背景下区域性极端低温事件的频繁发生,是当前面临的新的科学问题,需要开展相关的诊断分析研究工作。沈柏竹等(2012)指出,2006年以来北极涛动指数呈较明显的下降趋势,北半球、亚洲区极涡面积指数呈显著的上升趋势,这是有利于欧亚大陆近几年连续冬季气温异常偏低的年代际背景。那么当前区域性极端低温事件的频发究竟是一种年际的振荡特征,还是已经出现了年代际变化的特征,对于这个问题的研究目前还尚未涉及。因此,本研究在区域性极端低温事件客观识别技术的基础上,根据近50年来区域性极端低温事件的总体演化特征,分别选取了20世纪60年代中期、70年代中期、90年代初期、21世纪初期以及2008—2011年这5个典型时段,对这些频发时段的大气内部环流和北太平洋海表温度等进行了合成分析和比较,试图从主要的环流背景中寻找其特征,进而为了解当前区域性极端低温事件频发期可能具有的新特征提供一定的参考。2 资料和方法2.1 资 料

本研究所用的资料包括:(1)逐日的500 hPa位势高度场(Z500)、表面大气气温(TSA)、海平面气压(ps)以及850 hPa风场资料(V850),均来自NCEP/NCAR的逐日资料。资料的水平分辨率为2.5°×2.5°,垂直分辨率为17层。(2)中国冬季区域性极端低温事件所用逐日最低气温资料来源是:中国国家气象信息中心发布的经过质量控制的731站点的逐日最低气温资料,研究的时段是1960—2011年的当年11月至次年3月。(3)1961—2012年NOAA ERSST的逐月海面温度资料(Smith et al,2003),分辨率为2°×2°。(4)逐日北极涛动指数,来自CPC网站(ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/cwlinks)。

2.2 方 法区域性极端低温事件的识别采用Ren等(2012)、龚志强等(2009,2012)发展的区域性极端低温事件客观识别技术。首先,对单日极端低温事件进行空间区域识别,进而识别临时事件和低温带的重合信息,对每日临时事件和低温带的信息进行整合识别得到1960—2011年区域性极端低温事件库。

一次区域性极端低温事件的综合强度和影响不仅要考虑事件的空间特征,还要考虑其时间特征。描述事件过程的指标主要包括:过程极端值(Q)、过程累计强度(L)、累计影响面积(A)、最大影响面积(Amax)和持续天数(N)。事件综合指数(Z)是为了更好地刻画事件的整体影响和强度,综合考虑了各个单一指标的影响而构建的,它能够综合刻画多项指标的特征。其计算公式为

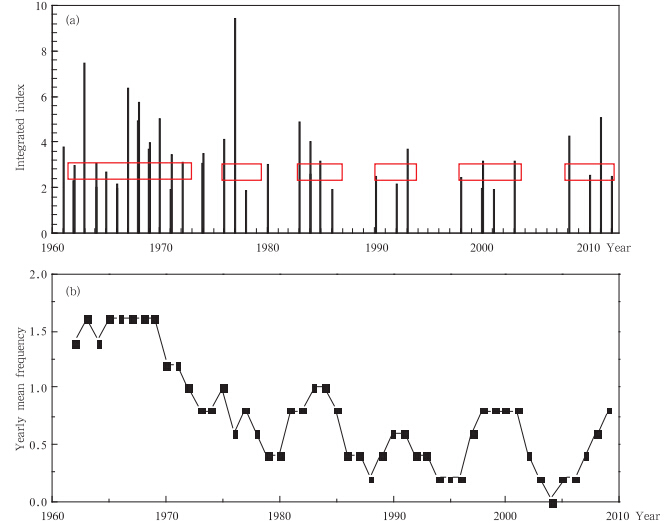

从概率的角度考虑,近50年中10 a一遇的极端异常事件发生的次数约为5次,如果以10%作为极端异常事件的划分标准,则这类综合影响较大的异常事件约为50次。因此,选择了综合指数排序最靠前的50次区域性极端低温事件进行分析,与此对应的综合指数的划分阈值为1.85。同时考虑到2008年以来发生的区域性极端低温事件持续时间都在12 d以上,为了增加可比性,主要研究持续12 d以上,且综合指数在1.85以上的区域性极端低温事件,共计41次,图 1a给出了此类区域性极端低温事件的历年发生情况。从图 1a可以看出:近50年来,发生持续时间长、综合影响范围广的区域性低温事件总体上呈减弱的趋势。特别是20世纪80年代中期以来,不管是事件发生的频次还是强度都有明显的减弱。但是自2008年以来,已连续3 a发生了持续时间12 d以上、影响较大的区域性极端低温事件,特别是2011年1月发生的中国全国型区域性低温事件,是1977年以来综合指数最强的一次事件。同时,这种连续3 a以上出现强度较大的区域性极端低温事件的情况,自20世纪80年代中期以来,仅在20世纪90年代初和2000年前后各出现了一次。针对图 1a的情况,取5 a滑动窗口,采用滑动平均的方法计算得到此类区域性极端低温事件的年均发生频次曲线(图 1b)。年均发生频次表征了每个5 a内的事件频发特征。通过该曲线可以看到:整个20世纪60年代发生重大低温事件的频次都稳定维持在较高的值,70年代开始年均频次有所下降,但依旧维持一个较大值;70年代末期年均频次出现一个波谷,但在80年代中期,20世纪90年代初期和2000年前后出现了3次年均频次的波动,但每次峰值期的持续时间仅3—4 a,不具有年代际特征;在21世纪最初10年中期年均频次降至最低值,之后又出现了增大的趋势,并且,在2011年达到一个较大值。由此可见,与20世纪80年代中期、90年代初和21世纪最初10年初等时期的频发相比,20世纪60年代具有显著的不同,更大程度表现为年代际特征。基于上述分析,为了比较当前区域性极端低温事件频发期与历史上其他频发期气候特征的异同点,参考年均频次的几个极大值时段,分别选取了连续3 a发生持续时间12 d以上的区域性极端低温事件的5个典型时段(20世纪60年代中期、70年代中期、90年代初期、21世纪最初10年初期以及2008—2011年)进行比较。为了增加可比性,20世纪60和70年代也分别挑选了满足条件的3 a。各时段发生区域性极端低温事件的具体信息如表 1所列。

|

| 图 1 持续天数12 d以上,综合指数1.85以上的区域性极端低温事件的历年发生情况(a)和区域性极端低温事件的5 a滑动窗口的年均发生频次曲线(b)(图中的方框表示区域性极端低温事件的频发时段) Fig. 1 Annual occurrence(a) and yearly mean frequency in a 5 a window(b)of RELTEs with duration more than 12 days and integrated index more than 1.85 during 1960-2011(boxes in(a)represent the periods of frequent occurrence of RELTEs) |

| 时期 | 事件序号 | 起止时间 | 累积强度(℃) | 持续天数(d) | 综合指数 | 分布型 |

| 20世纪60年代中 | 1 | 1966年1月17—30日 | -472 | 14 | 2.16 | 西北—华南 |

| 2 | 1966年12月20日—1967年1月21日 | -466 | 33 | 6.34 | 全中国 | |

| 3 | 1967年11月28日—1968年1月4日 | -428 | 38 | 4.93 | 全中国 | |

| 4 | 1968年1月7—2月15日 | -444 | 40 | 5.73 | 华北—华南 | |

| 平 均 | -452.2 | 31.3 | 4.79 | — | ||

| 20世纪70年代中 | 1 | 1975年12月9日—1976年1月3日 | -390 | 26 | 4.11 | 东北 |

| 2 | 1976年12月20日—1977年2月18日 | -485 | 61 | 9.41 | 全中国 | |

| 3 | 1977年12月31日—1978年1月13日 | -481 | 14 | 1.86 | 东北 | |

| 平 均 | -452 | 33.7 | 5.13 | — | ||

| 20世纪90年代初 | 1 | 1990年1月19日—2月4日 | -476 | 17 | 2.50 | 西北—华南 |

| 2 | 1991年12月26日—1992年1月5日 | -372 | 12 | 2.14 | 西北—华南 | |

| 3 | 1993年1月10日—2月2日 | -409 | 24 | 3.67 | 全中国 | |

| 平 均 | -419.0 | 17.3 | 2.77 | — | ||

| 21世纪最初10年初 | 1 | 2000年1月11日—2月3日 | -418 | 24 | 3.16 | 东北—华北 |

| 2 | 2001年1月9—23日 | -476 | 15 | 1.89 | 东北—华北 | |

| 3 | 2002年12月23日—2003年1月12日 | -424 | 21 | 3.14 | 全中国 | |

| 平 均 | -439.3 | 20.0 | 2.73 | — | ||

| 2008—2011年 | 1 | 2008年1月19日—2月16日 | -391 | 29 | 4.27 | 西北—华南 |

| 2 | 2009年12月26日—2010年1月16日 | -475 | 22 | 2.55 | 东北—华北 | |

| 3 | 2010年12月30日—2011年2月2日 | -496 | 35 | 5.06 | 东部 | |

| 4 | 2012年1月20日—2月3日 | -469 | 15 | 2.47 | 全中国 | |

| 平 均 | -457.8 | 25.3 | 3.59 | — |

为了对近50年来中国冬季区域性极端低温事件不同频发期对应的大气环流背景有个全面的了解,并对各个典型时段的基本特征进行对比和分析,将20世纪60年代中、70年代中、90年代初、21世纪最初10年初以及2008—2011年这5个频发期的典型事件,根据其起止时间,分别计算各个事件发生同期的环流距平场(或原场),再以算术平均的方法进行合成。

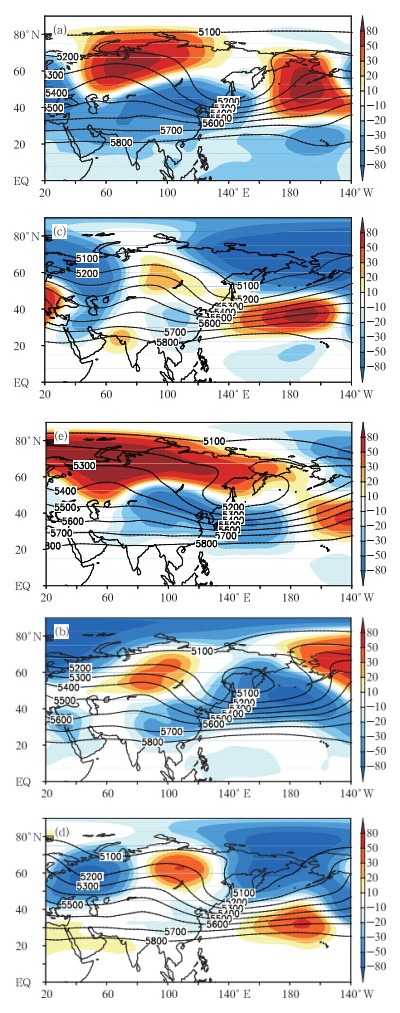

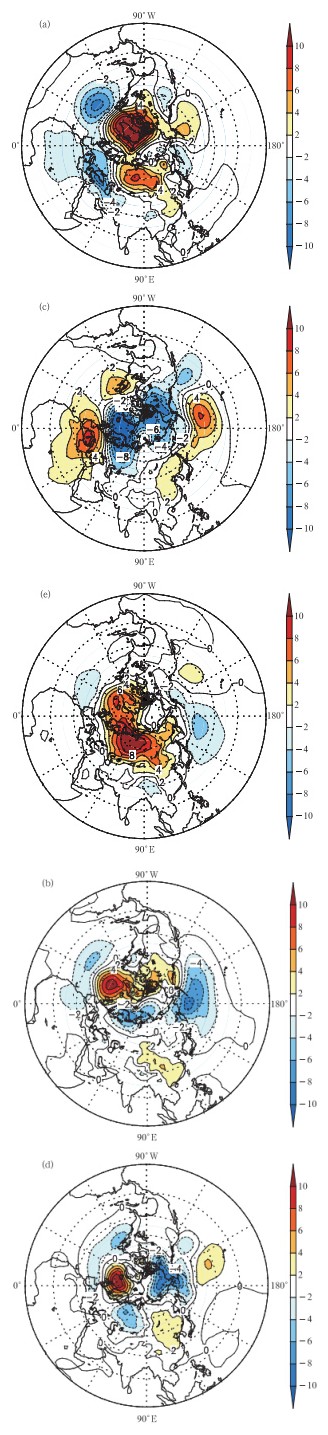

丁一汇(1991)、马晓青等(2008)指出,冬季冷空气向南传播的主要路径和强度等与中纬度地区500 hPa 高度场异常有很强的相关。同时,在对2008年1—2月中国南方低温雨雪冰冻灾害的分析中(丁一汇等,2008;王东海等,2008)指出,500 hPa高度场中乌拉尔山地区阻塞异常向北伸展和持续,使得冷空气主要从西伯利亚地区连续不断地自偏北方流向中亚的稳定低槽中,然后沿河西走廊南下入侵中国。此外,Bueh等(2011a)也揭示了中国冬季区域性极端低温事件的典型大尺度环流异常是位于500 hPa的欧亚大陆的一对沿东北—西南向倾斜的槽-脊模态。因此,对中国区域性极端低温事件频发开展诊断分析研究,首先需要考虑欧亚中高纬度500 hPa高度场的环流配置。图 2是对上述5个时段典型区域性极端低温事件的500 hPa位势高度及其距平进行的合成分析。从图 2a中可以看出:20世纪60年代中期,乌拉尔山地区是异常强大的正距平中心,而负距平中心位于中国大部分区域,形成很深的东亚大槽;同时副热带高压偏强且位置异常偏北。这种动力学上极其稳定的偶极型乌拉尔阻塞形式有利于冷空气从西伯利亚方向经中亚地区向东移动,并沿着东亚大槽折转南下不断侵入中国,造成中国气温的急剧下降(王东海等,2008;丁一汇等,2008; 廉毅等,2010)。这种异常明显的两脊一槽的环流特征,是中国20世纪60年代冬季区域性低温事件频繁发生,且强度偏强的主要环流特点。图 2b中,20世纪70年代中期乌拉尔山地区正距平的区域无论是强度还是范围都明显较弱。负距平中心东移至北太平洋,东亚大槽偏东,从而导致西伯利亚地区的冷空气对中国的影响较弱。图 2c中,20世纪90年代的500 hPa位势高度环流特征发生了明显的变化,乌拉尔山地区的正距平区域和东亚的负距平区域都异常偏弱,东亚大槽不明显,对应中国20世纪90年代的区域性低温事件发生频次和强度的明显减弱。21世纪最初10年初的环流特征(图 2d)基本上是20世纪90年代初模态的延续,主要的正、负距平中心略有东移。2008年以来,乌拉尔山的正距平区域强烈地向东北延伸,范围异常扩大;西伯利亚高压的异常强大与近年来中国冬季区域性低温事件频发且强度偏强和影响范围较大是对应的;环流特征角度又出现了与20世纪60年代较为相似的强烈的北高南低的特征(图 2e)。为进一步说明当前频发期的500 hPa位势高度场与20世纪60年代分布型的相似程度,分别计算了2008—2011年与20世纪60年代中、70年代中、 90年代初、21世纪最初10年初的相关系数以及距平符号一致率(表 2)。从计算结果来看,当前时段与20世纪60年代的相关系数达到0.38,距平符号一致率为61%,具有较高的相似性。而与其他3个频发期的距平相关系数均为负值,距平符号一致率也较低。这也定量地说明了2008—2011年欧亚中高纬度500 hPa高度场的环流配置与20世纪60年代的模态是比较相似的。

|

| 图 2 500 hPa位势高度(等值线)及其距平(阴影)的合成(单位:gpm) (a. 20世纪60年代中,b. 20世纪70年代中,c. 20世纪90年代初,d. 21世纪最初10年初,e. 2008—2011年,各图的排序下文与此一致) Fig. 2 Geopotential height at 500 hPa(contours)superimposed by their anomalies(shaded) (units: gpm; a. the middle of 1960s,b. the middle of 1970s,c. the beginning of 1990s,d. the beginning of 2000s,e. 2008-2011; the order of the following pictures(Figs.3-7)is the same as in Fig. 2) |

作为西风急流中心的东亚西风急流,对亚洲、西北太平洋地区的天气和气候变化有着重要的影响。同时,东亚冬季西风急流和东亚冬季风是北半球大气环流的两个重要系统,且存在密切的联系。根据Kim等(2012)、 Jhun等(2004)的研究,西风高空急流强度是表征东亚冬季风强弱变化的一个很好的指标。其计算公式为

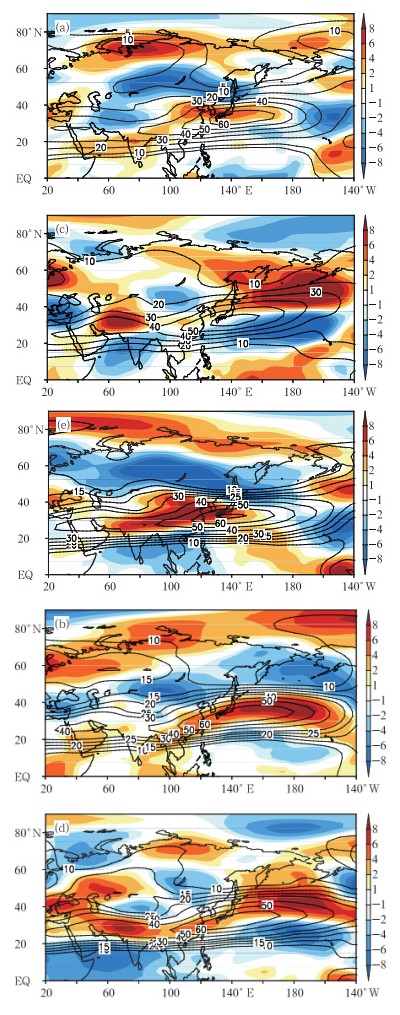

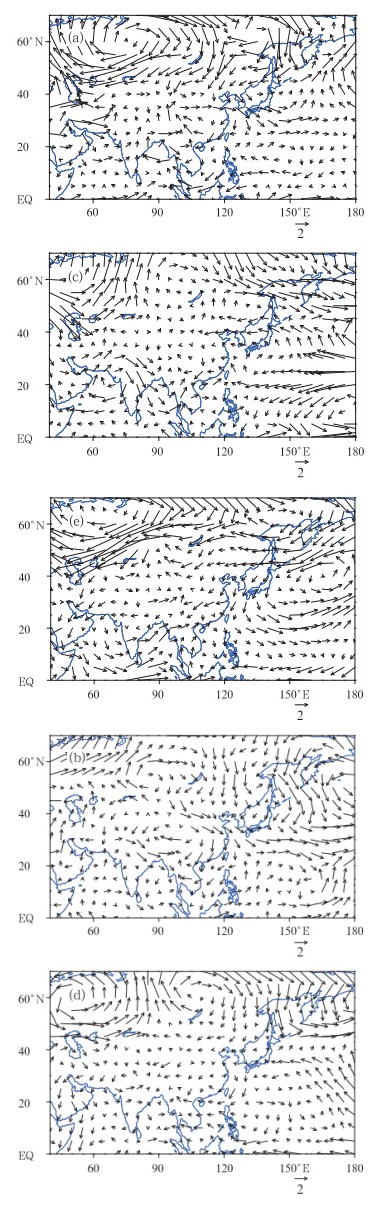

图 3给出了不同时期300 hPa纬向风的原始场及其距平合成。总体而言,300 hPa纬向风的东亚高空急流中心位置大致都位于日本南部的海洋上空(32°N,140°E);距平场均表现为:在贝加尔湖地区存在异常的负距平中心,在纬度相对较低的日本南部及其邻近区域存在异常正距平中心,但这种南北分布模态,在不同的频发期,其强度和中心位置存在一定的差异。以上主要正、负距平的位置与式(2)中的两个关键区域是一致的,因此,可以通过各个频发时段这两个关键区域的正、负距平的强弱和移动来刻画冬季风的强弱情况。如:20世纪60年代(图 3a)和2008—2011年(图 3e),西风急流均异常偏强,后者的纬向风速尤为显著,中心最大值大于70 m/s。纬向风正距平中心位于中国东部和日本南部区域,与急流中心位置大致相同,特别是图 3e中的正距平区域覆盖中国的范围更广;最大的负距平区位于急流中心西北侧,呈纬向带状分布。这种正、负距平的分布形式有利于大气的经向活动加强,东亚冬季风异常偏强;而冬季风的强盛有利于西北方向强冷空气的入侵,导致中国气温降低,容易形成区域性的持续低温事件。从地表气温原始场和距平的合成中(图 4)也可以看到,这两个时段表面气温的负距平区覆盖了中国的大部分区域,低温的强度和覆盖面积都明显较其他时段强度强,面积广。20世纪70年代中和21世纪最初10年初(图 3b和d)的西风急流强度和距平分布特征相似,与20世纪60年代和2008年以来的情况相比,急流中心位置略微向东偏移,强度明显较弱。中国东部和日本南部区域的正距平区以及西北侧的负距平区都明显偏弱或偏移。这表明这两个时段的东亚冬季风强度较20世纪60年代和2008—2011年的情况有所减弱,中国发生的区域性低温事件的强度和所涉及的范围都不及以上两个时段(图 4b和d)。从图 3c中可以看到,90年代西风急流强度明显较弱,急流中心的风速都显著小于其他几个时段,另外,纬向风距平分布型也发生了明显的变化。主要表现在:贝加尔湖地区的负距平区向低纬度地区移动,并且强度和范围都大大的减弱;与此同时,急流中心的正距平区消失。

|

| 图 3 同图 2,但为300 hPa纬向风的原始场(等值线)及其距平(阴影)的合成(单位:m/s) Fig. 3 As in Fig. 2 but for the zonal wind at 300 hPa(unit: m/s) |

|

| 图 4 同图 2,但为地表气温原始场(等值线)及其距平(阴影)的合成(单位:K) Fig. 4 As in Fig. 2 but for the SAT(unit: K) |

与图 3a和e的分布型相比,20世纪90年代的分布特征与这两个时段的模态是基本相反的。这种变化对应了冬季风的减弱,并和该时段中国区域性低温事件发生频次的减少和程度的减弱是一致的(图 4c)。通过距平场相关系数和距平符号一致率的计算(表 2)可以看到:当前时段与20世纪60年代的相似程度是最高的,相关系数达到了0.55,距平符号一致率为66%;与20世纪70年代中和21世纪最初10年初期的相关系数分别为0.11和0.10,距平符号一致率为55%和51%;与20世纪90年代初的模态呈明显的负相关,相关系数为-0.12。

| 频发时段 | 500 hPa位势高度距平 | 300 hPa纬向风距平 | 地表气温距平 | 850 hPa风场距平 | |

| U | V | ||||

| 20世纪60年代中 | 0.38*/61% | 0.55*/66% | 0.21/63% | 0.38*/60% | 0.31*/55% |

| 20世纪70年代中 | -0.31/49% | 0.11/55% | -0.03/54% | 0.25/56% | -0.11/52% |

| 20世纪90年代初 | -0.24/30% | 0.12/41% | 0.06/52% | -0.46/32% | 0.10/54% |

| 21世纪最初10年初 | -0.02/50% | 0.10/51% | 0.12/59% | -0.13/48% | 0.09/60% |

| 注:相关系数/距平符号一致率,*表示通过0.05的信度。 | |||||

对5个时段的850 hPa风距平场进行了合成分析(图 5)。其中,最主要的特点是:20世纪60年代中期和2008—2011年,在西伯利亚地区都存在一个异常显著的反气旋,这跟其他时段是有明显差别的。这有利于引导极地冷空气向东南方向的输送,导致东亚地区气温的降低(Jhun et al,2004)。在中国东北地区主要受异常的北风控制,而在西南地区有异常的南风气流向北输送,南北气流在长江和淮河流域等地区交汇,风场在该地区辐合,容易形成低温雨雪天气。此外,2008年以来,在西北太平洋上空还存在一个异常气旋,这更加强了中国东北—华北区域的北风距平,导致该时段发生在中国的区域性低温事件对中国东北部的影响较大(图 5a和e)。从图 5c还可以看出,20世纪90年代北风距平控制的地区主要在俄罗斯东部的雅库茨克地区,这与图 4c是一致的,而中国地区的北风距平相对较弱。在图 5b和d中,20世纪70年代中期和21世纪最初10年初,中国东部地区的北风距平偏强,可能是由于两个时段连续发生的强区域性极端低温事件都是以东北和东部型为主。从相关性的计算结果来看(表 2):2008—2011年与20世纪60年代中期的相关明显高于其他时段。

|

| 图 5 同图 2,但为850 hPa风场距平的合成(单位:m/s) Fig. 5 As in Fig. 2 but for the wind vector at 850 hPa(units: m/s) |

Bueh等(2011a,2011b)研究揭示了海平面气压(SLP)中西伯利亚高压的发展和持续控制亚洲大陆地区,以及中高纬度地区的冷空气沿着亚洲东部内陆或东部沿海南下影响东亚地区,从而有利于在中国形成区域性低温事件,并且,西伯利亚高压的中心位置和形态等对应不同类型的区域性低温事件。以往的研究表明:北极涛动指数为正位相时,极区的海平面气压低,而欧亚大陆海平面为高气压;北极涛动指数负位相时,情况刚好相反。北极涛动指数的分布型对东亚冬季风和区域气候的变化起着至关重要的作用,进而引起冬季地表气温的变化(Gong et al,2001)。北极涛动是北半球中高纬度地区气候变化的一个主要控制模态,对西伯利亚高压有着重要的影响(Kim et al,2012)。因此,下面进一步分析海平面气压在区域性极端低温事件频发期的特征。图 6是5个频发期的海平面气压距平合成。从距平的分布情况来看,2008年以来的模态与20世纪60年代的分布特征相似,正距平中心位于西伯利亚高压区,负距平中心位于阿留申低压西南侧的西北太平洋区域。这种反气旋-气旋对有利于北方冷空气南下入侵中国,造成地表气温大范围的急剧下降(Park et al,2011)。与图 4a和e中这两个时段区域性低温事件冷区域的空间分布相符。20世纪70年代中期和21世纪最初10年初期,西伯利亚的正距平区明显减弱并向东南方向移动,负距平区北移,这种分布型使得极区冷空气对中国南部及东亚地区的影响都有所减弱,低温覆盖的范围和程度都相对减弱。20世纪90年代的海平面气压距平分布与20世纪60年代相比发生了更加显著的变化,西伯利亚正距平区进一步减弱东移,不利于北方冷空气的南下。从整个北半球的海平面气压距平分布来看(图 6),20世纪60年代和2008年以来的分布状态极为相似:极区的海平面气压高,而欧亚大陆海表为低气压,具有典型的北极涛动指数负位相特征;20世纪70年代中和21世纪最初10年初,极地高和欧亚地区低的特征明显减弱,极地更多表现为正、负对称型特征;20世纪90年代的情况则完全相反:极区为海平面低气压区,欧亚大陆为明显高气压区。表 3给出了5个典型时段对应区域性极端低温事件同期的北极涛动指数。可以看出:20世纪60年代和2008年以来北极涛动指数的平均值分别为-1.45和-1.50,是显著的负位相;而20世纪70年代中的平均指数为-0.55,负位相特征明显减弱;20世纪90年代和21世纪最初10年初则分别为2.21和-0.16,北极涛动指数分别为明显的正位相和正常状态。

|

| 图 6 同图 2,但为北半球海平面气压距平的合成(单位:hPa) Fig. 6 As in Fig. 2 but for the Northern Hemisphere sea level pressure anomalies(units: hPa) |

| 事件 | 20世纪60年代中 | 20世纪70年代中 | 20世纪90年代初 | 21世纪最初10年初 | 2008—2011年 |

| 1 | -3.90 | 1.22 | 1.04 | 1.08 | 1.23 |

| 2 | -0.75 | -3.11 | 2.19 | -0.32 | -3.57 |

| 3 | -0.13 | 0.25 | 3.40 | -1.25 | -1.47 |

| 4 | -1.23 | — | — | — | -2.00 |

| 平均 | -1.50 | -0.55 | 2.21 | -0.16 | -1.45 |

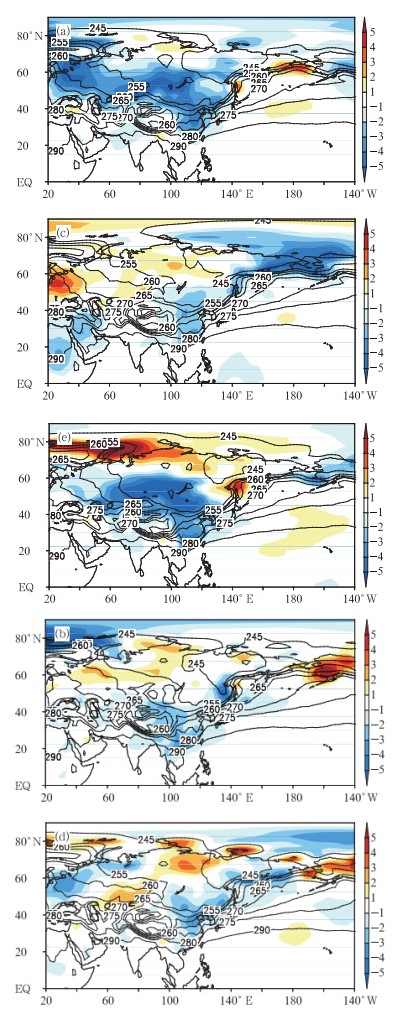

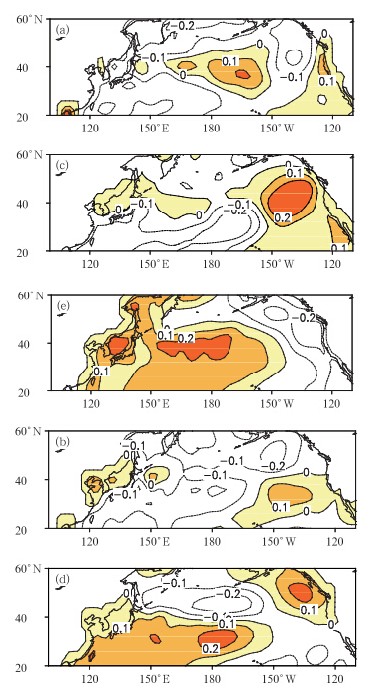

以往的许多研究都表明:北太平洋无论是对局地还是遥相关区域的气候变化都是一个重要的影响因子。北太平洋的海温信号有可能是触发全球大气状态的一个重要的因素,从而进一步影响东亚地区冬季的局地气候(Wu et al,2007; Liu et al,2006; Kim et al,2012)。北太平洋海温变化除年代际时间尺度外,年际变化也是极其显著的,是造成东亚冬季风和东亚冬季气候变化的重要原因(李崇银等,2011)。下面从海温外部强迫的角度,进一步分析不同的低温频发期所对应的冬季北太平洋海温的具体情况。图 7是各个区域性极端低温事件频发期冬季(当年12月—次年2月)北太平洋海温距平的合成(20°N以北)。从图 7可以看出:在北太平洋海域的中心区域(40°N左右),20世纪60年代中期是以高海温为主;20世纪70年代中和20世纪90年代初的分布型是相似的,以海温冷位相为主;21世纪最初10年初则是中心海域为海温冷位相,而南北为暖位相的模态分布;2008—2011年,北太平洋大部分海域以高海温为主,中心海域尤其显著。因此,在北太平洋中心海域,20世纪60年代中期与2008—2011年是相似的,都以高海温为主。与此同时,对同期冬季太平洋年代际涛动(PDO)指数进行了比较(表 4)。琚建华等(2005)的研究表明,太平洋涛动的年代际变化对亚洲地表气温的升高有显著的影响,这种影响主要是通过海-气作用间接对亚洲地表气温产生影响。当太平洋年代际涛动模态进入暖位相时,北半球海平面气压场主要表现出强阿留申低压、弱西伯利亚高压和中低纬气压升高的特征,使得亚洲北部大部分区域冬季变暖明显,反之亦然。从表 4可以看出,20世纪60年代和2008—2011年太平洋年代际涛动的平均指数值比较接近,分别为-0.41和-0.63,是显著的负位相。多对应西伯利亚和蒙古高压等偏强,从而有利于冷空气南下,在中国出现冬季低温; 而20世纪70年代中和20世纪90年代初的平均指数分别为0.06和0.01,接近正常状态;而21世纪最初10年初的太平洋年代际涛动的平均指数为0.32,为明显的正位相。因此,从北太平洋北部的海温异常及太平洋年代际涛动指数在不同时段的变化来看,2008年以来具有与20世纪60年代中期较为类似的特征,这也从海洋外部强迫因素的角度佐证了当前低温事件频发期具有类似于20世纪60年代的气候异常特征的可能性。

|

| 图 7 同图 2,但为北太平洋海表面温度距平合成(单位:℃) Fig. 7 As in Fig. 2 but for the sea surface temperature anomalies of the North Pacific(units: ℃) |

| 事件 | 20世纪60年代中 | 20世纪70年代中 | 20世纪90年代初 | 21世纪最初10年初 | 2008—2011年 |

| 1 | -0.26 | -1.53 | -0.39 | -1.49 | -0.78 |

| 2 | -0.23 | 1.33 | 0.15 | 0.47 | 0.58 |

| 3 | -0.58 | 0.37 | 0.26 | 1.98 | -0.99 |

| 4 | -0.58 | — | — | — | -1.34 |

| 平均 | -0.41 | 0.06 | 0.01 | 0.32 | -0.63 |

近年来,在全球变暖的背景下,中国冬季区域性极端低温事件频繁发生,迫切需要对当前这种低温频发时段的气候特征和背景进行分析。基于区域性极端低温事件客观识别技术,对1960—2011年持续12 d以上的区域性极端低温事件进行了诊断和分析。根据近50年来中国冬季区域性极端低温事件的频发特征,分别选取了20世纪60年代中、20世纪70年代中、20世纪90年代初、21世纪最初10年初期以及2008—2011年5个典型的频发时段,主要从大气环流和外部海温强迫两个方面对各频发时段的气候特征进行了合成比较。

从500 hPa 环流形势来看,2008—2011年与20世纪60年代中期的特征较为类似,都呈异常明显的北高南低的偶极型乌拉尔阻塞形势,东亚大槽偏深偏强;而其他时段这种阻塞形势相对不强烈,特别是20世纪90年代初则明显弱化。300 hPa纬向风对于东亚冬季风强弱的刻画表明:当前与20世纪60年代中期的纬向风距平场均存在自西北向东南方向的倾斜波列特征,表明这两个频发期的东亚冬季风较强,有利于中国区域性低温事件的形成;而20世纪90年代初和21世纪最初10年初期,这种模态分布不明显。850 hPa距平风场同样可以看到当前频发期与20世纪60年代中期的共同特征是:在西伯利亚地区都存在一个异常显著的反气旋,这有利于引导极地冷空气向东南方向的输送,导致中国广大地区气温的降低;20世纪90年代初,中国以及亚洲地区的北风距平都相对较弱;20世纪70年代中期和21世纪最初10年初,北风距平较强的地区主要位于中国东部地区,与各时段的地表气温分布特征一致。

针对以上的环流背景场,分别计算了2008—2011年与其他频发期的距平相关系数和符号一致率。结果也表明:2008—2011年与20世纪60年代的相关系数都明显高于其他时段,进一步定量说明了这两个时段具有较高的相似度。

从海平面气压合成分析来看,2008—2011年与20世纪60年代中期都表现为极区的海平面气压高,而欧亚大陆海平面气压低的负位相特征;20世纪70年代中和21世纪最初10年初,极地更多表现为正、负对称型特征;而20世纪90年代初的情况完全相反。同期北极涛动指数的统计结果更好地证明了上述结论。北太平洋海温的外部强迫也表明:2008—2011年与20世纪60年代中这两个低温频发期,在中心海域都以海温暖位相为主,而其他几个频发时段的分布与此不同。同期太平洋年代际涛动指数的比较与上述结论一致。

总体而言,20世纪60年代中国区域性低温频发更大程度上表现为一定的年代际特征,不论是低温的强度还是频次都明显强于其他频发时段;而2008—2011年区域性低温事件频发期的主要环流背景和北太平洋的海温异常特征除了具有全球变暖背景下的一些新特征之外,总体上与20世纪60年代的情况是比较类似的,而与20世纪90年代初和21世纪最初10年初的差异较大。因此,2008—2011年区域性极端低温事件频发期所对应的海气系统异常除了具有全球变暖背景下的一些新特征之外,也初步出现了一些年代际变化的异常信号。这对于认识当前区域性极端低温事件频发特征具有一定的参考意义。

| 丁一汇. 1991. 高等天气学. 北京: 气象出版社, 305-310 |

| 丁一汇, 王遵娅, 宋亚芳等. 2008. 中国南方2008年1月罕见低温雨雪冰冻灾害发生的原因及其与气候变暖的关系. 气象学报, 66(5): 808-825 |

| 封国林, 侯威, 支蓉等. 2011. 极端气候事件的检测、诊断与可预测性研究. 北京: 科学出版社, 350-365 |

| 龚志强, 王晓娟, 支蓉等. 2009. 中国近58年温度极端事件的区域特征及其与气候突变的联系. 物理学报, 58(6): 741-752 |

| 龚志强, 王晓娟, 崔冬林等. 2012. 区域性极端低温事件的识别及其变化特征. 应用气象学报, 23(2): 195-204 |

| 龚志强, 王晓娟, 封国林等. 2013. 欧亚500 hPa高度场关键区异常配置与中国冬季区域极端低温事件的联系. 大气科学, 37(6):doi:10.3878/j.issn.1006-9895.2013.12135 |

| 琚建华, 任菊章. 2005. 冬季太平洋海温的年代际变化对亚洲地表气温异常的影响. 气象科学, 25(1): 18-25 |

| 李崇银, 王力群, 顾薇. 2011. 冬季蒙古高压与北太平洋海温异常的年际尺度关系. 大气科学, 35(2): 193-200 |

| 廉毅, 布和朝鲁, 谢作威等. 2010. 初夏东北冷涡活动异常与北半球环流低频变化. 大气科学, 34(2): 429-439 |

| 马晓青, 丁一汇, 徐海明等. 2008. 2004/2005 年冬季强寒潮事件与大气低频波动关系的研究. 大气科学, 32(2): 380-394 |

| 钱维宏. 2012. 天气尺度瞬变扰动的物理分解原理. 地球物理学报, 55(5): 1439-1448 |

| 沈柏竹, 刘实, 廉毅等. 2011. 2009年中国东北夏季低温及其与前期海气系统变化的联系. 气象学报, 69(2): 320-333 |

| 沈柏竹, 廉毅, 张世轩等. 2012. 北极涛动、极涡活动异常对北半球欧亚大陆冬季气温的影响. 气候变化研究进展, 8(6): 434-439 |

| 施能. 1996. 北半球冬季大气环流遥相关的长期变化及其与我国气候变化的关系. 气象学报, 54(6): 675-683 |

| 唐国利, 丁一汇, 王绍武等. 2009. 中国近百年温度曲线的对比分析. 气候变化研究进展, 5(2): 71-79 |

| 陶诗言, 卫捷. 2008. 2008年1月中国南方严重冰雪灾害过程分析. 气候与环境研究, 13(4): 337-350 |

| 王东海, 柳崇健, 刘英等. 2008. 2008年1月中国南方低温雨雪冰冻天气特征及其天气动力学成因的初步分析. 气象学报, 66(3): 405-422 |

| 王晓娟, 龚志强, 周磊等. 2009. 温度关联网络稳定性分析I——极端事件的影响. 物理学报, 58(9): 6651-6658 |

| 王晓娟, 龚志强, 任福民等. 2012. 1960—2009年中国冬季区域性极端低温事件的时空特征. 气候变化研究进展, 8(1): 8-15 |

| 张宗婕, 钱维宏. 2012. 中国冬半年区域持续性低温事件的前期信号. 大气科学, 36(6): 1269-1279 |

| 赵宗慈, 王绍武, 徐影等. 2005. 近百年我国地表气温趋势变化的可能原因. 气候与环境研究, 10(4): 808-817 |

| Bueh C, Fu X Y, Xie Z W. 2011a. Large-scale circulation features typical of wintertime extensive and persistent low temperature events in China. Atmos Oceanic Sci Lett, 4(4): 235-241 |

| Bueh C, Shi N, Xie Z W. 2011b. Large-scale circulation anomalies associated with persistent low temperature over Southern China in January 2008. Atmos Sci Lett, 12(3): 273-280 |

| Dai X G, Fu Z B, Wang P. 2005. Interdecadal change of atmospheric stationary waves and North China drought. Chin Phys, 14(4): 850-858 |

| Gong D Y, Wang S W, Zhu J H. 2001. East Asian winter monsoon and Arctic oscillation. Geophys Res Lett, 28(10): 2073-2076 |

| Jhun J G, Lee E J. 2004. A new East Asian winter monsoon index and associated characteristics of the winter monsoon. J Climate, 17(4): 711-726 |

| Kim H J, Ahn J B. 2012. Possible impact of the autumnal north pacific SST and November AO on the East Asian winter temperature. J Geophys Res, 117(D12104): doi:10.1029/2012JD017527 |

| Liu Q Y, Wen N, Liu Z Y. 2006. An observational study of the impact of the north Pacific SST on the atmosphere. Geophys Res Lett, 33(18): doi:10.1029/2006GL026082 |

| Park T W, Ho C H, Yang S. 2011. Relationship between the Arctic oscillation and cold surges over East Asia. J Climate, 24(1): 68-82 |

| Peng J B, Bueh C. 2011. The definition and classification of extensive and persistent extreme cold events in China. Atmos Oceanic Sci Lett, 4(5): 281-286 |

| Ren F M, Cui D L, Gong Z Q, et al. 2012. An objective identification technique for regional extreme events. J Climate, 25(20): 7015-7027 |

| Smith T M, Reynolds R W. 2003. Extended reconstruction of global sea surface temperatures based on COADS data (1854-1997). J Climate, 16(10): 1495-1510 |

| Tu K, Yan Z W, Wang Y. 2011. A spatial cluster analysis of heavy rains in China. Atmos Oceanic Sci Lett, 4(1): 36-40 |

| Wu L, Li C. 2007. Warming of the north Pacific ocean: Local air-sea coupling and remote climatic impacts. J Climate, 20(11): 2581-2601 |

| Zhai P M, Sun A J, Ren F M, et al. 1999. Changes of climate extremes in China. Climatic Change, 42(1): 203-218 |

| Zhang Z J, Qian W H. 2011. Identifying regional prolonged low temperature events in China. Adv Atmos Sci, 28(2): 338-351 |

| Zhou W, Chan J C L, Chen W, et al. 2009. Synoptic-scale con-trols of persistent low temperature and icy weather over southern China in January 2008. Mon Wea Rev, 137(11): 3978-3991 |

2013, Vol. 71

2013, Vol. 71