中国气象学会主办。

文章信息

- 李韵婕, 任福民, 李忆平, 王朋岭, 晏红明. 2014.

- LI Yunjie, REN Fumin, LI Yiping, WANG Pengling, YAN Hongming. 2014.

- 1960—2010年中国西南地区区域性气象干旱事件的特征分析

- A study of the characteristics of the southwestern China regional meteorological drought events during 1960-2010

- 气象学报, 72(2): 266-276

- Acta Meteorologica Sinica, 72(2): 266-276.

- http://dx.doi.org/10.11676/qxxb2014.026

-

文章历史

- 收稿日期:2013-7-12

- 改回日期:2013-12-17

2. 中国气象科学研究院 灾害天气国家重点实验室, 北京, 100081;

3. 江苏省气候变化协同创新中心, 南京, 210008;

4. 中国气象局兰州干旱气象研究所, 兰州, 730020;

5. 国家气候中心, 北京, 100081;

6. 云南省气候中心, 昆明, 650034

2. State Key Laboratory of Severe Weather/Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081, China;

3. Jiangsu Collaborative Innovation Center for Climate Change, Nanjing 210008, China;

4. Institute of Arid Meteorology, China Meteorological Administration, Lanzhou 730020, China;

5. Beijing Climate Center, Beijing 100081, China;

6. Yunnan Climate Center, Kunming 650034, China

干旱是主要的自然灾害之一,具有持续时间长,影响范围广的特点。在全球变暖的大背景下,频繁发生的严重干旱,引起了社会各界的广泛关注。黄荣辉等(2006)通过观测资料对旱涝灾害的年代际变化特征进行了分析,结果表明,20世纪70年代中后期以来,华北地区夏季呈干旱趋势。许多学者的研究都表明,近半世纪以来的干旱面积总体上增加趋势并不明显,但华北、东北及西北地区干旱化趋势明显(翟盘茂等,2005;邹旭恺等,2008;马柱国等,2006;张庆云等,2003)。施雅风等(2002,2003)的研究表明,西北地区有变湿的趋势,但气候变暖可能导致蒸发加强,进而导致干旱化的发展和加剧。祁海霞等(2011)利用标准化降水指数(Isp)对中国近60年的干旱变化特征进行分析后发现,20世纪80年代后中国干旱高发生区转移到西南、西北西部、华北北部。刘晓云等(2012)利用观测资料对1961—2009年中国区域干旱状况进行了分析。结果表明,滇黔—广西丘陵地区干旱化趋势明显。值得注意的是,近几年来西南地区发生严重干旱的频率尤其高:2003年西南地区发生严重伏旱;2005年云南发生了罕见的初春干旱;2006年,四川、重庆地区遭遇了百年一遇的严重高温干旱灾害;2009年秋至2010年春,西南地区发生的秋冬春连旱,无论从持续时间、影响范围还是干旱强度上均属历史罕见。西南干旱引起了广泛关注,许多学者对西南地区的干旱特征进行了研究。马振锋等(2006)利用多年观测资料对西南地区的气候变化特征进行了分析。结果表明,云贵高原气温升高趋势明显,四川盆地、贵州丘陵地区降水趋于减少;彭贵芬等(2009)对云南干旱变化特征的研究表明,云南1—3月干旱最严重,其次是11—12月;刘瑜等(2010)的分析表明,云南近半世纪来的降水量趋于减少而气温趋于升高;程建刚等(2008)指出,进入21世纪以来,云南省高温少雨,干旱事件增强增多。

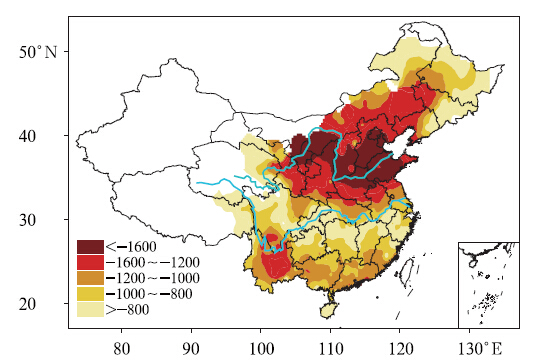

上述研究所使用的要素或干旱指数都是基于单站的。众所周知,每一次干旱都具有特定的持续时间和影响范围,即干旱是一种区域性的事件。近些年,针对区域性干旱事件的研究开始受到关注。Andreadis等(2005)利用土壤湿度资料,对干旱进行时空分析,进而给出20世纪美国的干旱事件特征。Qian等(2011)研究了1960—2009年的区域性干旱事件。结果表明,南部和西南部地区干旱多发生在冬季,而北方的干旱多发生于春季。Ren等(2012)提出了一种区域性极端事件客观识别法(Objective Identification Technique for Regional Extreme Events,OITREE),该方法已经初步应用于中国的干旱、强降水、高温和低温等区域性极端事件的识别研究,皆得到较好的结果。崔冬林(2010)对中国区域性气象干旱事件的分析指出,干旱强度最强的区域集中在华北及其附近地区,次中心则是西南地区(图 1)。目前已有的对西南干旱的研究多是针对单次干旱事件的分析,而专门针对近几十年西南地区区域性干旱特征及其变化的研究尚鲜有涉及。本研究拟利用OITREE方法开展对中国西南地区区域性气象干旱事件的研究。

根据中国一级气象地理区划(中国气象局预测减灾司等,2006),西南地区包括四川、云南、贵州省和重庆市。

本研究所采用的资料是由中国国家气候中心提供的西南地区101个站的逐日综合气象干旱指数(CI),资料时段为1960年1月1日—2010年12月31日。CI的具体计算方法见国家标准《气象干旱等级GB/T20481—2006》(张强等,2006)。

2.2 方 法OITREE方法(Ren,et al,2012)提出了“糖葫芦串”模型,并借助该模型的思路,将逐日影响范围“串”成一串从而构成一个完整的区域性事件。OITREE方法包括5个技术步骤:单点(站)逐日指数选定、逐日自然异常带分离、事件的时间连续性识别、区域性事件指标体系和区域性事件的极端性判别。其中,步骤2和步骤3是该方法的两个关键技术:逐日自然异常带分离是从异常性分布的结构分析入手,将每日的异常性分布场分离成不同的自然异常带。事件的时间连续性识别是从相邻日期之间不同自然异常带的空间分布出发,分析其空间重合性,进而判别出事件时间连续性的过程。区域性天气气候事件指标体系(表 1),是根据区域性事件的特点专门提出的,包括5个单一指数(极端强度、累积强度、累积面积、最大面积和持续时间)、综合指数和空间位置参数。

| 指标 | 一级指标(对事件) | 二级指标(对某日k) | 三级指标(对某站j) | |

| 单

一 指 数 | 极端强度(I1) | I1=Max(T1k)(k=1…K) | I1k=Max(Tki)(i=1…Jk) | I1|j=Max(Tkj)(k=1…K) |

累积强度(I2)= I2k I2k | I2k= (Tki-Tki|c) (Tki-Tki|c) | I2|j= (Tkj-Tkj |c) (Tkj-Tkj |c) | ||

| 累积面积(As) | As= Ak Ak | Ak=Area(Sk) | ||

| 最大面积(Am) | Am=Area Sk) Sk) | |||

| 持续时间(D) | D=K | |||

| 综合强度

(综合指数)(Z) | Z=F(I1,I2,As, Am,D)方案:I1、I2、As、Am和D各自进行标准化后,再加权求和 | Zk=f(I1k,I2k,Ak)方案:系数和标准化参数借用一级指标Z中相应的数值对I1k、 I2k和Ak各自进行标准化后,再加权求和 | ||

| 空间位置 | 1.台站极端强度(I1 )和台站累积强度(I2|j)分布

2.最大面积分布及其几何中心以及加权(I1 |j或I2 |j)重心 | 逐日影响范围及其几何中心 | ||

| 注:该指标体系分为3个级别:一级指标是针对事件过程的,二级指标为针对某日的,三级指标则是针对单站的过程极值。K为持续天数; J和Jk分别为整个事件和第k天的影响台站数;对于事件过程中第k天的Jk个受影响站点,Sk为其Jk个台站的分布,Area(Sk)表示Sk的面积,Tki和Tki c分别代表了当天台站i的单站指数及其对应阈值;对于整个事件过程所涉及的J个站点,Tkj和Tkj|c则分别代表了台站j在第k天的单站指数之数值及其阈值。 | ||||

表 2给出了以OITREE方法识别中国西南地区区域性气象干旱事件的参数赋值。这些参数的选值是经过反复计算和试验,再结合实际和历史统计资料最终确定的。

| 参数名称 | 符号 | 含义 | 取值 |

| 单站日指数 | CI | 针对所关注的事件选取合适的单站要素 | 综合气象干旱指数 |

| 单站日指数阈值 | CI0 | CI≤CI0时,表示出现了单站异常性 | -1.2 |

| 邻站定义之距离阈值 | d0 | 对于某一给定站点,与其距离小于d0的

站点定义为其邻站 | 250 km |

| 邻站异常率之阈值 | R0 | 一个异常性站点当且仅当邻站异常率不小于R0时,

其可以被定义为最大潜在干旱带中心 | 0.3 |

| 异常带站点数之阈值 | M0 | 当一个异常带所包含的站点数不小于M0时,

才可以被定义为正式的干旱带 | 11 |

| 事件过程中允许出现

的中断期最大长度 | Mgap | 当一个中断期的长度不大于

Mgap天时,才允许其在事件过程中出现 | 0 d |

| 单站日指数的方向码 | Idirec | 单站日指数大于单站日指数阈值即表示出现了

单站异常性时,方向码为“1”,否则为“-1” | -1 |

| 综合指数函数中的5个系数 | e1,e2,e3,e4,e5 | 干旱综合指数公式中的5个权重系数

Z=F(I1,I2,As,Am,D)= e1I%1+e2I%2+e3A%s+e4A%m+e5D% | -0.06,-0.32,

0.28,0.1和0.24 |

| 定义区域性事件的

指数及相应阈值 | 某一指数Id及相应阈值Id0 | 当且仅当Id不小于Id0时,

一个事件可以被定义为区域 性气象干旱事件 | 综合指数Z,

(综合强度)0.3 |

| 区域性事件分级之阈值 | Z1,Z2,Z3 | 此3个阈值满足将区域性事件

由强至弱按比例分为4个等级:极端(10%, Z≥Z1)、重度(20%,Z1>Z≥Z2)、 中等(40%,Z2>Z≥Z3)和轻度(30%,Z3>Z) | 3.63,1.72,0.7 |

| *注:I%1、I%2、A%s、A%m和D%分别是标准化后的I1、I2、As、Am和D,而e1、e2、e3、e4、e5分别是他们的权重系数。 | |||

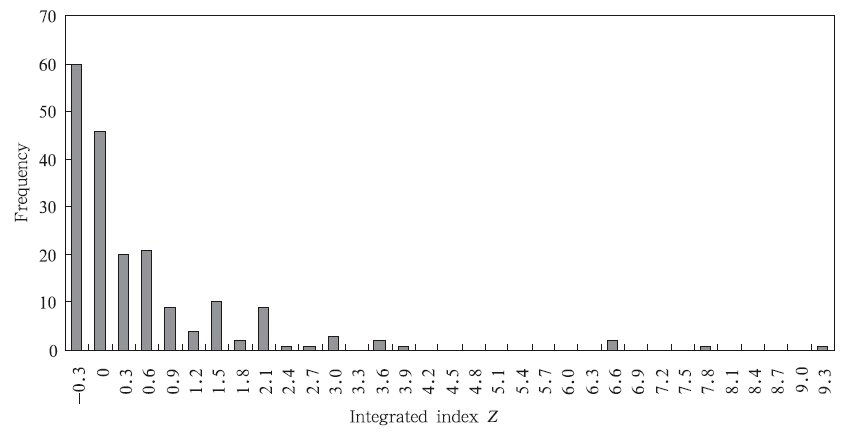

在方法第1步中,选取综合气象干旱指数(CI)作为单站逐日指数。第2步共涉及4个参数:选取中旱的阈值(-1.2)作为判别单站干旱的阈值;选取250 km作为邻站定义之距离阈值;选取0.3为邻站干旱率之阈值;选取11作为干旱带站点数之阈值。第3步,事件过程中允许出现的中断期最大长度取值为0 d,即意味事件不允许出现中断。第4步,单站日指数的方向码取值为-1,这是由综合气象干旱指数所具有的数值越小表示干旱强度越大这一性质所决定的。根据Ren等(2012)在确定综合指数函数所包含的5个权重系数时尽量使用客观方法的建议,具体做法如下:首先就单一指数所表征的事件,按照事件强度降序排列得到相应的取绝对值的单一指数序列,对该序列求取前百分之十事件之序列数值和占总序列数值和的比重;然后将5个单一指数对应之比重值归一化,再分别乘以该单一指数的方向码(“1”或“-1”),即得到5个权重系数分别为-0.06、-0.32、0.28、0.1和0.24,再应用该权重系数将5个单一指数标准化后进行加权求和,得到事件的综合指数(即综合强度)Z。第5步,按Z值在等区间内出现的频次对这些事件进行排列(图 2),不难发现在这些干旱事件中,存在一些综合强度Z指数较小(Z<0.3)的事件,其出现频次明显要高,事件强度较弱,影响范围不大,因此将这些事件定义为弱西南干旱事件。而将Z=0.3作为定义区域性事件的指数阈值,即定义Z≥0.3的干旱事件为西南地区区域性气象干旱事件,最终筛选出87次完整的干旱事件作为西南地区区域性干旱事件。根据Ren等(2012)的建议,按照综合指数Z由强到弱将这些西南地区区域性气象干旱事件划分为4个强度等级,得到9次极端事件(约10%),17次重度事件(约20%),35次中等气象事件(约40%)和26次轻度事件(约30%),事件分级阈值分别为3.63、1.72和0.7。

|

| 图 2 所有事件综合强度Z的频次统计分布 Fig. 2 Statistical frequency distributions of the integrated index |

根据OITREE方法的识别结果,1960—2010年西南地区区域性干旱事件强度排名前3位的是:(1)2009年9月至2010年4月,持续了231 d,为影响西南大部分地区的秋冬春连旱;(2)1962年11月至1963年6月,持续了217 d的西南特大干旱;(3)1969年1—6月,持续了134 d,影响整个西南地区的干旱。

2009—2010年西南大旱的情景依然历历在目,1962—1963年冬春西南大旱灾和1969年西南地区冬春特大干旱在一些干旱方面的著作中(丁一汇,2008;张强等,2009)亦有详细描述。此外,近10年西南地区经历的另外两次严重干旱事件(2003年云贵地区秋旱和2006年川渝地区高温伏旱)亦被识别出来,其综合强度排名分别列第15位和第14位。可见,OITREE方法对西南地区区域性气象干旱事件表现出良好的识别能力。

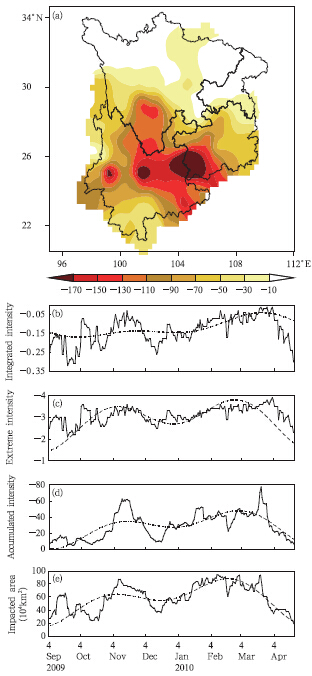

图 3给出了OITREE方法识别得到的排名第1位的2009—2010年西南大旱的结果。该事件自2009年9月4日持续至2010年4月22日,持续时间长达231 d;其影响范围波及118.4×104 km2,云南大部分地区、贵州西部和四川南部受到严重影响,干旱中心位于云南东部和贵州西南部(图 3a)。从干旱过程的演变来看(图 3b—e),无论是日综合强度还是3个单一指数——日极端强度、累积强度和影响面积,均呈现出一致的变化趋势:干旱过程开始于2009年9月初,10月以后干旱的强度明显上升,至11月中达到第1次最高峰,随后有缓慢减轻直至2010年1月,此后干旱再次加强,2010年2—3月后达到第2个高峰,4月干旱形势逐渐缓解,4月下旬干旱过程结束。与实况对比显示,上述结果与实际吻合。

|

| 图 3 2009—2010年西南区域性气象干旱事件识别结果(a.过程累积强度,b—e.综合强度、极端强度、累积强度、影响面积事件日指数演变(虚线为低通滤波值)) Fig. 3 Identified results for the 2009/2010 southwestern China regional extreme meteorological drought events(a)Distributions of the accumulated intensity; and (b)-(e)variations of daily indices(Dotted lines represent the polynomial trend):(b)integrated intensity,(c)extreme intensity,(d)accumulated intensity,and (e)impacted area |

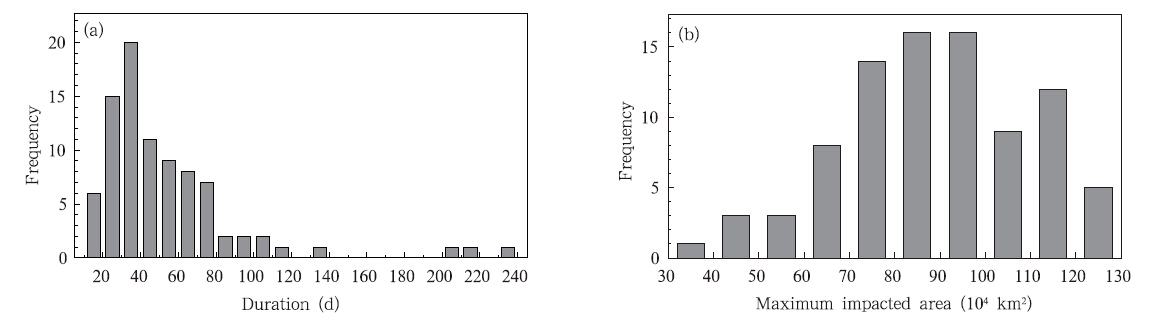

基于前述OITREE方法的参数赋值,共识别得到1960—2010年西南地区发生了87次区域性气象干旱事件。从这些干旱事件持续时间和最大影响面积的频次分布(图 4)可见,事件的持续时间一般集中在10—80 d,峰值为30—40 d;超过80 d的事件较少发生,仅有3次干旱事件的持续时间超过200 d,最长达到231 d,这3次事件综合强度排名分别为第1、第2和第4;事件的最大影响面积为(30—130)×104 km2,频次较高的集中在(70—100)×104 km2。

|

| 图 4 1960—2010年西南地区区域性气象干旱事件频次分布(a.持续时间,b.最大影响面积) Fig. 4 Frequency distributions for the southwestern China regional extreme meteorological drought events during 1960-2010(a.duration,b.maximum impacted area) |

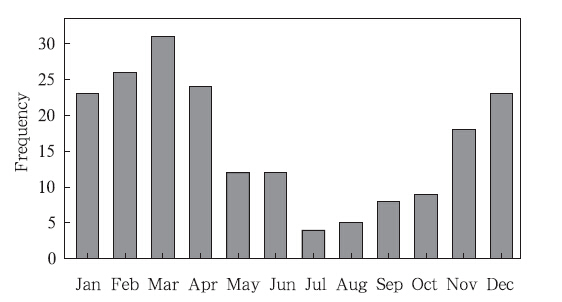

分析西南地区区域性气象干旱事件的开始和结束时间发现(图略),干旱多数开始于深秋至初春,夏季则较少;另外,由于干旱持续时间主要以30—40 d为主,相应的干旱事件结束时间主要集中在上半年,其中,于西南地区雨季相继开始之后的6月结束的频次最高。从各月存在干旱的频次(图 5)来看,干旱主要集中在冬半年(11月—次年4月),而夏半年(5—10月)则较少出现干旱,尤其7—8月最少,这说明西南地区干旱具有明显的季节性:冬半年为旱季,夏半年为非旱季。

|

| 图 5 1960—2010年西南地区区域性气象事件频次的年变化 Fig. 5 Seasonal variation of the regional meteorological drought events in southwestern China during 1960-2010 |

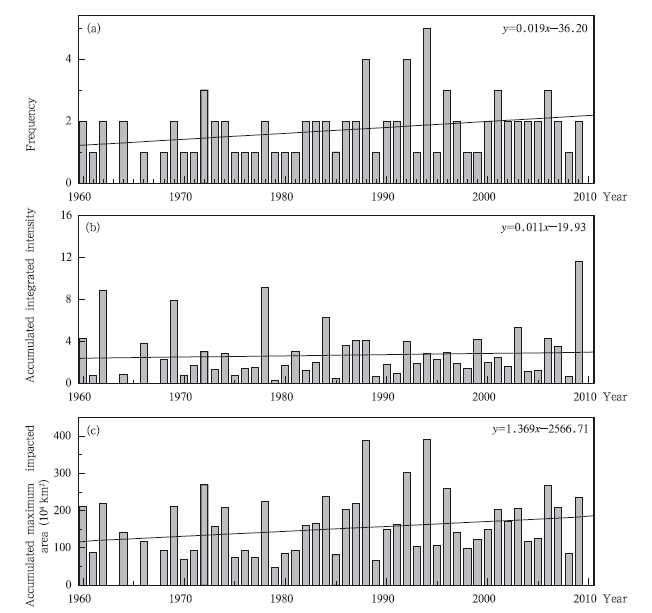

1960—2010年西南地区区域性干旱事件频次、累积综合强度和累积最大影响面积的演变(图 6)显示,干旱频次1960—2010年呈显著上升趋势(图 6a,通过0.05显著性水平检验),平均10 a增多0.19次,发生频次最多的3 a依次为1994(5次)、1992(4次)和1988年(4次),而未发生区域性干旱事件的2 a(1965、1967年)全部集中在20世纪60年代;值得注意的是,1963和2010年的统计量虽然为0,但实际上存在干旱,原因是由于对应的干旱事件均为跨年度的事件,即开始于上一年而未被计入。累积综合强度和累积最大影响面积在过去50年均呈上升趋势,但未通过0.05显著性水平检验;累积综合强度排名前3的依次为2009、1978和1962年,而累积最大影响面积排名前3的依次为1994、1988和1992年。值得注意的是,干旱频次排名前3的年份与累积最大影响面积的相同,但与累积综合强度排名前3的年份完全不一致,这是由于特别严重的干旱一般持续时间很长,一年内难以发生多次(如2009年),而程度较轻的干旱一年中则可能多次发生(如1994年)。

|

| 图 6 1960—2010年西南地区区域性气象干旱事件的演变(a.频次,b.累积综合强度,c.累积最大影响面积) Fig. 6 Variations of the southwestern China regional meteorological drought events during 1960-2010(a.frequency,b.accumulated integrated intensity,c.accumulated maximum impacted area) |

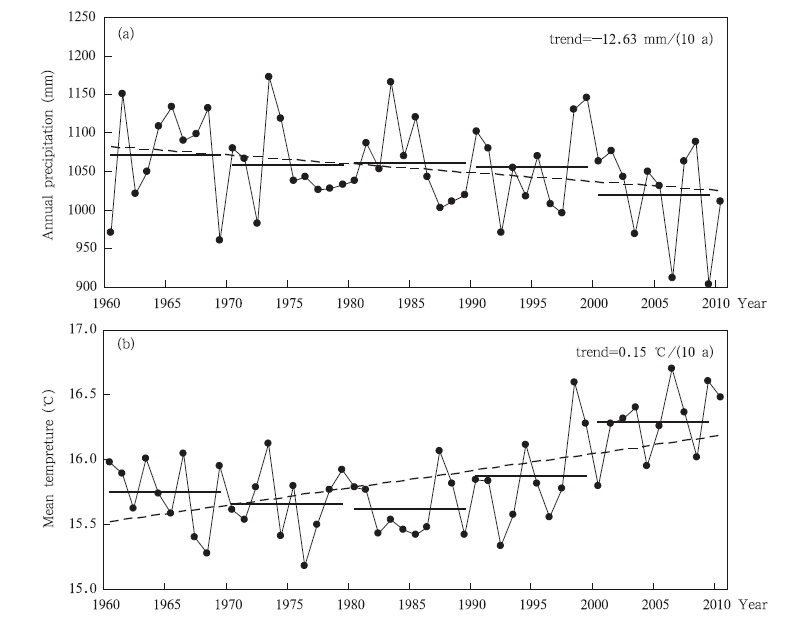

就近50年西南地区区域性干旱事件增多、增强的成因分析发现,1960—2010年西南地区降水量呈显著下降趋势(12.63 mm/(10 a)),而气温呈持续上升趋势(0.15℃/(10 a))(图 7)。进一步统计分析显示,近50年降水量序列(图 7)与干旱事件频次和累积综合强度序列(图 6)的相关系数分别为-0.44和-0.53,均通过了0.01显著性水平检验;而平均气温序列(图 7)与干旱事件频次和累积综合强度的相关系数分别为0.19和0.25。这初步说明过去50年西南地区区域性干旱事件增多、增强的主要原因可能是降水量显著减少所致,而气温上升也起到了推波助澜的作用。进一步分析累积综合强度的年代际变化特征(图略),发现21世纪以来干旱综合强度明显高于其他年代。由图 7可知2000年以后西南地区平均降水量较其他年代明显少,而气温较其他年代高,这可能是21世纪以来干旱比其他年代更强的原因。

|

| 图 7 西南地区年降水量(a)及年平均气温(b)变化(虚线为线性趋势,粗线段为年代均值) Fig. 7 Variations of the annual precipitation(a) and the mean tempreture(b)in southwestern China(Dotted line is the trend line,and short thick line is for the average values of the variable for per decade) |

在上述分析中已知西南地区区域性干旱具有明显的季节性:11月—次年4月为西南地区的旱季。为了进一步讨论干旱与降水和气温的关系,对干旱事件的年累积综合强度分别与不同时段西南地区平均降水量和气温进行相关分析(表 3)。可见,年累积综合强度与各时段的降水量均成负相关,其中与全年总降水量、旱季总降水量、旱季前两月及旱季(9月—次年4月)降水量的相关系数都超过了0.001显著性水平,其中,与9月—次年4月降水量的相关最为密切,相关系数为-0.68。年累积综合强度序列与全年平均气温、旱季平均气温、9月—次年4月平均气温和非旱季平均气温的相关系数分别为0.25、0.26、0.24、0.15,表明具有较好的关系,但均未达到0.05的显著性水平。相关分析的结果初步说明西南地区区域性干旱与9月—次年4月的降水量关系最为密切。

| 气象要素 | 全年 | 旱季(11月

—次年4月) | 旱季前两月及旱季

(9月—次年4月) | 非旱季

(5—10月) |

| 降水量 | -0.53 | -0.51 | -0.68 | -0.28 |

| 平均气温 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.15 |

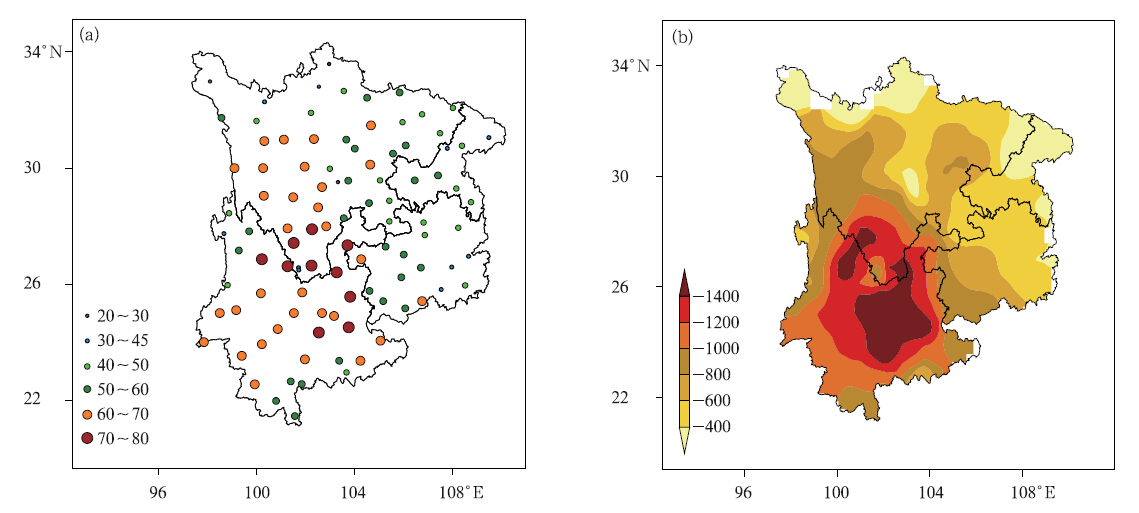

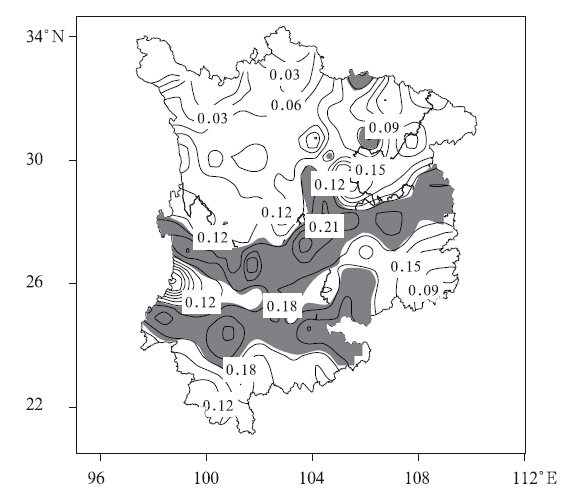

1960—2010年西南地区区域性气象干旱事件累积频次和累积强度的地域分布(图 8)显示,西南地区干旱累积频次普遍超过20次,大值区集中在云南大部分地区和四川南部,中心值超过70次,出现在川滇交界地区(图 8a);云南东部、北部和四川南部为干旱强度的中心区,西南南部干旱程度较严重,而西南东部、北部一带干旱程度相对较轻,西南干旱呈现出南重北轻、西重东轻的特征(图 8b)。可见,无论是从累积频次还是累积强度来看,云南和四川南部都是西南干旱的中心地区。

|

| 图 8 1960—2010年西南地区区域性气象干旱事件的地域分布(a.累积频次,b.累积强度) Fig. 8 Distributions of the southwestern China regional meteorological drought events during 1960-2010(a.frequency,b. accumulated intensity) |

图 9为1960—2010年西南地区区域性气象干旱事件频次线性趋势的地域分布。由图可见,干旱事件频次在西南全境均呈增多趋势,其中以云南大部分地区、贵州西南部和东北部以及川西的南部增多最明显,速率约为0.2次/(10 a)。

|

| 图 9 1960—2010年西南地区区域性气象干旱事件频次线性趋势(单位:次/(10 a))的地域分布(阴影区域通过0.05显著性水平检验) Fig. 9 Linear trend distribution of the annual frequency(unit:(10 a)-1)of the southwestern China regional meteorological drought events(shaded area has passed the significant test at the 0.95 confidence level) |

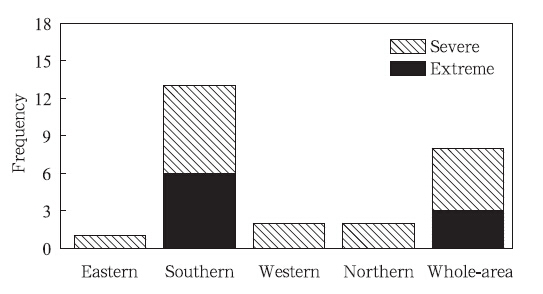

将9次极端干旱和17次重度干旱共26次事件按过程累积强度的地域分布进行分类,大致可分为东部型、南部型、西部型、北部型和全境型等5种分布类型。图 10给出了西南地区5类干旱分布型的典型个例累积强度分布。东部型干旱中心主要发生在贵州和重庆(图 10a),南部型干旱中心主要发生在云南(图 10b),西部型干旱中心主要发生在川西和云南西北部(图 10c),北部型干旱中心主要发生在四川和重庆(图 10d),全境型干旱覆盖西南全境,强度分布也相对均匀(图 10e)。图 11给出重度和极端事件中5类事件的频次分布。不难看出,发生频次最多的是南部型事件,26次事件中有一半(13次)为南部型事件,而极端事件就占三分之二(6次/9次);发生频次排名第2的是全境型事件,26次事件中有8次为全境型事件,其中极端事件占三分之一(3次/9次);东部型、西部型和北部型3类事件发生频次相对较少,仅分别为1、2和2次,且均没有达到极端强度的事件。分类结果初步表明,云南是西南区域中严重干旱发生最多的地区。

|

| 图 10 西南地区5类干旱分布型典型个例累积强度分布(a.1988年11月19日—1989年2月12日,东部型,b.1978年12月3日—1979年6月25日,南部型,c.1981年10月11日—1982年2月2日,西部型,d.2006年7月11日—9月17日,北部型,e.1969年1月23日—6月5日,全境型) Fig. 10 Distributions of the accumulated intensity of typical cases for the five distribution-types of southwestern China regional meteorological drought events(a.19 Nov 1988-2 Dec 1989,Eastern-type,b.3 Dec 1978-25 Jun 1979,Southern-type,c.11 Oct 1981-2 Feb 1982,Western-type,d.11 Jul -17 Sept 2006,Northern- type,e.23 Jan-5 Jun 1969,whole area-type) |

|

| 图 11 重度和极端事件中5类事件的频次分布 Fig. 11 Frequency distribution of the extreme and severe southwestern China regional meteorological drought events for the five distribution-types |

总结以上分析,主要结论如下:

(1)OITREE方法应用于西南地区表现出对干旱事件良好的识别能力。1960—2010年西南地区共发生87次区域性气象干旱事件,其中有9次为极端强度。干旱程度最严重的是2009年9月至2010年4月西南地区发生的秋冬春连旱,影响范围遍布整个西南地区,其中以云南和贵州最为严重,这次特大干旱呈现出逐渐增强后减弱,再次增强,随后再减弱结束的过程。

(2)西南地区区域性气象干旱事件的持续时间一般为10—80 d,最长可达231 d;事件的最大影响面积集中在(70—100)×104 km2; 11月—次年4月为西南地区的旱季,5—10月为非旱季。

(3)西南地区属于干旱多发区域,地域分布特征显示云南和四川南部为西南干旱发生的高频、高强中心区域,而西南东部和北部干旱程度相对较轻。重度及以上的干旱事件可分为东部型、南部型、西部型、北部型和全境型5种分布类型,其中南部型出现机会最多,云南又是西南区域中严重干旱发生最多的地区。

(4)1960—2010年,西南地区区域性气象干旱事件频次显著增多,强度有所增强,主要原因可能是降水量显著减少所致,而气温上升也起到了推波助澜的作用。相关分析结果显示,干旱的发生与该地区9月—次年4月的降水量偏少关系最为密切。

本研究着重分析了西南地区区域性气象干旱事件的特征,而深入研究干旱的成因机制对旱灾频发的西南地区提高防灾抗灾能力和提高预测水平具有重要意义。毋庸置疑,对西南地区区域性气象干旱事件进行成因诊断正是未来工作中需要进一步加强的内容。

| 程建刚, 解明恩. 2008. 近50年云南区域气候变化特征分析. 地理科学进展, 27(5): 19-26 |

| 崔冬林. 2010. 近50年中国区域持续性气象干旱事件的客观识别及变化研究[D]. 兰州: 兰州大学, 33pp |

| 丁一汇. 2008. 中国气象灾害大典. 北京: 气象出版社, 948pp |

| 黄荣辉, 蔡荣硕, 陈际龙等. 2006. 旱涝气候灾害的年代际变化及其与东亚气候系统变化的关系. 大气科学, 30(5): 730-743 |

| 刘晓云, 李栋梁, 王劲松. 2012. 1961—2009年中国区域干旱状况的时空变化特征. 中国沙漠, 32(2): 473-483 |

| 刘瑜, 赵尔旭, 黄玮等. 2010. 云南近46年降水与气温变化趋势的特征分析. 灾害学, 25(1): 39-44 |

| 马柱国, 符淙斌. 2006. 1951—2004年中国北方干旱化的基本事实. 科学通报, 51(20): 2429-2439 |

| 马振锋, 彭骏, 高文良等. 2006. 近40年西南地区的气候变化事实. 高原气象, 25(4): 633-642 |

| 彭贵芬, 刘瑜, 张一平. 2009. 云南干旱的气候特征及变化趋势研究. 灾害学, 24(4): 40-44 |

| 祁海霞, 智协飞, 白永清. 2011. 中国干旱发生频率的年代际变化特征及趋势分析. 大气科学学报, 34(4): 447-455 |

| 施雅风, 沈永平, 胡汝骥. 2002. 西北气候由暖干向暖湿转型的信号、影响和前景初步探讨. 冰川冻土, 24(3): 219-226 |

| 施雅风, 沈永平, 李栋梁等. 2003. 中国西北气候由暖干向暖湿转型的特征和趋势探讨. 第四纪研究, 23(2): 152-164 |

| 翟盘茂, 邹旭恺. 2005. 1951—2003年中国气温和降水变化及其对干旱的影响. 气候变化研究进展, 1(1): 16-18 |

| 张强, 邹旭恺, 肖风劲等. 2006. 气象干旱等级. GB/ T2048122006, 中华人民共和国国家标准. 北京: 中国标准出版社, 1-17 |

| 张强, 潘学标, 马柱国等. 2009. 干旱. 北京: 气象出版社, 178-191 |

| 张庆云, 卫捷, 陶诗言. 2003. 近50年华北干旱的年代际和年际变化及大气环流特征. 气候与环境研究, 8(3): 307-318 |

| 中国气象局预测减灾司, 中国气象局国家气象中心. 2006. 中国气象地理区划手册. 北京: 气象出版社 |

| 邹旭恺, 张强. 2008. 近半个世纪干旱变化的初步研究. 应用气象学报, 19(6): 679-687 |

| Andreadis K M, Clark E A, Wood A W, et al. 2005. Twentieth-Century drought in the conterminous United States. J Hydrometeor, 6(6): 985-1001 |

| Qian W H, Shan X, Zhu Y. 2011. Ranking regional drought events in China for 1960-2009. Adv Atmos Sci, 28(2): 310-321 |

| Ren F M, Cui D L, Gong Z Q, et al. 2012. An objective identification technique for regional extreme events. J Climate, 25(20): 7015-7027 |

2014, Vol. 72

2014, Vol. 72